중년 여성의 자기인식 유형 분석

초록

본 연구는 중년 여성의 자기인식 유형을 확인하고 각 유형별 특성을 분석하고자 하였다. 이를 위해 관련 문헌과 중년 여성을 대상으로 면담을 실시하여 최종적으로 36개의 Q표본을 확정하였고, 40세~60세에 해당하는 중년 여성 68명을 P표본으로 선정하여 Q분류 분포도에 분류하게 한 후 가장 동의하는 진술문과 가장 동의하지 않는 진술문을 선택한 이유와 경험을 기술하도록 하였다. 이후 PQMethod 2.35 프로그램을 사용하여 요인분석을 하였다. 분석 결과, 중년 여성의 자기인식 유형은 네 가지 유형으로 도출되었다. 제1 유형은 ‘자기성찰적 수용형’, 제2 유형은 ‘이상과 현실사이의 고민형’, 제3 유형은 ‘노화에 민감한 수용형’, 제4 유형은 ‘타인과의 조화형’으로 각각 분류되었다. 이러한 연구 결과를 바탕으로 유형별로 자기인식을 향상시킬 수 있는 방안을 제시하였으며, 본 연구의 결과는 생애 전환기에 있는 중년여성의 신체적, 심리적, 정서적, 사회적 지원 및 프로그램 개발을 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

Abstract

This study aimed to identify the types of self-awareness among middle-aged women and analyze the characteristics of each type. To achieve this, relevant literature was reviewed, and interviews were conducted with middle-aged women, ultimately finalizing 36 Q-samples. Sixty-eight middle-aged women aged 40 to 60 were selected as the P-sample and were categorized into a Q-sample distribution chart. They were asked to select the statements they most and least agreed with, and to give their reasons and experiences for the choices. Subsequently, factor analysis was conducted using PQMethod program. The analysis revealed four types of self-awareness among middle-aged women: Type 1 is ‘self-reflective acceptance’, Type 2 is ‘concern between ideal and reality’, Type 3 is ‘aging-sensitive acceptance’, and Type 4 is ‘interpersonal harmony’. Based on these findings, intervention strategies for each type are proposed. The results of this study can serve as foundational data for physical, psychological, emotional, and social support as well as program development for middle-aged women undergoing life transitions.

Keywords:

Middle-Aged Women, Self-Awareness, Q-Method키워드:

중년 여성, 자기인식, Q 방법론1. 서 론

한국 사회는 평균 수명이 증가하면서 생의 전 주기에서 중년기가 차지하는 비중이 커지고 있다. 인구통계상 우리나라의 중위연령은 2020년 43.6세에서 2024년 46.1세로 증가하였으며 2031년에는 50세를 넘어설 것으로 예상된다(통계청, 2024). 중년 연령층이 전체인구의 약 30%로 가장 높은 비율을 차지하고 이후의 삶이 길어지면서 중년기로의 전환과 변화, 적응을 어떻게 경험하는지의 여부가 신체적, 정신적, 사회적 행복의 중요한 지표가 되었다(김은수, 2015).

중년기는 인생의 전반기에서 성숙기를 지나 후반기로 변화하는 전환의 시기이며(정옥분, 2019; 최경화, 유나현, 2023), 사회에 공헌하고, 미래 세대를 이끌어 가며, 가족 및 사회의 일원으로서 생산성을 획득하는 중요한 발달과업의 시기이기도 하다(Poole & Snarey, 2011). Levinson(1986)은 인생 주기모형에 따라 40세에서 60세까지를 중년기로 보았다. 이 시기에 중년은 개인 및 사회적 환경에 대한 영향력이 증가하면서 지혜와 포용력뿐만 아니라 안정성이 가장 두드러지고, 자기 확신감이 높아지며 자신의 능력을 보다 발전시킬 수 있게 된다(Orth, Maes, & Schmitt, 2015). 또한 외부 세계로 향했던 관심이 내면세계로 옮겨지면서 지나온 삶을 재평가하고 억압했거나 소홀했던 자신을 수용하는 개별화 과정을 통해 자기실현과 조화로운 성장을 하게 된다(Kimmel, 1980). 이처럼 중년기는 내면의 안정성과 성장이 절정에 이를 수 있는 시기이지만 동시에 침체와 혼란으로 어려움을 겪는 시기이기도 하다. 중년기는 삶의 유한성에 대한 실존적 불안과 개인, 가족, 사회, 문화 등 다양한 요인으로 발생하는 심리·사회적 갈등을 경험하게 되는 시기로(Levinson, 1986) 이러한 발달적 전환기에 부적응하게 되면 중년의 위기를 겪게 된다고 하였다(Erikson, 1963).

특히 이 시기의 중년 여성들은 신체적으로는 호르몬 불균형에 따른 갱년기 증상이 동반되어 두통, 불면증, 안면홍조 같은 불편감을 느끼고, 정서적으로는 우울, 불안, 신경과민, 인지적으로는 집중력과 기억력 감퇴를 경험하게 된다. Barrett와 Robbins(2008)는 이러한 갱년기 증상 및 변화가 노화불안으로 이어지기도 하며 중년기에 노화에 대한 두려움과 불안이 정점에 달한다고 하였다. 중년 여성의 불안이 우울증으로 발전될 확률은 남성보다 1.5~3배 높으며 이는 남성 중심적 사회·문화적 분위기, 관계의 변화, 역할 상실, 여성의 완경 등과 밀접한 연관성이 있는 것으로 나타났다(국가통계포털, 2023; 방윤이, 2019). 한국 가정과 사회에서 중년 여성은 세대 간의 교량적 역할을 담당하며 다양한 역할로 인한 스트레스에 노출되기도 한다(고수진, 2022). 자녀양육 및 독립, 사별·이혼·재혼 등 부부관계의 변화, 부모세대를 부양하는 등 가족구조의 해체와 변화에 따른 새로운 부담감을 가지거나(박정애, 2017; 백미영, 2017; Taku, Calhoun, Cann, & Tedeschi, 2008), 직장과 가정 간 역할의 균형, 사회적 지위와 역할 축소, 경력단절 및 재취업의 한계 등을 경험하기도 한다(김미령, 2022). 이와 같이 중년 여성은 개인, 관계, 사회라는 맥락 속에서 다양한 발달적 문제를 겪으며 남성보다 더 높은 위기감을 경험하게 된다(Burt & Stein, 2002).

이러한 위기에 대처하면서 중년여성은 내면을 성찰하고, 관계를 통해 연결되어 있음을 느끼며 자신을 둘러 싼 환경에 대한 통찰을 통해 삶의 방향과 목적을 재정립하려는 특징이 있다. 즉, 중년여성은 위기에 대처하면서 자기이해와 통찰, 자기수용을 통해 자신의 정체감을 성찰하고 삶의 의미와 방향을 재탐색해 간다(Luong, Rauers, & Fingerman, 2015). 자기이해는 중년기 여성의 위기감을 낮추고 불안을 감소시키며, 자기수용을 통한 자아정체감의 향상은 갱년기 증상을 완화시키고 삶의 질을 향상시킬 수 있다(정윤주, 한면화, 2021; 최미선, 최명선, 2024). Trapnell와 Campbell(1999)은 자기이해와 통찰, 자기수용을 증진시키며, 심리적 적응과 정신건강에 긍정적 영향을 미치는 요인으로 자기인식의 중요성을 언급하였다.

자기인식(self-awareness)은 “자기초점화 주의 또는 앎”으로(APA, 2020) 개인이 자신의 생각이나 감정에 주의를 기울여 알아차리는 것으로, 자신을 인식한 상태에서 자신에 대한 정보를 수집하고 처리하는 것을 의미한다(Duval & Wicklund, 1972). Morin(2004)은 자기인식으로 연결되는 세 가지 주요한 원천인 사회적 환경(타인), 물리적 환경, 자기(self)를 제시하였다. 사회적 환경은 타인과의 상호작용, 타인으로부터 받는 자기 관련 피드백, 사회적 비교로 구성되고, 물리적 환경은 환경과의 접촉, 자기(self)는 신체감각, 내적 대화를 통한 자기반영으로 각각 구성되어 있다. 이 세 가지 요인을 통해 Morin(2004)은 자기인식이 형성되고 발전되는 과정을 설명하였다. Govern과 Marsch(2001)는 상황에 따라 자기인식이 집중하고 있는 방향에 초점을 두고 상황적 자기인식척도(Situational Self-Awareness Scale; SSAS)를 제안하였는데 이는 사적 자기인식, 공적 자기인식, 환경적 자기인식의 세 요인으로 구성되어 있다. 사적 자기인식은 개인 내적인 생각과 감정에 주의를 기울여 자신의 내면을 객관적으로 지각하는 것으로(Govern & Marsch, 2001) 억압되거나 왜곡되지 않은 자신의 생각과 감정을 알아차릴 수 있는 기회를 제공해준다(Watson, Goldman, & Greenberg, 2011). 공적 자기인식은 다른 사람의 관점에서 자신이 어떤 모습으로 보이는지 아는 것으로 사회적 상황에서 자신의 모습이나 상황에 대해 잘 알아차리고 있음을 의미한다(Govern & Marsch, 2001). 환경적 자기인식은 자신의 삶을 둘러싼 환경에 어떤 것이 있고 어떤 일들이 일어나는지에 대해 잘 알아차리고 있는 상태를 의미한다(Govern & Marsch, 2001). 이는 개인이 사적·공적·환경적 자기인식 즉, 자신의 개인적·관계적 측면, 자신과 관련된 주변 대상들을 포함한 세 가지 자기인식 속에서 삶을 인식하고 있음을 의미한다.

선행연구에 의하면, 자기인식은 자기 조절력과 친사회성을 높이고 스트레스와 불안 감소 등 많은 심리적 이점을 제공하고(Donald et al., 2019; Hali, O’Neill, & Grusec, 2021; Hülsheger, van Gils, & Walkowiak, 2021; Rasheed, Younas, & Sundus, 2019), 자기인식을 통해 마음챙김이 가능하며 이로 인해 개인의 안녕감을 높이는 효과가 있었다(Brown & Ryan, 2003; Richards et al., 2010). 또한 명확한 자기인식은 부분적 자기들을 통합하고 이해하면서 모호함을 줄이고, 기존의 신념과 가치에 대한 성찰을 장려하여 개인의 행동과 태도를 의미있는 변화로 이어지게 하였다(Yalom & Leszcz, 2005; Jaakkola et al., 2022). Carver(1975)는 자기인식이 높은 사람은 행동-태도에 일관성이 높지만, 자기 인식이 낮은 사람은 행동-태도에 일관성이 낮다고 하였다. 또한, 자기인식이 낮은 사람은 부인, 회피, 실패에 대한 두려움 등 자기 방어기제를 보일 가능성이 높지만(Wohlers & London, 1989), 자기 인식인 높은 사람은 불확실하고 스트레스가 많은 상황에서 회복탄력성이 높고 적응적인 태도를 보이는 것으로 나타났다(Park & Park, 2019). 이는 자기인식이 단순히 자신을 인식하는 것을 넘어 행동과 정서에 영향을 미치며 자기인식이 명확해야 자기이해를 증진시킬 수 있고 개인이 보다 잘 기능할 수 있음을 의미한다(Eichstaedt & Silvia, 2003; Hull, Van Treuren, Ashford, Propsom, & Andrus, 1988). 이와 같이 자기인식은 개인의 적응과 성장을 위해 중요한 개념일 뿐 아니라, 특히 발달적 전환기에 있는 중년여성이 위기에 적응적으로 대처하고 자기를 통합하여 삶의 목표를 재평가하며 이후의 삶을 보다 의미있게 준비할 수 있는 성장의 기회를 제공할 수 있을 것으로 예상된다.

중년 여성의 자기인식이 중년기 적응과 성장에 도움이 될 것으로 예상되지만, 자기인식을 중년 여성에게 직접 적용한 연구는 찾아보기 어렵다. 신경민(2020)은 자기모습에 대한 이해, 신앙적 태도, 삶의 의미와 목적을 구성요소로 한 집단상담 프로그램을 개발하여 중년남성과 여성을 대상으로 자기인식 증진의 효과성을 검증하였다. 대학생과 청소년을 대상으로 한 자기인식에 관한 양적연구도 있었다. 박홍석과 이정미(2021)의 연구에서는 대학생의 자존감, 안녕감, 긍정정서의 관계에서 자기인식이 자존감과 긍정정서의 관계를 조절하였고, Wagani와 Gaur(2024)는 남녀 대학생 300명을 대상으로 자기인식이 건강과 안녕감을 증진시키는 요인임을 밝혔다. 조명현(2023)은 청소년의 자기인식 유형이 삶의 만족, 우울, 불안에 변별적으로 영향을 미치고, 이를 통해 청소년기의 정신건강을 증진하고, 삶의 질을 높이는 과정에 자기인식이 중요함을 확인하였다.

중년 여성은 발달적 전환기의 신체적, 정서적 스트레스에 대처하며 자아정체감을 재확립하고, 타인과 주변 세계와 상호작용하면서 자신의 가치와 신념, 강점 및 한계를 인식하게 된다. 이를 통해 지나온 삶을 돌아보고 삶의 목표를 재조정하게 된다. Morin(2011)은 자기인식을 통해 자신에 대한 궁극적인 인지적, 정서적 통찰에 이르게 된다고 하였다. 이는 명확한 자기인식이 개인 내면의 모호함을 줄여 높은 자아통합감을 지각하도록 하기 때문에(Yalom & Leszcz, 2005) 중년 여성의 인지적, 정서적 혼란을 줄임으로써 삶의 질 또한 향상될 수 있음을 예상할 수 있다. 또한 자기인식은 타인에 대한 관점을 고려하고 객관적으로 평가함으로써 자신의 강점과 약점을 정확하게 이해하도록 돕는다(Taylor, 2010). 이를 통해 중년 여성은 타인과 긍정적인 상호작용을 함으로써 타인과 의미있는 관계를 맺고 성장할 수 있음을 기대할 수 있다. 이는 중년 여성이 겪을 수 있는 발달적 위기와 스트레스 등에 잘 대처하고 더 나은 삶을 위한 자기성장의 과정에서 건강한 자기인식이 필요함을 의미한다.

그러나 중년 여성이 자기인식을 어떻게 하고 있는지, 이를 향상시키기 위한 방안에 대한 연구가 필요함에도 이에 대한 연구가 부족하다. 중년 여성의 자기 인식에 대한 경험은 어떠한지, 그 유형별 특성을 밝히고 설명한다면 중년 여성의 자기인식을 향상시킬 수 있는 방안에 대한 기초자료로 활용할 수 있을 것이다.

이에 본 연구는 개인의 주관적인 인식과 태도뿐만 아니라 개인의 다양한 경험을 객관적으로 유형화할 수 있는 Q방법론을 활용하여 중년 여성의 자기인식 유형을 살펴보고자 한다. Q방법론은 개인이 내면에 지니고 있는 가치, 신념, 태도 등을 연구하여 개인 내부의 관점으로부터 주관적 현상을 이해하고 탐색하는 방법이다(김남이, 2015; 김흥규, 2008). 자기인식은 자신과 타인, 환경이라는 맥락속에서의 주관적인 경험에 대한 인식과 태도이고, 이는 개인적 특성, 관계적 경험, 환경적 맥락이라는 체계 속에서 다양하게 나타날 수 있다. Q분류 방법에서는 연구 대상자가 자신의 생각과 중요성에 따라 진술문을 배열하고 선택한 이유에 대한 내부적인 관점을 제시할 수 있기 때문에 본 연구에 Q방법론이 적합할 것으로 사료된다. 중년여성의 자기인식 경험은 무엇이며, 어떠한 유형으로 분류되고, 각 유형은 어떠한 특징을 가지는가에 대한 탐색을 통해 건강한 자기인식을 증진시킬 수 있는 방안을 제시하고 상담 프로그램 개발 및 교육자료로 활용하고자 한다. 본 연구의 필요성 및 목적에 따라 설정한 연구문제는 다음과 같다.

첫째, 중년 여성의 자기 인식은 어떤 유형으로 분류되는가?

둘째, 중년 여성의 자기 인식 유형별 특성은 어떠한가?

2. 연구방법

본 연구에서는 중년여성의 자기인식 유형을 확인하기 위해 Q방법론을 사용하였다. Q방법론은 개인 내부의 관점으로부터 주관적 현상을 이해하고, 참여자가 자신의 생각과 의미를 부여함으로써 개개인의 반응의 차이를 드러낼 수 있다(Chinnis et al., 2001; McKeown & Thomas, 1988).

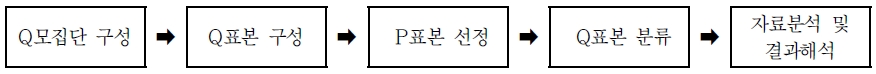

Q방법론은 먼저 연구자가 의도하는 변인을 정의한 후, 그 변인을 대표하는 진술문을 수집 또는 작성한 다음, 진술문에 반응할 사람을 선정하고, 선정된 사람으로 하여금 준비된 진술문을 정상분포가 되도록 모두 분류하게 한다. 분류결과로 상관관계를 산출하고 요인분석하여 요인을 추출, 해석하는 과정으로 진행된다(Dennis, 1992; Valenta & Wigger, 1997). 연구절차는 <그림 1>과 같다.

1) Q표본의 선정

Q표본을 선정하기 위해 자기인식 관련 척도(Govern & Marsch, 2001)로 진술문 추출의 구조를 설정하고, 관련 문헌과 선행연구를 참고하여 66개의 진술문을 추출하였다. 그 다음 40대 여성 2명과 50대 여성 3명을 대상으로 본 연구팀이 면담을 실시하여 46개의 진술문을 확보하였다. 면담 내용은 사적, 공적, 환경적 자기인식과 관련한 것으로 “최근 자신의 삶에 대해 깊이 생각해 본 적이 있나요? 나의 삶에 대해 드는 생각과 감정은 무엇인가요?”, “마음이 힘들거나 갈등이 생길 때 자신이 무엇을 원하는지 잘 알아차리나요? 예를 들어 설명해 줄 수 있나요?”, “타인이 나에 대해 어떻게 생각하는지 잘 알고 있다고 생각하나요? 타인이 자신에 대해 어떻게 생각하고 있는지 얘기해 주세요.”, “자신을 둘러싼 주변에 무슨 일이 일어나고 있는지 잘 알아차리나요?” 등이었다. 문헌 연구에서 추출한 진술문과 면담 과정에서 얻은 진술문을 상담심리전공 박사과정생과 지도교수로 구성된 학술모임에서 반복적으로 검토하였고 의미가 중복되거나 유사한 문항은 삭제하거나 통합하여 총 60개의 진술문을 Q모집단으로 선정하였다. 이후 Q방법론 연구를 다수 수행하고 지도한 교육학 교수 1인, Q방법론 논문 게재 경험이 있는 교육학 박사 2인과 박사과정생 2명에게 주제와 내용의 타당성 여부에 대한 자문을 받았으며, 중년여성 3인에게 예비조사를 실시하여 의미가 잘 전달되지 않거나 모호한 문항을 수정, 삭제하여 최종적으로 36개의 Q표본을 선정하였다. 최종 진술문은 <표 1>에 제시하였다.

2) P표본의 선정

P표본은 Q표본을 분류하는 대상 즉, 연구대상자를 의미한다. P표본을 선정할 때는 연구주제와 연구목적에 관련된 견해를 가지고 있는 대상자들이 고루 분포되면 연구의 질을 제고하는데 충분히 도움이 되므로 무작위추출을 하지 않아도 되고, 표본의 수가 적어도 된다(Dennis, 1992; Schmolck, 2002). 본 연구에서는 의도적 표집을 중심으로 눈덩이 표집 방법을 활용하여 연령별로 대상자를 모집하였다. 중년기의 범주는 학자마다 다양하게 정의하고 있으나 국내외 선행연구에 근거하여 40~60세에 해당하는 중년 여성을 모집하였고(김남연, 양난미, 2014; 안태용, 2012; Erikson, 1963; Levinson, 1986), 개인적 접촉을 통한 눈덩이표집 방법을 사용하여 총 68명을 P표본으로 선정하였다. P표본의 일반적 특성은 <표 2>와 같다.

3) Q표본의 분류

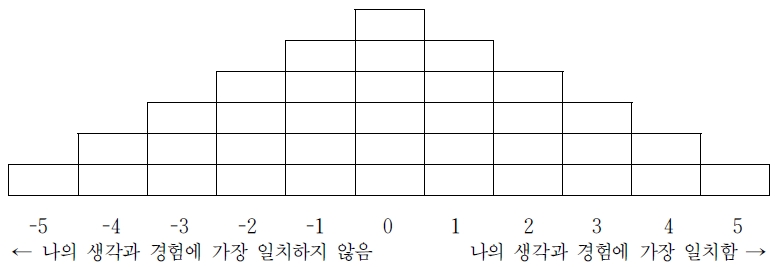

본 연구에서 Q분류는 68명의 중년여성을 대상으로 이루어졌다. Q표본 분류를 시작하기 전에 연구자가 참여자에게 연구의 목적에 대해 충분히 설명하고 Q분류 방법을 PPT와 동영상을 통해 안내하였다. 참여자들은 36개의 Q표본 진술문을 모두 읽은 후, 긍정, 중립, 부정의 3개 그룹으로 분류한 다음, 긍정 진술문에서 가장 긍정하는 것을 차례로 골라 바깥에서부터(+5) 안쪽으로 분류하여 중립 부분에서 마무리하도록 하였다. 부정 진술문들도 동일한 방법으로 분류하게 하였다. 분류가 끝난 후 참여자들에게 자신의 생각과 가장 일치하는(+5) 문항과 가장 일치하지 않는(-5) 문항을 선택한 이유를 기술하도록 하고, 연구 자료의 풍부함과 질적 수준 향상을 위해 추가 면담을 진행하였다. Q표본 분류 분포도는 <그림 2>와 같다(Gallagher & Porock, 2010).

4) 결과분석

수집된 자료에 대해 PQMethod 2.35 프로그램을 사용하여 요인분석을 실시하였다. 요인의 수를 결정하기 위해 Eigenvalue 1.0이상을 기준으로 요인의 수를 다양하게 입력시켜 산출하였고, 진술문을 검토한 결과 4요인으로 분류했을 때 진술문의 내용이 비교적 뚜렷하게 각 유형을 설명한다고 판단되어 4요인을 최종적으로 선택하였다.

3. 연구결과

1) 유형분류

Q요인분석 결과, 4개의 유형으로 분류되었다. 제1 유형은 47명, 제2 유형은 5명, 제3 유형은 4명, 제4 유형은 4명이었고, 응답인원 중 8명은 어느 유형으로도 분류되지 않아 분석에서 제외되었다. 4개의 유형은 전체 변량의 57%를 설명하고 있다(<표 3> 참조). 전체 누적변량이 50% 이상이면 비교적 높은 설명력을 가진다고 볼 수 있다(김흥규, 2008). 각 유형 간 상관관계는 <표 4>와 같다. 제1 유형과 제4 유형 간의 상관이 .43로 가장 높았고, 제2 유형과 제4 유형이 -.01으로 가장 낮게 나타났다. 이는 각 유형 간 유사성이 낮고 각 유형별 특성이 뚜렷함을 시사한다.

2) 유형별 특징

유형별 특성을 알아보기 위해 각 유형에서 68개의 Q표본 중 표준점수(Z-Score)가 +1.00 이상의 강한 긍정을 보이는 항목과 -1.00 이하의 강한 부정을 보이는 항목을 중심으로 살펴보았다. 유형별 특성을 더욱 분명하게 나타내기 위해 다른 유형의 표준점수와 두드러진 차이를 나타내는 식별 문항을 함께 제시하였다. 또한, 각 유형에 속한 P표본 중 인자가중치가 높은 참여자의 추가 면담 내용을 함께 검토하여 각 유형의 특성을 분석하였다.

제1 유형은 일과 삶을 소중하게 여기고, 위기와 어려운 상황에도 자신을 성찰하며 내면의 성장에 집중하는 모습을 보였다. <표 5>는 제1 유형이 다른 유형에 비해 강하게 긍정하거나 부정한 진술문을 나타낸다. 강하게 긍정한 진술문을 살펴보면, ‘살아오면서 배우고, 변화하고, 성장하였음을 느낀다.’, ‘나의 긍정적 모습 뿐 아니라 부정적인 모습도 나의 일부임을 인정하게 되었다.’ 등이 있었으며, 면담에서도 이들은 대학을 졸업하고, 취업을 하고 결혼과 출산, 양육, 직장에서 경력을 쌓는 등 다양한 경험을 통해 배우고 성장해 왔다는 생각이 든다고 하였다. 또한 만남과 성취와 같은 긍정적 경험 뿐 아니라 이별과 실패와 같은 부정적 경험을 극복해 내는 과정을 통해 내적 성장을 이룬 것 같다고 보고하였다. 추가 면담에서 한 응답자는 자신의 가치관, 인생관을 확립하지 못하고 원가정에서 온전한 독립을 하지 못한 채 결혼하게 되었다고 했다. 결혼 전에는 부모의 기준에 맞춰 살았고, 결혼 이후에는 남편의 기준에 맞춰 사느라 위기의 시간들도 있었다고 했다. 자녀들이 대학을 졸업하고 영적, 정신적, 사회적으로 자신에게 충실한 시간을 보내면서 60대를 바라보는 남편과 종속된 관계가 아니라 동반자로 인정하게 되었고 이제서야 진정한 독립을 이루게 된 것 같다고 했다. 이러한 특징을 고려하여 제1 유형을 ‘자기성찰적 수용형’이라고 명명하였다.

응답자 중 47명이 제1 유형에 속하며 이 중, 87%가 정규직, 계약직, 프리랜서, 자영업의 형태로 일을 하고 있었으며, 부부관계에서 이혼, 재혼, 사별의 경험이 있는 응답자도 있었다. 이로 인해 이들은 정서적으로 뿐만 아니라 재정, 자녀양육, 사회적 관계 등으로 인해 어려움을 겪었다고 했다. 또한 면담에서 한 면담자는 부모님의 죽음을 통해 삶의 유한함을 깨닫게 되면서, 자신보다 가족, 타인의 요구와 기대에 부응하려 애써왔던 지난날의 모습을 돌아보게 되었다고 했다. 이러한 내용은 모두 이들이 강하게 긍정한 진술문의 특성과 일치함을 보였다. 식별문항 중 강하게 부정한 진술문을 살펴보면, ‘중요한 결정을 해야 할 때 스스로 결정을 내리기 어렵다.’, ‘내 삶을 잘 살고 있는지에 대한 의구심이 들어 불안하다.’ 등으로 이는 각각 제2 유형과 제3 유형이 강하게 긍정한 식별문항과 일치하여 다른 유형과 구분됨을 명확히 알 수 있다.

제2 유형은 현재 자신의 모습이 기대해 왔던 이상적인 모습과 달라 삶에 대한 의구심으로 어려움을 겪고 있었다. <표 6>은 제2 유형이 다른 유형에 비해 강하게 긍정하거나 부정한 진술문을 나타낸다. ‘현재 나의 모습은 나의 이상적인 모습과 괴리감이 크다.’, ‘직업, 사회, 가족관계 속에서 역할(변화)로 인한 어려움을 느낀다.’, ‘내 삶을 잘 살고 있는지에 대한 의구심이 들어 불안하다.’ 등의 진술문에 강하게 긍정하였다. 추가 면담에서 2명의 응답자는 결혼 후 남편과 유학을 갔지만 출산 또는 발달 장애인 자녀를 돌봄으로 인해 자신의 일과 학업을 중단할 수밖에 없었던 공통점이 있었다. 이후 남편들은 각각 대학교수로서 자신이 원하던 일을 이루고 사회에서도 인정받는 위치에 있게 되었으나 자신은 여전히 자녀양육으로 인한 어려움과 경력단절, 이루지 못한 꿈 등 결혼 전 기대했던 자신의 모습과 너무도 달라진 현실사이에서 깊은 괴리감을 느끼며 우울감이 든다고 했다. 이러한 특징을 반영하여 제2 유형을 ‘이상과 현실사이의 고민형’이라고 명명하였다.

제2 유형에 속하는 응답자는 5명으로 다른 유형에 비해 평균 연령대가 가장 낮았고 자녀들의 연령대도 다른 유형에 비해 낮았으며, 모두 대학원을 졸업하여 학력이 높은 공통점이 있었다. 이 유형의 식별문항을 살펴보면, ‘현재 나의 모습은 나의 이상적인 모습과 괴리감이 크다.’, ‘직업, 사회, 가족관계 속에서 역할(변화)로 인한 어려움을 느낀다.’, ‘내 삶을 잘 살고 있는지에 대한 의구심이 들어 불안하다’, 로 나타났다. 면담에서는 일과 가정에서 모두 성공한 여성의 삶을 살고 싶었던 바람과는 달리 현실에서 어느 역할도 제대로 해 내고 있지 못한 것 같아 고민한다고 보고하여 이 유형의 긍정 식별문항의 특성과 일치함을 보였다. 강하게 부정한 문항과 부정 식별문항을 살펴보면, ‘주변의 환경, 이웃으로 인해 삶이 풍요로워짐을 느낀다.’, ‘나의 주변 환경에 만족하며 앞으로도 잘 살 수 있을 것이라는 기대가 있다’ 등으로 자신의 삶을 둘러싼 환경에 부정적인 반응을 나타내었다. 이는 아직 어린 자녀양육으로 인한 고단함과 어려움, 자신의 이상적인 모습과 현실 모습의 불일치로 인한 좌절감, 자신의 삶에 대한 의구심으로 미래에 대한 불확실함이 반영된 것으로 다른 유형과 식별됨을 확인할 수 있다.

제3 유형은 자신의 인지적·정서적 변화를 잘 알아차리고 수용하려 노력하지만 노화로 인한 변화에 민감하게 반응하는 것으로 나타났다. <표 7>은 제3 유형이 다른 유형에 비해 강하게 긍정하거나 부정한 진술문이다. ‘나의 긍정적 모습 뿐 아니라 부정적인 모습도 나의 일부임을 인정하게 되었다.’, ‘노화로 인한 변화에 서글퍼지고 위축됨을 느낀다.’, ‘나의 부족한 부분을 인정하고 받아들인다.’, ‘나의 기분과 감정, 생각을 잘 알아차리는 편이다.’ 등의 진술문에 강하게 긍정한 것으로 나타났다. 이를 통해 이 유형의 사람들은 외부의 환경이나 관계적 측면보다 자기 내면의 감정과 변화에 집중하고, 몸과 마음이 노화되고 있음을 민감하게 알아차리는 것을 알 수 있다. 이러한 특징을 고려하여 제3 유형을 ‘노화에 민감한 수용형’이라고 명명하였다. 이 유형에 속하는 응답자는 4명으로, 다른 유형에 비해 평균 연령대가 비교적 높았으며, 학력 수준과 소득 수준이 다른 유형에 비해 낮은 편이었다. 이들은 모두 갱년기 증상으로 어려움을 겪고 있었고, 한 명을 제외하고 모두 전업주부라는 공통점이 있었다. 제3 유형의 식별문항을 살펴보면, ‘노화로 인한 변화에 서글퍼지고 위축됨을 느낀다.’, ‘중요한 결정을 해야 할 때 스스로 결정을 내리기 어렵다’가 있었다. 추가 면담에서도 이들은 열감, 골다공증, 수면장애 등 완경으로 인한 신체적 변화로 어려움을 겪고 있으며, 자신이 통제할 수 없는 상황과 한계에 자주 부딪히게 되어 자신감이 떨어지게 된다고 보고하였다. 또한 제3 유형의 긍정 식별문항은 1유형의 부정 식별문항과 일치하여 제1 유형의 특성과는 명확히 구분됨을 보였다.

제4 유형은 타인과 자신의 경험, 생각을 잘 공유하며, 타인과의 갈등이 있어도 이를 회피하지 않고 원활하게 해결하려고 노력하는 것으로 나타났다. <표 8>은 제4 유형이 다른 유형에 비해 강하게 긍정하거나 부정한 진술문을 나타낸다. ‘나의 경험과 생각을 타인과 잘 공유한다.’, ‘타인과 갈등이 생겨도 이를 수용할 수 있는 넉넉한 마음이 생겼다.’, ‘나와 가까운 사람들을 통해 나 자신을 객관적으로 바라보게 된다.’, ‘타인의 상황을 잘 이해하고 도와주는 편이다.’등의 진술문에 강하게 긍정한 것으로 나타나, 이 유형의 사람들은 타인과의 조화를 중요시 하고 타인의 평가도 그대로 수용할 수 있는 여유가 있는 것으로 나타났다. 이러한 특징을 고려하여 제4 유형을 ‘타인과의 조화형’이라고 명명하였다.

제4 유형에 속하는 응답자는 4명으로, 비교적 연령대가 높은 편이며, 소득 수준도 다른 유형에 비해 높은 편이었다. 이는 이들이 지나온 삶의 경험과 지혜로 포용력이 높고 경제적인 안정감이 주는 삶의 여유와 관련이 있을 것으로 짐작해 볼 수 있다. 제4 유형의 식별문항을 살펴보면, 긍정 식별문항으로는 앞서 살펴 본 타인과의 관계에 있어 조화와 수용과 관련된 문항과 함께 ‘나의 주변 환경에 만족하며 앞으로도 잘 살 수 있을 것이라는 기대가 있다.’는 진술문으로 이들은 자신이 속한 환경에 만족감을 나타내며 우리나라의 노후 복지나 안전과 관련하여 불안해 하지 않는 모습을 보였다.

이는 제2 유형이 강하게 부정한 진술문과 일치함을 보여 제2 유형의 특성과는 명확하게 구분됨을 알 수 있다. 추가 면담에서도 이들은 평소 사람과 주변에서 일어나는 일에 애정과 관심을 나타내었으며 힘들거나 도움이 필요한 상황을 모른 척 지나치기가 어렵다고 했다. 국내외에서 일어나는 사건에도 누구에게나 일어날 수 있는 일이라는 생각이 들어 관심을 가지고 자신이 할 수 있는 일에 대해 찾아보게 된다고 했다. 이는 이 유형의 응답자들이 강하게 긍정한 진술문인 ‘타인의 상황을 잘 이해하고 도와주는 편이다.’의 특성을 분명하게 보여주었다. 또한 모두 종교모임과 동호회 활동의 임원으로 봉사하고 있는 공통점이 있었다. 이는 제3 유형이 강하게 부정한 ‘동호회, 종교모임 등 나에게 영향을 미치는 모임에 관심을 가지고 참여한다.’ 것과 상반된 특성을 나타내는 것으로 다른 유형과 명확히 구분됨을 확인할 수 있다.

4. 논 의

본 연구는 중년여성의 자기인식 유형을 Q방법론을 통해 분석하였다. 연구 결과 4가지 유형이 도출되었으며, 각각 ‘자기성찰적 수용형’, ‘이상과 현실 사이의 고민형’, ‘노화에 민감한 수용형’, ‘타인과의 조화형’으로 명명하였다. 각 유형의 특성을 알아보고 자기인식을 향상시키기 위한 방안을 제시하고자 한다.

제1 유형은 자신의 내면에 집중하고, 삶의 긍정적·부정적 측면을 모두 수용하며 성장을 중요하게 생각하는 유형이었다. 이들은 중년기에 접어들면서 삶의 유한함을 인식하고 성찰을 통해 스스로 발전하려는 사적 자기인식이 강한 모습을 보였다. 면담에서도 이 유형의 응답자들은 삶의 다양한 경험을 통해 실수하고 부족한 면도 자신의 모습임을 받아들이게 되었으며 그러한 과정을 통해 자신에게 주는 의미를 찾으려 노력하게 된다고 보고하였다. 또한 중년의 시기에 위기의 순간들도 있었으나 극복해 내는 과정을 통해 이들은 자신의 가치관, 인생관을 확립하는 계기가 되었다고 했다.

진술문에서는 드러나지 않았지만 추가 면담에서 이들은 지나온 삶이 자신을 통찰하고 수용하는 성장의 경험이 되었지만 그 과정에서 어려움을 겪었던 것으로 나타났다. 1유형은 대다수가 정규직, 계약직, 프리랜서, 자영업의 형태로 일을 하고 있었으며 이들에게 일은 자기발전에 대한 성취감을 줌과 동시에 스트레스 요인이기도 했다. 이 유형의 응답자들은 엄마, 아내, 직장인, 딸과 며느리, 한 여성으로서 일과 여러 역할의 균형을 유지하는 것이 힘들었고, 여러 요구에 부응하느라 소진되는 경험이 있었다고 했다. 우리나라 40~60세 여성의 고용률은 78.4%로 20~30대 여성보다 높은 수준임을 볼 때(통계청, 2023), 중년여성의 경제활동 참여의 증가는 개인과 가족에게 경제적, 사회심리적으로 영향을 미칠 수 있음을 짐작할 수 있다. 부부관계에서 이혼, 재혼, 사별을 경험한 이들도 있었는데 이들은 오랜 시간 함께 했던 남편과의 관계 상실로 인해 외로움, 고립감, 죄책감, 위축, 두려움 같은 정서적 어려움뿐만 아니라 생계부양, 자녀양육, 사회적 관계 등과 관련한 여러 문제를 동시에 경험하게 되었다고 보고하였다. 이 유형은 삶에 대한 목표와 방향성을 가지고 내면의 성장에 집중하고 있었지만 성찰하고 수용하기까지 여러 가지 역할과 책임으로 인한 소진, 부부관계의 변화, 재정문제 등 다양한 스트레스가 집중되어 영향을 미치고 있음을 알 수 있다. 이는 Thomas, Mitchell 그리고 Woods(2018)의 연구에서 중년여성이 배우자와의 이별, 재정문제 등 여러 스트레스 요인이 동시에 발생하는 것을 삶의 가장 어려웠던 경험으로 보고한 연구와 일치한다. 따라서 이 유형은 자신의 생각과 감정을 억압하거나 왜곡하지 않고, 객관적으로 수용하면서 상실과 전환에 따른 스트레스에 대처할 수 있도록 삶의 균형과 여유를 찾는 것이 필요하다. 이를 위해 여가활동에 참여하는 것이 도움이 될 수 있다. 여가활동을 통해 중년여성은 다양한 부정적 경험을 하게 되더라도 스트레스로 인식하지 않거나 스트레스를 경험하더라도 조절하는 힘을 갖게 되어(손지원, 2015) 삶에 치유적 효과를 경험할 수 있을 것이다. 이를 통해 이 유형은 일과 가정에서 역할 균형을 맞추려 소진되었던 경험에서 자신의 역할에 대한 가치를 인정하고 수용함으로써 통합적인 삶의 모습으로의 전환을 기대할 수 있을 것이다. 또한 중년 여성은 스트레스 상황이나 역경 속에서도 의미를 찾거나 성장을 경험할 수 있으므로(Aldwin, Sutton, & Lachman, 1996) 이 유형의 사람들이 스트레스 상황에 대해 잘 대처할 뿐만 아니라 건강한 자기인식을 통해 그 경험 안에서 삶의 의미를 찾을 수 있도록 돕는 것이 필요할 것으로 보인다.

제2 유형은 이상적인 자기모습과 현실 사이에서 괴리감을 크게 느끼며, 가정과 직장에서의 역할로 인해 어려움을 겪고 있는 유형이다. 이들은 자신의 부족함을 받아들이기도 하지만 자신의 삶에 대한 의구심으로 불안감을 느끼고 있었다. 면담에서 이들은 직장과 가정에서의 위치와 역할로 인한 부담감이 커서 때때로 회피하고 싶은 마음이 든다고 하였으며 자신의 이상적인 모습은 일과 가정에서 모두 성공한 여성이었으나 그렇지 못한 현실에 허무함과 좌절감이 느껴진다고 하였다. 또한 이들은 모두 대학원 이상의 학력으로 평균 40대 초반의 연령대였다. 고학력 여성들의 경우 교육과 일에서 다양한 성취경험을 기반으로 자신의 정체성을 형성해 왔기 때문에 경력이 중단 될 경우, 우울, 불안 등 다양한 심리적 어려움을 경험할 수 있다(김민선, 서영석, 2015).

따라서 이 유형은 실제 자기모습과 이상적인 자기모습과의 괴리감과 이로 인한 부정적인 정서를 줄일 필요가 있다. 실제 자기와 이상적인 자기를 비교하게 될 때, 자기비판이 일어나게 되고 실제 자기와 이상적 자기의 불일치가 클수록 부정적 정서의 강도도 증가하게 되어 불일치를 줄이는 대신 자기인식을 회피하려는 욕구가 커지게 된다(Silvia & Duval, 2001; Silvia, 2002). 또한 이로 인한 부정적 감정은 정서적 무기력증으로까지 이어질 수 있다(Twenge, Catanese, & Baumeister, 2003). 면담에서 한 응답자는 경력이 중단된 채, 자녀만 양육하고 있는 자신의 모습에 큰 좌절감과 무력감을 느꼈으며, 우울증으로 인해 자살사고를 경험한 적이 있다고 했다. 이는 자기인식 회피가 음주, 약물복용, 과식, 자살관련 사고를 높이는 원인이 될 수 있다는 연구(Baumeister, 1990, 1991; Chatard & Selimbegovic, 2011; Hull, 1981)와 맥을 같이 한다. 따라서 이들은 자기인식 회피에서 벗어나 이상적 자기와 실제 자기의 불일치를 줄여가는 노력이 필요하다. 이를 위해 실제 자기와 이상적 자기를 평가하여 불일치의 원인이 실제 자기에게 있는 경우에는 결과에 대한 긍정적인 기대와 높은 수행력으로 실제 자기를 변화시키려는 노력이 필요하고, 이상적 자기의 기준에 불일치의 원인이 있는 경우, 그 기준을 수정할 필요가 있다(Morin, 2004; Silvia & Duval, 2001). 이를 위해 자기조절이 필요하다. 자기조절은 자기인식의 주요한 적응 기능으로 현재의 행동이 자신의 목표나 사회적 규범과 일치하지 않을 때 행동을 수정하게 하고, 충동을 억제하게 하며, 스트레스 상황에서 자신의 감정과 반응을 선택하게 한다. 이를 통해 실제 자기와 이상적 자기와의 불일치를 줄여갈 수 있다(Baumeister & Vohs, 2003). 이러한 적응적인 자기인식과정을 통해 이 유형의 사람들은 정확한 자기 개념 형성, 행동과 태도사이의 일관성, 자기본위적 편향의 감소(실패를 내재적으로 귀인하는 경향), 친밀한 관계에서 자기개방을 증가시키는 등(Davis & Franzoi, 1986; Duval & Silvia, 2002; Gibbons, 1983; Markus, 1983) 자기인식의 긍정적 경험을 할 수 있을 것이다.

제3 유형은 노화와 같은 신체적·심리적 변화에 민감하게 반응하고, 정치·사회 또는 환경적 이슈와 같은 외부의 문제보다 자기 내면의 감정과 변화에 더 집중하는 경향이 있었다. 이들은 모두 갱년기 증상이 있다고 응답하였으며 한 명을 제외하고 모두 전업주부였다. 면담에서 이들은 나이가 들면서 기억력이 감소하고 학습능력이 떨어지는 등 인지적 변화를 경험하였고, 신체적 변화가 노화로 인한 것임을 알고 젊음에 대한 부러움과 동시에 비교되는 자신의 모습에 자신감도 없어지고 삶의 질도 떨어지는 것 같다고 하였다. 또한 심리적으로도 예민해져 대인관계에서 자주 상처를 받게 되면서 타인과의 만남도 회피하게 되는 것 같다고 했다. 이 유형은 신체적 변화와 기억력 감퇴가 시작되면서 자신이 노화되고 있는 현실을 자각하기 시작하고 있었다. 노화로 인한 제약이 증가하면서 인지기능과 일의 능률 및 수행능력이 저하되고 통제할 수 없는 상황에 이들은 무력감을 느끼며 대인관계에서도 스트레스를 겪고 있었다.

따라서 이 유형의 사람들은 자신의 강점과 한계를 인정하고 적응적인 조합의 요인을 찾도록 돕는 것이 필요하다. 중년기는 신체기능, 처리속도, 작업 기억 등이 감소하지만, 지식과 경험은 증가하는 교차점에 위치하고 있으며 강점과 한계의 균형이라는 점에서 유리한 위치에 있다(Lachman, Teshale, & Agrigoroaei, 2015). 사람은 자기자신을 있는 그대로 받아들일 때 보다 건강하고 잘 기능하려는 태도를 가지게 되므로(Plotti et al., 2018) 이 유형은 자신의 현재 조건을 수용하고 신체, 심리, 사회적인 변화와 관리에 대한 정보를 습득하면서 상황을 적절하게 관리하려는 노력이 필요하다. 이는 Lachman과 Agrigoroaei(2010)의 연구에서 중년기에 지지적인 사회적 관계를 맺고 규칙적으로 운동하며 통제에 대한 긍정적인 태도를 가진 사람들이 10년 동안 신체 기능과 인지 능력을 더 잘 유지할 수 있다는 결과를 통해 지지될 수 있다. 따라서 감정조절, 사회적 유대관계, 건강한 생활습관 등의 적응적 요인은 이들이 기능을 유지하고 삶의 질을 높여 인생의 전환기를 안정적으로 보낼 수 있도록 도울 수 있을 것이다.

제4 유형은 다른 유형과는 달리 공적, 환경적 자기인식이 중심이 되는 유형으로 이들은 타인이나 주변환경과의 긍정적인 상호작용을 통해 만족감을 느끼며 기대하는 모습을 보였다. 타인과의 관계에서 자신의 감정과 생각을 인식하며, 이를 바탕으로 타인과의 조화를 추구하고 있었다. 또한 타인의 감정과 상황을 이해하고 갈등을 해결하려 노력하며, 타인의 평가에 민감하게 반응하고 신경을 쓰는 모습을 보였다. 이 유형은 모두 종교모임과 여러 동호회 활동에 적극적으로 참여하고 있다는 공통점이 있었다. 이를 통해 같은 목적과 관심사를 가진 집단에 소속되어 유대감, 소속감 등을 느끼며 활동하는 것이 이들의 환경적 지지자원이 되고 있음을 알 수 있다. 이는 집단의 소속감이 가족이나 직장 이외 또 다른 삶의 경험을 추구하는 계기가 되며 삶의 활력이 될 수 있다(임혜경, 김혜원, 조혜영, 2024)는 연구와도 맥을 같이 한다. 또한 사회적 관계를 중요시하는 이 유형은 평소 가족, 친구, 지인들과 대화를 많이 하며 그들의 피드백을 통해 자신의 부족한 부분 뿐만 아니라 긍정적인 부분에 대해서도 많이 알게 되었다고 했다. 이는 Morin(2004)이 자기 인식으로 연결되는 3가지 주요한 원천 중 사회적 환경을 제시하면서, 타인으로부터 받는 피드백인 반영적 평가와 자신을 객관적으로 바라볼 수 있게 하는 타인의 관점 취하기를 통해 자기인식을 하게 된다고 강조한 점과 일치함을 알 수 있다. 이러한 면담 내용과 선행연구의 결과는 4유형이 응답한 가장 긍정한 진술문과도 일치함을 보였다.

추가 면담에서 이들은 평소 타인의 눈높이에 맞춰 그들을 배려하고 이해하는 경우가 많지만 때로 타인이 자신을 너무 쉽게 생각하는 건 아닌가 싶은 생각도 든다고 했다. 주변에서는 자신을 언제든 다른 사람을 도와줄 준비가 되어 있고 의지하고 의논할 수 있는 사람으로 생각하고 있어, 그런 기대와 요구가 때론 부담스럽기도 하여 감정적 소진을 경험한다고 했다. 자신이 관계를 맺고 있는 타인을 돌보는 일은 많은 여성들의 삶의 중심이며, 여성의 자존감 또한 관계를 맺고 유지하는 능력에 근거하고 이러한 연결감이 건강한 발달로 이어질 수 있다(Miller & Stiver, 1997). 그러나 타인의 평가와 요구에 지나치게 집중하는 경우, 이 유형의 사람들은 정서적 어려움을 겪을 가능성이 있다. 따라서 이들은 자신의 욕구와 타인의 욕구사이의 균형을 유지하고, 타인의 평가를 객관적으로 평가, 수용하도록 도울 필요가 있다. 이를 위해 자신의 욕구를 타인에게 적절히 표현하는 것이 중요하다. 또한 타인의 욕구를 존중하되 자신의 가치관과 상충하는 경우에는 자신의 가치를 명확히 하고 그에 따라 행동함으로써 타인과의 관계에서 균형을 유지할 수 있을 것이다. 이러한 적응적인 상호작용을 통해 타인과 자신이 모두 성장하고 발전하는 경험을 할 수 있을 것이다.

이상에서 살펴본 바와 같이 본 연구에 참여한 중년 여성의 자기인식 유형은 네 가지 유형으로 분석되며, 각 유형별로 서로 다른 특성이 존재하였다. 이는 중년 여성의 자기인식 유형에 따라 자기인식을 향상시킬 수 있는 차별적인 방안이 필요함을 시사한다. 연구결과와 논의에 근거하여 다음과 같은 시사점을 제안하고자 한다.

첫째, 중년 여성의 자기인식 유형은 개인적 요인뿐만 아니라 학력과 연령, 소득수준, 한국 사회의 문화와 가치 등 사회적, 문화적 요인과 깊은 연관이 있었다. 각 요인이 어떻게 작용하는지 이를 바탕으로 중년 여성의 심리적, 정서적 지원을 위한 프로그램 개발과 적용이 필요하다. 둘째, 생애전환기에 있는 중년 여성에 대한 이해를 바탕으로 경력설계, 대인관계, 건강관리, 여가 및 스트레스 관리 등 중년기 생애·진로교육 같은 실질적인 프로그램이 필요하다. 셋째, 갱년기를 겪는 중년 여성의 신체적, 심리적 기능을 향상시키기 위해 신체기능 변화와 심리정서 관리에 대한 정보 제공 및 건강한 노화에 이르도록 돕는 건강증진 프로그램이 제공될 필요가 있다.

지금까지의 논의를 토대로 본 연구의 제한점과 후속 연구에서 고려해야 할 점은 다음과 같다.

첫째, 본 연구에서 나타난 네 가지 유형은 표집된 연구대상들의 주관적 특성을 나타낸 것이므로 이를 보완하기 위해서 다른 연구대상에도 유사하게 적용되는지 반복연구를 통해 유형을 재확인할 필요가 있다.

둘째, 추후 중년 남성들에 대한 연구가 이루어진다면 남녀 간의 차이나 특성에 대해 의미있는 비교도 가능할 것으로 보인다. 또한 눈덩이 표집방법으로 P표본을 선정하였음에도 우리나라 중년 여성의 평균 학력 수준 보다 다소 높은 편으로 나타나 P표본 편향 가능성이 있다. 후속연구에서는 학력 수준별 중년여성의 자기인식에는 어떠한 차이가 있는지 비교, 분석해 볼 필요가 있다.

셋째, 본 연구는 중년여성의 자기인식 유형과 특성을 확인하고 유형별 개입방안을 제시하였지만 구체적인 프로그램을 제안하거나 적용하지는 못했다. 후속 연구에서는 중년여성을 대상으로 자기인식 유형에 따른 프로그램을 개발하고 그 효과를 검증할 필요가 있다.

본 연구는 삶의 전환기에 있는 중년 여성의 자기인식 유형을 살펴보고자 하였다. Q방법론과 추가면담을 통해 자기인식 유형을 분류하고, 유형별 특성을 분석하였으며, 그에 따라 자기인식을 향상시킬 수 있는 방안을 제시하였다. 이를 바탕으로 추후 생애 전환기에 있는 중년여성의 신체적, 심리적, 정서적, 사회적 지원 및 정책 수립을 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

Acknowledgments

이 논문은 2024년 정부재원(교육부 4단계 BK21 사업비)으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임.

References

- 고수진 (2022). 중년 여성의 발달 트라우마를 회복하는 영적 글쓰기 교육. <신학논단>, 108, 7-40.

- 국가통계포털 (2023). 국민건강보험공단 건강검진통계 2021. 시도별 연령별 성별 일반건강검진 정신건강검사 결과(기분상태 및 우울증). https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=350&tblId=DT_35007_N1180&conn_path=I2

- 김남연·양난미 (2014). 한국인을 위한 중년기의 건강한 부부관계 척도개발. <한국심리학회지: 일반>, 33(1), 25-50.

- 김남이 (2015). Q 방법론을 활용한 학교폭력의 ‘무관용 원칙’에 대한 인식분석. 이화여자대학교 대학원 박사학위논문(미간행).

- 김미령 (2022). 중년기 여성의 진로전환: ‘사람을 돕는 직업군(Helping professions)’의 진로생애사 연구. <아시아여성연구>, 61(1), 87-126.

- 김민선·서영석 (2015). 고학력 기혼 여성들의 진로지속 동기에 따른 집단분류와 직무소진, 삶의 만족에 대한 집단 간 차이. <한국심리학회지: 상담 및 심리치료>, 27(2), 425-443.

- 김은수 (2015). 마음챙김이 중년기위기감에 미치는 영향: 영성의 매개효과를 중심으로. 한국상담대학교 대학원 석사학위논문(미간행).

- 김흥규 (2008). <Q 방법론: 과학철학, 이론, 분석 그리고 적용>. 서울: 커뮤니케이션북스.

- 박정애 (2017). 해체가족 구성원의 외상후 성장과정. 평택대학교 대학원 박사학위논문(미간행).

- 박홍석·이정미 (2021). The Moderated Mediating Effect of Self-Awareness in the Relationship between Self-Esteem, Well-being, and Positivity of College Students. <복지상담교육연구>, 10(1), 257-281.

- 방윤이 (2019). 한국 갱년기 여성을 대상으로 한 우울 감소 프로그램의 융합적 분석. <한국융합학회논문지>, 10(4), 257-264.

- 백미영 (2017). 중년여성의 가족 사별스트레스와우울의 관계: 외상후 성장의 조절효과. 가톨릭대학교 상담심리대학원. 석사학위논문(미간행).

- 손지원 (2015). 중년여성의 생활스트레스와 사회적 지지가 심리적 안녕감에 미치는 영향. 대구대학교 대학원 석사학위논문(미간행).

- 신경민 (2020). 중년기 기독교인의 자기인식 증진을 위한 기독교집단상담 프로그램 개발 및 효과. 백석대학교 기독교전문대학원 박사학위논문(미간행).

- 안태용 (2012). 중년기 한국인 적응유연성척도개발 및 타당화. 부산대학교 대학원 박사학위논문(미간행).

- 임혜경·김혜원·조혜영 (2024). 기혼 중년여성의 트로트가수 팬덤활동 참여와생애 전환기 삶의 의미 탐구. <여성연구>, 121(2), 39-67.

- 정옥분 (2019). <성인·노인심리학>. 서울: 학지사.

- 정윤주·한면화 (2021). 중년여성의 갱년기와 삶의질 관계연구: 자아정체감, 가족건강성 매개효과. <사회복지경영연구>, 8(1), 407-427.

- 조명현 (2023). 청소년의 자기인식이 정신건강에 미치는 영향: 삶의 만족, 우울, 불안을 중심으로. <감성과학>, 26(3), 129-148.

- 최경화·유나현 (2023). 노화불안과 중년기 위기감의 관계: 삶의 의미, 자기자비의 이중매개효과. <인문사회 21>, 14(1), 3009-3022.

- 최미선·최명선 (2024). 중년여성의 자기이해를 위한 집단 미술치료 사례연구. <표현예술심리상담연구>, 2(1), 75-105.

- 통계청 (2023). 경제활동인구조사. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?conn_path=K2&tblId=DT_1DA7002S&orgId=101

- 통계청 (2024). 장래 인구 추계. 세종: 통계청.

-

Aldwin, C. M., Sutton, K. J., & Lachman, M. (1996). The development of coping resources in adulthood. Journal of personality, 64(4), 837-871.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1996.tb00946.x]

- American Psychological Association (2020). Dictionary of Psychology. Available: https://dictionary.apa.org/self-awareness

-

Barrett, A. E., & Robbins, C. (2008). The multiple sources of women's aging anxiety and their relationship with psychological distress. Journal of Aging and Health, 20(1), 32-65.

[https://doi.org/10.1177/0898264307309932]

-

Baumeister, R. F. (1990). Suicide as escape from self. Psychological Review, 97, 90-113.

[https://doi.org/10.1037//0033-295X.97.1.90]

- Baumeister, R. F. (1991). Escaping the Self. New York: Basic Books.

- Baumeister, R. F., & Vohs, K. D. (2003). Self-regulation and the executive function of the self. In M. R. Leary & J. P. Tangney (Eds.), Handbook of Self and Identity (pp. 197-217). NY: Guildford Press.

-

Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 822-848.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.4.822]

- Burt, V. K., & Stein, K. (2002). Epidemiology of depression throughout the female life cycle. Journal of Clinical Psychiatry, 63, 9-15.

-

Carver C. S. (1975). Physical aggression as a function of objective self-awareness and attitudes toward punishment. J Exp Soc Psychol, 11, 510-519.

[https://doi.org/10.1016/0022-1031(75)90002-5]

-

Chatard, A., & Selimbegovic´, L. (2011). When self-destructive thoughts flash through the mind: Failure to meet standards affects the accessibility of suicide-related thoughts. Journal of Personality and Social Psychology, 100(4), 587-605.

[https://doi.org/10.1037/a0022461]

-

Chinnis, A. S., Summers, D. E., Doerr, C., Paulson, D. J., & Davis, S. M. (2001). Q methodology—A new way of assessing employee satisfaction. Journal of Nursing Administration, 31, 252-259.

[https://doi.org/10.1097/00005110-200105000-00005]

-

Davis, M. H., & Franzoi, S. L. (1986). Adolescent loneliness, self-disclosure, and private self-consciousness: A longitudinal investigation. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 595-608.

[https://doi.org/10.1037//0022-3514.51.3.595]

-

Dennis, K. E. (1992). Commentary: Looking at reliability and validity through Q-colored glasses. Operant Subjectivity, 16, 37-44.

[https://doi.org/10.22488/okstate.92.100598]

-

Donald JN. et al. (2019). Does your mindfulness benefitothers? A systematic review and meta-analysis of the link between mindfulness and prosocial behavior. Br. J. Psychol, 1101, 101-25.

[https://doi.org/10.1111/bjop.12338]

-

Duval, S., & Silvia, P. J. (2002). Self-awareness, probability of improvement, and the self-serving bias. Journal of Personality and Social Psychology, 82(1), 49-61.

[https://doi.org/10.1037//0022-3514.82.1.49]

-

Eichstaedt, J., & Silvia, P. J. (2003). Noticing the self: Implicit assessment of self-focused attention using word recognition latencies. Social Cognition, 21, 349-361.

[https://doi.org/10.1521/soco.21.5.349.28686]

- Erikson, E. H. (1963). Childhood and society (2nd ed.). New York: Norton.

-

Gallagher, K., & Porock, D. (2010). The use of interviews in Q methodology: card content analysis. Nursing Research, 59(4), 295-300.

[https://doi.org/10.1097/NNR.0b013e3181e4ffff]

-

Gibbons, F. X. (1983). Self-attention and self-report: The veridicality hypothesis. Journal of Personality, 51, 517-542.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1983.tb00343.x]

-

Govern, J. M., & Marsch, L. A. (2001). Development and Validation of the Situational Self-Awareness Scale. Consciousness and Cognition, 10(3), 366-378.

[https://doi.org/10.1006/ccog.2001.0506]

-

Hali, K., O’Neill, D., & Grusec, E. (2021). Prosocial motivation as a mediator between dispositional mindfulness and prosocial behavior. Personal. Individ. Differ, 1773, 110806.

[https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110806]

-

Hull, J. G. (1981). A self-awareness model of the causes and effects of alcohol consumption. Journal of Abnormal Psychology, 90, 586-600.

[https://doi.org/10.1037//0021-843X.90.6.586]

-

Hull, J. G., Van Treuren, R. R., Ashford, S. J., Propsom, P., & Andrus, B. W. (1988). Self-consciousness and the processing of self-relevant information. Journal of personality and social psychology, 54(3), 452.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.3.452]

-

Hülsheger, U. R., van Gils, S., & Walkowiak, A. (2021). The regulating role of mindfulness in enacted workplace incivility: An experience sampling study. Journal of Applied Psychology, 106(8), 1250-1265.

[https://doi.org/10.1037/apl0000824]

-

Jaakkola, N. et al. (2022). Becoming self-aware—how do self-awareness and transformative learning fit in the sustainability competency discourse?. (Vol. 7, p. 855583). Frontiers Media SA..

[https://doi.org/10.3389/feduc.2022.855583]

- Kimmel, D. C. (1980). Adulthood and Aging. NewYork: Johnwiley & SonsInc.

-

Lachman, M. E., & Agrigoroaei, S. (2010). Promoting functional health in midlife and old age: Long-term protective effects of control beliefs, social support, and physical exercise. PLoS ONE, 5(10), e13297.

[https://doi.org/10.1371/journal.pone.0013297]

-

Lachman, M. E., Teshale, S., & Agrigoroaei, S. (2015). Midlife as a pivotal period in the life course: Balancing growth and decline at the crossroads of youth and old age. International journal of behavioral development, 39(1), 20-31.

[https://doi.org/10.1177/0165025414533223]

-

Levinson, D. J. (1986). A conception of adult development. American psychologist, 41(1), 3.

[https://doi.org/10.1037/0003-066X.41.1.3]

- Luong, G., Rauers, A., & Fingerman, K. L. (2015). The Multifaceted Nature of Late-LifeSocialization: Older Adults as Agents and Targets of Socialization. In J.E. Grusec & P.D. Hastings (Eds.), Handbook of Socialization: Theory and Research (2nd edition). The Guilford Press.

-

Markus, H. (1983). Self-knowledge: An expanded view. Journal of Personality, 51(3), 543-565.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1983.tb00344.x]

-

Mckeown, B., & Thomas, D. (1988). Q methology. Newbury Park, CA: Sage.

[https://doi.org/10.4135/9781412985512]

- Miller, J. B., & Stiver, I. P. (1997). The healing connection: how women form connectionsin therapy and in life. Boston: Beacon Press.

-

Morin, A. (2004). A neurocognitive and socioecological model of self-awareness. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 130(3), 197-222.

[https://doi.org/10.3200/MONO.130.3.197-224]

-

Morin, A. (2011). Self-awareness part 1: Definition, measures, effects, functions, and antecedents. Social and personality psychology compass, 5(10), 807-823.

[https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2011.00387.x]

-

Orth, U., Maes, J., & Schmitt, M. (2015). Self-esteem development across the life span: a longitudinal study with a large sample from Germany. Developmental psychology, 51(2), 248.

[https://doi.org/10.1037/a0038481]

-

Park, S., & Park, S. (2019). Employee adaptive performance and its antecedents: review and synthesis. Hum. Resour. Dev. Rev, 183, 294-324.

[https://doi.org/10.1177/1534484319836315]

-

Plotti, F. et al. (2018). Assessment of quality of life and urinary and sexual function after radical hysterectomy in long-term cervicalcancer survivors. Journal of Gynecologic Cancer, 28(4), 818-823.

[https://doi.org/10.1097/IGC.0000000000001239]

-

Poole, S., & Snarey, J. (2011). Generativity vs. stagnation. In S. Goldstein & J. Naglieri (Eds.), Encyclopedia of Child Behavior and Development, 2, 695-696.

[https://doi.org/10.1007/978-0-387-79061-9_1218]

-

Rasheed, S. P., Younas, A., & Sundus, A. (2019). Self-awareness in nursing: a scoping review. Journal of Clinical. Nursing, 28, 762-774.

[https://doi.org/10.1111/jocn.14708]

-

Richards, K., Campenni, C., & Muse-Burke, J. (2010). Self-care and well-being in mental health professionals: The mediating effects of self-awareness and mindfulness. Journal of Mental Health Counseling, 32(3), 247-264.

[https://doi.org/10.17744/mehc.32.3.0n31v88304423806]

- Schmolck, P. (2002). PQMethod (Version 2.11, adapted from mainframe-program Qmethod written by John Atkinson, 1992)[computer software]. Neubiberg, University of the Bundeswehr Munich. Available as freeware at://www. rz. unibwmuenchen. de/~p41bsmk/qmethod.

-

Silvia, P. J. (2002). Self-awareness and the regulation of emotional intensity. Self and Identity, 1, 3-10.

[https://doi.org/10.1080/152988602317232768]

-

Silvia, P. J., & Duval, T. S. (2001). Objective self-awareness theory: Recent progress and enduring problems. Personality and Social Psychology Review, 5, 230-241.

[https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0503_4]

-

Taku, K., Calhoun, L. G., Cann, A., & Tedeschi, R. G. (2008). The role of rumination in the coexistence of distress and posttraumatic growth among bereaved Japanese university students. Death Studies, 32(5), 428-444.

[https://doi.org/10.1080/07481180801974745]

-

Taylor, S. N. (2010). Redefining leader self-awareness by integrating the second component of self-awareness. Journal of Leadership Studies, 3(4), 57-68.

[https://doi.org/10.1002/jls.20139]

-

Thomas, A. J., Mitchell, E. S., & Woods, N. F. (2018). The challenges of midlife women: themes from the Seattle midlife women’s health study. Women's midlife health, 4, 1-10.

[https://doi.org/10.1186/s40695-018-0039-9]

-

Trapnell, P. D., & Campbell, J. D. (1999). Private self-consciousness and the five-factor model of personality: distinguishing rumination from reflection. Journal of personality and social psychology, 76(2), 284.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.76.2.284]

-

Twenge, J. M., Catanese, K. R., & Baumeister, R. F. (2003). Social exclusion and the deconstructed state: Time perception, meaninglessness, lethargy, lack of emotion, and self-awareness. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 409-423.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.3.409]

-

Valenta, A. L., & Wigger, U. (1997). Q-methodology: Definition and application in health care informatics. Journal of the American Medical Informatics Association, 4, 501-510.

[https://doi.org/10.1136/jamia.1997.0040501]

- Wagani, R., & Gaur, P. (2024). Role of self-awareness in the promotion of health and well-being of college students. Archives of Depression and Anxiety, 1, 1-011.

-

Watson, J. C., Goldman, R. N., & Greenberg, L. S. (2011). Humanistic and experiential theories of psychotherapy. In J. C. Norcross, G. R. VandenBos, & D. K. Freedheim (Eds.), History of psychotherapy: Continuity and change (2nd ed.), 141-172. Washington, DC: American Psychological Association.

[https://doi.org/10.1037/12353-005]

-

Wohlers, A. J., & London, M. (1989). Ratings of managerial characteristics: Evaluation difficulty, co-worker agreement, and self-awareness. Personnel Psychology, 42(2), 235-261.

[https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1989.tb00656.x]

- Yalom, I. D., & Leszcz, M. C. (2005). The theory and practice of group psychotherapy. NY: Basic Books.