청년 근로자의 위험한 근로환경과 우울 수준 간 관계에서 임의적 약물 사용 경험의 조절효과

초록

한국 사회에서 청년 근로자는 위험한 근로환경으로 인해 우울 문제가 증가하고 있다. 불안정한 근로환경은 고용불안과 미래 불확실성을 초래해 신체적·정신적 건강에 부정적인 영향을 미치고 있다. 이와 같은 환경에서 청년들은 정신적 고통 해소를 위해 비교적 쉽게 구할 수 있는 약물을 임의로 사용하고 있으며, 이는 추가적인 문제를 유발할 수 있다. 이에 본 연구는 위험한 근로환경 경험 빈도가 우울 수준에 미치는 영향을 분석하고, 이 관계에서 임의적 약물 사용 경험의 조절효과를 검증하고자 한다. 이를 위해 ‘2022년 청년 삶 실태조사’ 데이터를 활용하여, 위계적 회귀분석을 실시했으며, SPSS 27.0과 process macro V4.2.를 사용하였다. 연구 결과는 다음과 같다. 첫째, 위험한 근로환경 경험 빈도가 증가할수록 우울 수준이 높아지는 것으로 나타났다. 둘째, 임의적 약물 사용 경험은 위험한 근로환경 경험 빈도와 우울 수준 간의 관계를 강화하는 조절효과를 가지는 것으로 나타났다. 이를 바탕으로 청년 근로자의 정신건강 증진과 우울 수준 감소를 위해 위험한 근로환경 개선과 임의적 약물 사용 예방을 위한 정책적인 접근과 개입의 기초자료를 제공하고자 한다.

Abstract

In Korean society, youth are experiencing an increase in depression due to hazardous working environments. Unstable working conditions create employment insecurity and uncertainty about the future, negatively impacting the physical and mental health of young people. In this context, the use of easily accessible non-prescription drugs is increasing among the young as they attempt to address mental health issues, which may lead to additional health problems. This study analyzes the impact on the level of depression among youth from the frequency of working in hazardous environments, and examines the moderating effect of non-prescription drug use in this relationship. To this end, data from the ‘2022 Youth Life Survey’ were used, and hierarchical regression analysis was conducted using SPSS 27.0 and Process Macro V4.2 to test for moderating effect. The results of the study are as follows. First, an increase in the frequency of hazardous working environment experiences among youth was found to have an effect on the level of depression. Second, the moderating effect of non-prescription drug use on the relationship between hazardous working environments and depression was statistically significant. Based on the findings, this study emphasizes the need for policy approaches to improve hazardous working environments and prevent non-prescription drug use in order to promote mental health in youth. It also provides foundational data for tailored policies and interventions to reduce depression in youth.

Keywords:

Youth, Hazardous Work Environments, Depression, Non-prescription Drug Use키워드:

청년, 위험한 근로환경, 우울, 임의적 약물 사용 경험1. 서 론

1) 연구 배경

현재 한국사회에서 청년으로 살아가기는 참으로 녹록지 않다. 청년기는 부모로부터 독립하여 정체성을 확립하고 사랑, 직업, 세계관 등 가능성을 탐색하며 가치관을 확립하는 시기이다(Arnett, 2000). 과거 한국사회에서 청년들은 근대화를 이끌어가는 주역으로 여겨졌지만(남춘호, 유승환, 2021), 오늘날의 청년들은 높은 실업률과 취업난 등으로 인해 여러 가능성을 포기할 수밖에 없는 상황에 놓여 있다. 연애·결혼·출산을 포기한 세대라는 ‘3포 세대’부터 포기해야 할 것의 개수를 셀 수 없다는 뜻의 ‘N포 세대’까지 청년세대는 절망적인 신조어로 불리고 있다(김재희, 박은규, 2016). 또한, 청년세대의 어려움을 다룬 저서 ‘아프니까 청춘이다’와 같은 책들이 유행하면서, 청년의 어려운 현실이 다양한 밈(meme)으로 소비되고 있다.

청년기의 노동시장 진입은 청소년기에서 성인기로 전환을 의미하며, 이는 사회경제적 지위와 경제적 문제 등 다양한 면에서 청년의 삶에 큰 영향을 미친다(정연순 외, 2021). 직장은 청년에게 경제적 안정을 제공하고 독립적인 생활을 가능하게 할 뿐만 아니라, 이때 얻게 되는 인적자본과 성취는 삶에 있어 중요한 역할을 하게 된다(변금선, 2013). 이처럼 청년기에 경험하는 직장생활은 매우 중요한 의미를 가지지만, 청년들은 불안정한 고용환경과 열악한 근로 조건에 직면함으로써 안정적인 삶을 확보하는 데 큰 걸림돌이 되고 있다. 국제노동기구(ILO)는 노동시장의 고질적인 문제를 해결하기 위해 좋은 일자리(decent work) 제공과 고용력(employability) 향상을 촉진하고 있지만(ILO, 2008, 2014), 사회초년생인 청년들은 여전히 야간 근무, 안전장치 미비한 근로 현장(곽소영, 2022), 직장 내 괴롭힘(김민표, 2024), 과도한 업무와 민원 응대 스트레스(김성훈, 2024) 등 위험하고 불안정한 근로 현장으로 내몰리고 있다. 현재 20대 청년 비정규직 근로자 수는 2014년 106만 9천 명에서 2017년 115만 7천 명, 2020년 128만 3천 명으로 꾸준히 증가세를 보였고, 2024년에는 통계 집계 이래 사상 최고치인 146만 명을 돌파하였다(통계청, 2024). 또한 20대 비정규직 비율은 2014년 32%에서 2019년 38.3%, 2024년 43.1%로 지속적으로 증가하였다(통계청, 2024). 한편, 안정적인 근로환경이라고 할 수 있는 정규직 근로자 수는 2014년 227만 명에서 2024년 192만 명으로 줄어들어, 통계 집계 이래 처음으로 200만 명 아래로 감소하였다(통계청, 2024). 이는 다른 연령대에서 비정규직이 감소하는 추세와는 대조적으로 나타났다. 더 나아가 과도한 업무, 직무스트레스, 장시간 근로, 평가 압박 등으로 청년 근로자들의 정신건강이 악화되고 있으며, 이로 인한 정신질환 산업재해 승인 건수는 매년 지속해서 늘어나고 있다(송혜미, 2021). 이러한 위험한 근로환경은 청년층의 삶의 질을 저하시켜 우울, 자살 등의 심각한 정신건강 문제로 확산될 우려가 있다.

안타깝게도 청년층의 우울 문제는 매우 심각한 상황이다. 열악한 근로환경에서 겪는 부정적인 경험은 청년들의 스트레스를 가중하고 자존감을 낮추어 우울증 및 다양한 정신건강 문제를 악화시키고 있다(정세정 외, 2022; 지민영, 오승진, 김지원, 2023). 2021년 20대 우울증 환자 수는 2017년과 비교해 127.1%나 증가하였고, 20∼30대 우울증 환자 수는 전체 우울증 환자의 34%를 차지해 가장 큰 비중을 보였다(건강보험심사평가원, 2022). 또한 20∼30대 주요 사망원인 1위가 고의적 자해(자살)로 나타나(보건복지부, 2023), 청년들의 정신건강 위기의 심각성을 보여주고 있다. 우울 및 정신건강 문제는 예방과 조기 발견 그리고 조기 치료가 매우 중요하다. 정신건강 증상이 나타난 시점부터 실제 정신건강 서비스를 이용하기까지 기간(Duration of Untreat Psychosis, 이하 DUP)(Norman & Malla, 2001)은 짧을수록 치료 반응과 질병 경과에 긍정적인 영향을 미친다(Penttilä, Jääskeläinen, Hirvonen, Isohanni, & Miettunen, 2014). 하지만 정신건강 문제가 발견되더라도 검사나 치료까지 연결되는 비율은 매우 낮은 편이다. 한국의 정신건강 서비스 이용률은 7.2%로, 호주 34.9%, 미국 43.1%, 캐나다 46.5%에 비해 현저하게 낮은 수준이다(보건복지부, 2021). DUP가 길어지면 증상 악화와 사회적 비용이 증가, 심각한 경우 자·타해 및 자살 문제 등으로 이어질 수 있다. 따라서 정신건강 문제를 예방하고 조기 발견 및 치료를 위해 공식적인 지원 체계에 적극적으로 도움을 요청하고 안정된 정신건강 서비스를 받는 것은 매우 중요하다(지민영 외, 2023).

그러나 청소년기부터 스트레스, 우울, 불안 등의 문제를 해소하기 위해 약물을 사용하는 경우가 증가하고 있다(이후경 외, 2001). 현대사회에서 청년 역시 학업, 직무스트레스 등으로 인해 다양한 정신건강에 어려움을 겪으며, 이를 해소하기 위해 약물 사용이 증가하고 있다(정진욱, 윤시몬, 채수미, 최지희, 2014). 청년들은 어려서부터 다양한 제약 광고를 접하며 약물에 대한 거부감이 낮아진 상태에서 성장해 왔다. 성인 초기의 청년기는 이성적 판단과 감정조절 기능을 담당하는 뇌의 부위가 완전히 발달하지 않은 상태로(Arain et al., 2013), 스트레스에 대응하기 위해 약물을 사용하는 경우가 점차 증가하고 있는데(정세정 외, 2022) 이는 물질 중독에 취약한 청년에게 중독 습관의 기초가 될 수 있다(장세은 외, 2022). ‘2022 청년 삶 실태조사’에 따르면, 비교적 쉽게 구입할 수 있는 수면제, 신경안정제, 각성제 사용 경험이 있는 청년 중, 각 약물 사용자의 59.7%, 67.9%, 59.4%가 1년 내 다시 약물을 임의적으로 사용했으며, 12.1%는 기분 전환, 긴장 완화, 정신 집중 등을 위해 약물을 오남용한 경험이 있는 것으로 나타나 약물 사용에 대한 주의가 필요함을 시사한다(정세정 외, 2022). 또한, 비교적 쉽게 구할 수 있는 수면제 약물에 대한 선행연구를 살펴보면, 일반의약품과 전문의약품의 수면제 모두 심전도 QTc 문제와 중독 문제가 존재하는 것으로 나타났다(이복자 외, 2013). 이는 일반의약품이라 하더라도 안전하다고만 볼 수 없으며, 적절한 사용과 주의가 필요함을 시사한다. 무분별한 약물 사용과 오남용은 내성을 유발하여 약물 효과가 점차 감소하게 되고, 동일한 효과를 얻기 위해 더 많은 약물을 복용하거나 더 강력한 약물을 찾을 가능성이 높아져 신체적, 정신적 의존이 발생될 수 있다(신현주, 박성수, 2015). 이는 결국 약물 사용에서 벗어나기 어려워지고, 약물에 대한 심리적 갈망이 증가해 장기적인 측면에서 우울 문제 증가와 약물 중독 및 마약류 사용 등으로 이어질 위험이 커진다. 이러한 무분별한 약물 사용과 오남용 문제는 청년 개인의 건강을 저해할 뿐만 아니라 사회적 문제로도 확대될 가능성이 크다.

그러나 현재까지 청년 근로자를 대상으로 위험한 근로환경 경험 빈도가 우울 수준에 미치는 영향을 탐색한 연구는 부족하다. 기존 연구들에서는 주로 사회적 지지와 사회적 관계(김지원, 조은성, 2024; 지민영 외, 2023), 고용안정성(강순희, 2016), 고용형태(정세정, 2016) 등을 요인으로 다루어, 다양한 요인을 고려하지 못한 한계가 있었다. 이에 본 연구는 청년 근로자의 위험한 근로환경 경험 빈도와 우울 수준 관계를 조절할 수 있는 요인을 다각도로 탐색함으로써, 청년의 우울 및 정신건강 문제의 예방과 완화 방안을 제언하고자 한다. 특히, 약물 사용과 관련된 기존 연구는 약물 사용 및 남용에 대해 요인분석, 인식연구, 그리고 마약류 및 범죄 사회학적 측면에 집중되어 있어(신현주, 박성수, 2015; 이경아, 홍명기, 황의갑, 2020), 위험한 근로환경 경험과 정신건강 간의 관계에서 임의적 약물 사용의 조절효과를 다룬 연구는 부족한 상황이다. 따라서 본 연구는 그동안 충분한 연구가 이루어지지 않았던 청년 근로자의 위험한 근로환경 경험 빈도와 우울 수준, 임의적 약물 사용 경험에 초점을 맞추어 관련성을 규명하고, 분석 결과를 토대로 연구의 이론적 및 정책적 함의를 도출하고자 한다.

2. 이론적 배경

1) 청년 근로자의 위험한 근로환경

청년기는 학업, 취업, 결혼 등을 통해 부모의 보호로부터 독립하고 다양한 사회적 관계망을 구축하는 주요한 발달과업을 가진 시기이다(김재희, 박은규, 2016). 청년에게 취업은 학업 이후 자연스럽게 이어지는 과정으로, 취업을 통한 경제적 안정은 결혼, 주거 등 삶의 기반을 마련하는 중요한 요소이다(김문길, 이주미, 2017). 현대의 청년은 대학과 대학원에 진학하며 남들보다 경쟁력을 강화하고 있지만, 상향 평준화된 고학력 기준과 장기 경제침체로 인한 저성장으로 치열한 취업 경쟁과 불안정한 고용시장에 내몰리고 있다(김정은, 박정윤, 문의정, 2019). 한 예로 20대 청년 비정규직 근로자는 사상 최대인 146만 명으로 집계되었고, 정규직 근로자 역시 처음으로 200만 명 이하로 감소하였다(통계청, 2024). 이처럼 열악한 근로환경은 청년들이 안정적인 일자리를 확보하기 어렵게 만들고, 경제적 자원을 축적하기 힘든 환경에 처해 있음을 보여준다.

이처럼 열악한 근로환경은 청년 근로자들에게 스트레스를 유발하며, 이는 정신적·정서적 자원의 지속적인 소진으로 이어진다. Hobfoll(1989)의 자원 보존 이론(conservation of resources theory)에 따르면, 개인은 자신의 소중한 자원을 보존하고자 하며, 자원이 위협받거나 손실될 때 스트레스를 경험한다고 설명한다. 이러한 자원은 경제적 안정, 충분한 음식, 충분한 수면 시간, 자유시간, 사회적 인정, 건강, 자존감, 성취 등이 포함되는데(Hobfoll, 1989), 청년들이 근로 현장에서 경험하는 과도한 업무, 장시간 근무, 감정 노동, 고용불안 위험한 작업 등으로 자원이 위협받게 되면, 결국 자원 소진으로 이어져 우울증과 같은 정신건강 문제를 겪을 가능성이 높아진다.

특히 최근에 새롭게 확산된 플랫폼 노동시장은 청년들이 많이 유입되는 일자리 형태로, 전체 플랫폼노동자의 약 40%가 청년이 차지하고 있다(고용노동부, 2024). 청년들은 경쟁적인 고용 환경 속에서 플랫폼 시장으로 몰리고 있지만, 이곳 역시 열악한 근로환경의 대표적인 사례로 지적된다. 플랫폼 노동자들은 알고리즘을 통해 일거리를 배정받는 방식으로 근로하지만, 계약에 없는 업무 요구(12.2%), 건강·안전의 위험 및 불안감(11.9%), 일방적 계약 변경(10.5%), 다른 일자리 이동 시 경력 인정 곤란(9.7%), 보수지급 지연(9.5%) 등 다양한 문제를 경험하고 있다(고용노동부, 2024). 이러한 환경에서 청년들은 자원을 지키기 어려운 상황에 처하게 되며, 불공정하고 열악한 근로환경 속에서 지속적 자원 손실을 겪게 된다. 기존 근로 현장 역시 청년들에게 녹록지 않다. 청년 근로자들은 근로 현장에서 감정 스트레스(24.9%), 과중한 업무(19.1%), 성과 스트레스(11.1%)를 일주일에 몇 번 이상 경험하고 있으며, 업무로 인해 사고나 건강 문제가 생긴 경우도 9.6%로 조사되었다(정세정 외, 2022). 또한 근로 현장에서 업무 과중(21.1%), 업무에 대한 회의감(14.0%), 삶의 불균형(12.4%), 보상 불만(7.3%) 등이 청년의 소진으로 이어지고 있는데(정세정 외, 2022), 이러한 위험한 근로환경으로 인한 소진은 우울감, 스트레스, 이직 등의 직업적 문제와 경제적 안정 감소로 이어져 청년의 정신건강 어려움으로 이어질 수 있다(이용호, 박로사, 김보름, 2023).

하지만 기업은 이윤 극대화를 위해 계약직 고용 증가, 안전한 작업 환경 개선 미비, 인력 감축 등으로 불안정한 근로환경을 유지하고 있다. 이러한 근로환경은 고용불안, 업무강도 증가, 근무시간 증가 등으로 위험한 근로환경에 더욱 직면하게 되면서(김준호, 장세진, 2012), 청년 근로자의 자원을 계속해서 고갈시키고 장기적 스트레스를 심화시키고 있다. 위험한 근로환경 경험 빈도가 많아지면 근로자의 소진, 생산성 저하, 업무 불만족, 이직 생각 등의 문제를 야기하게 되는데(최수찬, 이지선, 이은혜, 2015) 이러한 결과는 숙련된 인적자원 손실로 인한 기술과 품질의 저하, 생산성 저하, 인사관리 비용 상승(이형렬, 신용석, 2012)으로 이어질 수 있으며, 남아 있는 근로자에게도 이직 분위기 조성 및 스트레스를 증가시켜 직장 내 불안을 가중시킬 수 있다(Dalton, Todor, Spencolini, Fielding, & Porter, 1980). 따라서 청년 근로자들에게 안정적인 근로환경을 제공하는 것은 자원 보존과 정신건강 유지에 기여할 뿐만 아니라, 업무 효율성을 높이고 기업의 지속 가능한 발전에도 긍정적인 영향을 미치는 것이다.

청년들은 안정적인 일자리를 통해 경제적 자립과 삶의 기반을 마련해야 할 시기에 있으나, 근로환경의 불안정성은 이들의 정신건강과 신체 건강에 부정적인 영향을 미치고 있다. 그러나 기존 연구에는 청년 근로자들이 실제로 직면하는 근로환경의 구체적인 위험 요소를 충분히 다루지 못하고 고용 형태, 성별 등에 따라 대상자를 한정하여 연구가 진행되었다(김준호, 장세진, 2012). 이에 본 연구는 청년들의 근로환경을 다각도로 분석함으로써, 열악한 근로환경이 이들의 일상과 삶에 미치는 영향을 실증적으로 밝혀내고 이를 통해 청년들이 안전하고 지속 가능한 근로환경 속에서 성장할 수 있도록, 구체적이고 실질적인 정책적 시사점을 제공하고자 한다.

2) 청년의 우울 수준

우울장애(major depression disorder), 우울증은 우울한 기분, 무기력감, 흥미 저하 등의 증상이 2주 이상 지속되어 일상생활에 큰 지장을 주는 질환이다(보건복지부, 2021). 이는 자기 비난, 식욕감퇴, 체중감소, 사고력 및 주의력 저하 등의 증상이 동반되기도 하며(Beck, 1974), 자해, 자살 생각, 자살 시도 등으로 이어질 수 있다(김지경, 이윤주, 이민정, 2018). 우울증은 전 세계적으로 높은 사회적 비용을 발생하기 때문에 우울증을 예방하고 조기 발견하여 치료하는 것은 매우 중요한 문제이다.

하지만 최근 한국 사회에서 청년층의 우울증 환자 수는 매년 급증가하고 있다. 건강보험심사평가원의 우울증 진료 현황 자료를 살펴보면 2017∼2021년까지 우울증 환자 수는 약 30만 명이 증가하였다(건강보험심사평가원, 2022). 특히 주목해야 할 점은 우울 문제로 진료를 받는 연령대가 낮아지고 있다는 점이다. 2017년 기준에는 20대 우울증 환자 수는 7만 8천 명이었으나 5년 사이에 두 배 이상이 증가하여 17만 7천 명에 이르렀으며, 30대 역시 8만 3천 명에서 14만 명으로 크게 증가해 20∼30대 청년층의 우울증 환자 비율이 전 연령에서 가장 높게 나타났다(건강보험심사평가원, 2022).

이러한 증가의 주요 원인으로 청년들이 경험하는 열악한 근로환경과 관련된 스트레스가 주목받고 있다. 오늘날의 청년은 급변하고 있는 사회에서 학업과 취업을 둘러싼 치열한 경쟁 속에 직면하고 있으며, 취업 후에도 낮은 임금, 경쟁, 과도한 업무, 불안정한 근로환경 등으로 인해 심리적 부담과 높은 스트레스를 경험하고 있다(전경숙, 2021; 정세정 외, 2022). 이러한 요인들은 우울 증상으로 이어질 가능성이 높으며, 특히 열악한 근로환경에서 발생하는 극심한 스트레스는 청년의 정신건강에 부정적인 영향을 미치는 주요한 요인으로 작용하고 있다(김지경 외, 2018; 신영철, 2020). 취업 상태에 따른 청년들의 정신건강 수준에 대한 선행연구에 따르면, 취업에 성공한 청년들은 가장 긍정적인 정신건강 성향을 보인 반면, 취업에 실패한 청년들은 생활의 변화가 부정적으로 크게 나타났고, 정신건강 수준과 통제감, 삶의 만족도가 가장 낮게 나타나(이훈구, 김인경, 박윤창, 2000), 취업이 청년에게 매우 중요한 요소임을 시사한다.

Zubin과 Spring(1977)의 스트레스 취약성 모델(vulnerability-stress model)에 따르면, 스트레스가 개인의 취약성을 자극하여 정신병리에 이르게 된다고 설명한다. 이 모델에 따르면, 청년 근로자가 근로 현장에서 경험하는 다양한 스트레스는 그들의 취약성을 자극하여 우울을 비롯한 다양한 정신건강 문제를 야기하고 심화시킬 수 있다. 또한 Siegrist(1991)의 노력-보상 불균형 모델(effort-reward imbalance model)은 직장에서 기울인 노력에 비해 이에 상응하는 보상이 주어지지 않은 불균형이 개인의 스트레스 수준을 높이고, 결국 건강에 부정적인 영향을 미친다고 설명하였다. 실제로 청년이 일자리를 그만둔 주된 이유를 살펴보면 가장 큰 원인은 ‘근무 조건 또는 작업 환경이 나빠서’가 15%로 가장 높게 나타났다(정세정 외, 2022). 두 이론 모두 스트레스가 정신건강에 악영향을 미친다는 점을 시사하며, 신영철(2020)의 연구에서도 직무스트레스가 우울증을 비롯한 다양한 정신질환을 야기하는 요인임을 밝혔다.

이러한 열악한 근로환경은 많은 청년이 직무스트레스를 빈번히 경험하게 만들어 우울, 불안 등의 정서적 어려움을 더욱 증가하게 만드는 요인으로 작용하고 있다(김지원, 조은성, 2024; 지민영 외, 2023). 불안정하고 위험한 근로환경은 청년의 신체적·정신건강에 악영향을 미칠 수 있기에 청년의 안정적인 일자리와 안전한 근로환경 개선이 절실하다. 그러나 청년 근로자의 위험한 근로환경 경험 빈도에 따른 우울 수준 간의 관계를 분석한 연구는 부족한 상황으로, 본 연구는 청년 근로자의 위험한 근로환경 경험 빈도가 우울 수준 간의 미치는 영향을 살펴보고, 임의적 약물 사용 경험이 청년 근로자의 위험한 근로환경 경험과 우울 수준에 미치는 영향을 분석하고자 한다.

3) 청년의 임의적 약물 사용 경험

약물 사용(drug use)은 질병의 진단, 치료, 예방 또는 신체 기능의 개선을 위해 약물을 적절하게 사용하는 행위로, 약물은 의사의 처방에 의해서만 구입할 수 있는 전문의약품(Ethical Drug)과 의사의 처방 없이 구입할 수 있는 일반의약품(Over the counter drug)으로 구분된다(조을아, 조지현, 조경형, 심현보, 2020). 본 연구에는 ‘2022 청년 삶 실태조사’에 따라 수면제, 신경안정제, 각성제와 같이 주위에서 비교적 쉽게 구입할 수 있는 약물을 약물 사용 경험으로 정의한다.

현대사회의 청년층은 학업이나 취업 준비를 위해 집중력 향상, 스트레스 대응을 목적으로 약물을 사용하는 사례가 증가하고 있다(이채민, 2020; 정세정 외, 2022). ‘2022 청년 삶 실태조사’에 따르면, 약물 사용 경험이 있는 청년 중 최근 1년 내 임의로 약물을 다시 사용한 비율은 수면제가 59.7%, 신경안정제가 67.9%, 각성제가 59.4%로, 절반 이상의 청년이 약물을 다시 사용한 것으로 나타났다(정세정 외, 2022). 또한, 기분 전환, 긴장 완화, 정신 집중을 이유로 의사의 처방 없이 약물 오남용을 한 경우도 12.1%에 달했다(정세정 외, 2022). 이는 청년이 학업 및 직장생활에서 겪는 스트레스를 해소하기 위한 심리적 지원체계가 부족하여, 약물에 대한 위험성을 인지하지 못한 채 쉽게 접근하고 있음을 시사한다. Khantzian(1997)의 자가 처방 가설(Self-Medication Hypothesis)에 따르면, 정신건강 문제나 고통스러운 정서적 상태에서 벗어나기 위해 약물을 자가 치료 수단으로 사용한다고 보고 있다. 실제로 과도한 업무, 스트레스, 우울감 등을 경험하는 근로환경에서 청년들이 문제를 완화하기 위해 약물을 자기 치료 수단으로 사용하는 경향이 증가하고 있다(정진욱 외, 2014). 일반의약품은 전문의약품에 비해 약물의 민감도나 위험성이 낮다고는 하지만, 화학적 및 생물학적 효과를 가진 이상 완전히 안전하다고는 할 수 없다(Holmes, 1997). 개인의 판단으로 약물을 사용하면, 약물 오남용으로 쉽게 이어져 사회적 문제를 일으킬 수 있는데(신현주, 박성수, 2015), 20대가 20.7%로 가장 많이 약물을 사용하고 있는 것으로 조사되었고, 약물 사용 연령대가 점차 낮아지고 있었다(정진욱 외, 2014). 따라서 청년들이 건강하게 스트레스를 관리하고 안전하게 약물을 복용할 수 있는 정보제공과 인식 개선이 시급하다.

하지만 청년들 사이에서 스트레스 해소, 집중력 향상, 우울 문제 등을 스스로 해결하기 위해 쉽게 구할 수 있는 약물을 복용하는 사례가 늘어나고 있다(이채민, 2020; 정세정 외, 2022). 특히, 일반의약품은 구매자를 관리하는 시스템이 없어 임의적 약물 사용에 대한 통제가 불가능한 실정이다. 이러한 약물의 무분별한 사용은 심각한 위험성을 초래할 수 있다. Solomon과 Corbit(1974)의 대립 과정 이론(Opponent Process Theory)에 따르면, 약물 사용은 일시적인 긍정적 감정과 심리적 안정감을 제공하지만, 이는 결국 약물 사용에 대한 유혹을 강화하는 결과를 초래한다. 청년들이 스트레스와 정신건강 문제를 해소하기 위해 약물을 반복적으로 사용하면 약물에 대한 내성이 생기고, 동일한 효과를 얻기 위해 더 많은 양의 약물을 복용하거나 더 강력한 약물을 찾게 된다. 이러한 과정에서 신체적, 정신적 의존이 심화되며(신현주, 박성수, 2015), 약물 사용 중단 시 금단 증상(withdrawal symptom)이 나타나게 된다. 금단 증상은 심화된 우울감과 스트레스를 유발하며, 이러한 악순환은 더 많은 약물 사용으로 이어진다.

특히, 약물 사용은 기분 조절에 중요한 역할을 하는 도파민과 세로토닌 시스템에 영향을 미친다. Koob와 Le Moal(2001)에 따르면, 약물 사용은 도파민 시스템의 기능을 왜곡하여 뇌의 보상 회로를 과도하게 자극하며, 약물 사용이 없는 상태에서는 도파민 분비가 억제되어 기분이 점차적으로 더 가라앉게 된다. 이 과정이 반복되면서 결국 약물 사용에서 벗어나기 어려워지고, 약물에 대한 심리적 갈망이 증가한다. 이와 같은 맥락에서, 위험한 근로환경에 노출된 청년들은 정서적 안정을 위해 쉽게 구입할 수 있는 약물을 임의적으로 사용할 가능성이 높다. 그러나 이러한 약물 사용은 오히려 정신건강에 부정적인 영향을 미쳐 우울 수준을 악화시키고, 장기적으로 약물 중독과 심각한 정신건강 문제로 이어질 수 있다.

이러한 연구 배경을 바탕으로, 청년들이 경험하는 위험한 근로환경은 스트레스와 우울 수준에 영향을 미치며, 임의적 약물 사용이 우울 수준을 악화할 수 있는 요인임을 추론할 수 있다. 기존 해외 연구에서는 처방 약물의 임의적 사용을 조절 변수로 살펴본 사례가 있었으나(Landry, Kingsbury, Hamilton, & Colman, 2023), 비처방 약물의 임의적 사용을 조절 변수로 다룬 연구는 상대적으로 부족하였다. 특히, 국내에서도 비교적 쉽게 구할 수 있는 약물의 사용 실태에 대한 연구가 드물며, 기존의 연구는 마약류 및 범죄 사회학적 측면에서 약물 사용과 중독을 다룬 요인분석에 집중되어 있다(신현주, 박성수, 2015; 이경아 외, 2020). 더욱이, 청년 근로자의 위험한 근로환경 경험 빈도, 우울 수준, 그리고 임의적 약물 사용 경험 간 관계를 검증한 연구는 전무한 실정이다. 이에 본 연구는 청년들의 우울 문제를 해결하기 위한 단초로서 임의적 약물 사용 경험을 심도 있게 분석하고 이를 조절변수로 설정하여, 위험한 근로환경 경험 빈도가 우울 수준에 미치는 영향에서 임의적 약물 사용 경험이 가지는 조절효과를 규명하고자 한다.

3. 방 법

1) 연구모형

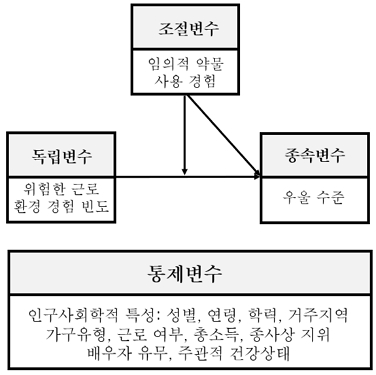

본 연구의 연구모형은 <그림 1>과 같다. 독립변수는 위험한 근로환경 경험 빈도, 조절변수는 임의적 약물 사용 경험, 종속변수로는 우울 수준으로 설정하였다. 또한, 통제변수로는 성별, 연령, 학력, 거주지역, 가구유형, 근로여부, 총소득, 종사상 지위, 배우자 유무, 주관적 건강상태를 포함하였다. 본 연구는 청년 근로자의 위험한 근로환경 경험 빈도가 우울 수준에 미치는 영향을 분석하고, 두 변수 간 관계에서 임의적 약물 사용 경험의 조절효과를 검증하고자 한다.

2) 연구 문제

본 연구의 연구문제는 다음과 같다.

- ∙ 연구문제 1. 청년 근로자의 위험한 근로환경 경험빈도는 우울 수준에 영향을 미치는가?

- ∙ 연구문제 2. 청년 근로자의 위험한 근로환경 경험 빈도와 우울 수준 관계에 임의적 약물 사용 경험은 어떠한 조절효과를 가지는가?

3) 분석자료 및 연구대상

본 연구에서 사용된 자료는 한국보건사회연구원에서 2022년 7월부터 2022년 8월까지 대면 면접조사된 ‘2022 청년 삶 실태조사’ 데이터를 분석자료로 활용하였다. 해당 연구는 청년층의 삶 전반을 이해하고 정책 개발의 기초자료를 제공하기 위해 시행되었으며, 17개 시·도 가구 내 19세∼34세 청년을 대상으로 실시되었다. ‘2022 청년 삶 실태조사’는 청년층의 주거, 건강, 교육·훈련, 노동, 관계 및 참여, 사회 인식·미래설계, 경제 상황 등을 포괄적으로 다루고 있다. 본 연구에서는 조사된 청년 14,966명 중 현 직장과 이전 직장을 포함하여 지난 12개월 동안 취업하였던 경험이 있는 10,549명의 청년을 대상으로 분석하였다.

4) 변수 및 측정도구

본 연구에서의 독립변수는 위험한 근로환경 경험 빈도이며, 이는 청년이 일하고 있는 근무 현장의 위험한 근로환경 경험 빈도를 측정하고자 하였다(정세정 외, 2022). 이를 측정하기 위해 지난 12개월 동안 일을 하면서 ① 과중한 업무, ② 혼자서 일하는 괴로움과 무서움, ③ 과도하게 무거운 짐이나 기계, ④ 성과와 만족도(별점 등) 평가로 인한 스트레스, ⑤ 감정을 숨기고 고객이나 환자, ⑥ 학생 응대, 안전, 보호 장비 미비를 얼마나 자주 경험한 적이 있는지 총 6가지 문항으로 구성되었다. 각 문항마다 거의 매일(주 5회 이상, 1점), 주 2회 이상 주 5회 미만(2점), 월 1회 이상 주 2회 미만(3점), 1년에 1∼2번(4점), 전혀 하지 않음(5점)을 답하도록 설계되었고 점수가 높을수록 위험한 근로환경 경험 빈도가 낮음을 의미한다. 이에 본 연구에서는 각 하위 문항을 0점에서 4점으로 역 코딩 하여, 최소 0점에서 최대 24점으로 점수가 높을수록 위험한 근로환경 경험 빈도가 높도록 재구성하였다. 본 연구에서의 위험한 근로환경 경험 빈도 총 6개 문항의 신뢰도는 Cronbach’s α 값이 .794으로 내적 일관성이 높게 나타났다.

본 연구에서는 청년의 우울 수준을 평가하기 위해 우울증선별도구(Patient Health Questionnaire-9, 이하 PHQ-9) 총 9문항을 사용하였다. 문항은 지난 2주 동안 흥미, 우울감, 수면, 기력, 식욕, 집중력, 자살 생각 등을 경험했는지에 대해 응답자가 답하도록 구성되었다. 응답은 4점 척도로 1점. ‘전혀 없음’, 2점. ‘여러 날 동안(1∼6일)’, 3점. ‘일주일 이상’, 4점. ‘거의 매일’을 의미한다. 이후 분석을 위해 응답을 재코딩하여, ‘전혀 없음’은 0점, ‘여러 날 동안(1∼6일)’은 1점, ‘일주일 이상’은 2점, ‘거의 매일’은 3점으로 변환하였다. 이후 9개 문항의 점수를 합산하여 최소 0점에서 최대 27점까지 산출하였고, 총점이 높을수록 우울 수준이 높은 것으로 해석하였다. 본 연구에서 사용한 우울 척도의 신뢰도는 Cronbach’s α 값이 .872로 나타나 높은 내적 일관성을 보였다.

본 연구에서 사용한 데이터는 ‘2022 청년 삶 실태조사’의 ‘건강’ 영역에서, 청년의 약물 사용 경험을 파악하기 위해 수집되었다(정세정 외, 2022). 약물 사용 경험 빈도를 측정하기 위해 총 3문항으로 구성되어 있으며, (비교적 쉽게 구입할 수 있는) 약물 사용 경험은 지난 1년간 ‘수면제’, ‘신경안정제’, ‘각성제’ 등 약물을 사용한 경험 여부를 묻는 문항을 통해 측정되었다. 응답은 ① 있다 ② 없다 두 가지로 구성되었으며, 분석을 위해 ① 있다를 1점, ② 없음을 0점으로 더미 변환하였다. 이후 세 가지 약물 사용 경험을 합산하여, 최소 0점에서 최대 3점까지의 임의적 약물 사용 경험 변수를 재구성하였으며, 점수가 높을수록 약물 사용 경험이 많은 것으로 해석하였다.

본 연구에서는 선행연구(유창민, 2022; 정병삼, 2023; 지민영 외, 2023)를 바탕으로 청년 근로자의 위험한 근로환경 경험 빈도가 우울 수준과의 관계에서 영향을 미칠 수 있는 요인을 통제변수로 선정하였다. 성별은 여성(0), 남성(1)로 이분형 변수로 코딩하였으며, 연령은 ‘2022 청년 삶 실태조사’ 보고서(정세정 외, 2022)를 참고하여 ‘19세∼24세’, ‘25세∼29세’, ‘30세∼34세’로 범주화하였다. 학력은 고등학교 졸업 이하(0), 전문대 재학 이상(1)으로 이분화하여 코딩하였다. 거주지역은 비수도권(0)과 수도권(1)으로, 가구 유형은 다인가구(0)와 1인가구(1)로 코딩하였다. 근로 여부는 ‘지난주에 수입을 목적으로 1시간 이상 일하셨습니까?’라는 질문에 대한 답변을 바탕으로 아니오(0), 예(1)로 구분하였다. 소득의 경우 청년 개인의 총소득 값을 그대로 사용하였으며, 종사상 지위는 상용직 외(0)와 상용직(1)으로 이분화하였다. 배우자 유무는 없음(0)과 있음(1)으로 코딩하였고, 주관적 건강 상태는 ‘매우 좋음’(1)부터 ‘매우 나쁨’(5)까지의 5점 리커트 척도를 활용하여 연속형 변수로 사용하였다.

5) 자료 분석방법

본 연구에서는 Baron과 Kenny(1986)의 조절효과 검증 방법에 따라 위계적 회귀분석을 사용하였으며, 구체적인 분석 절차는 다음과 같다. 첫째, 연구 대상자의 인구사회학적 특성과 주요 변수의 특징을 확인하기 위해 빈도분석과 기술통계분석을 실시하였다. 둘째, 본 연구에서 사용한 척도의 신뢰도를 검증하기 위해 Cronbach’s alpha 계수를 확인하였다. 셋째, 위험한 근로환경 경험 빈도가 우울 수준에 미치는 영향을 분석하기 위해 평균중심화(mean centering) 작업을 수행한 후 회귀분석을 진행하였다. 넷째, 주요 변수 간 관계를 파악하기 위해 Peason 상관관계 분석을 시행하였고, 다중공선성 여부를 확인하기 위해 분산팽창지수(Variance inflation factor, 이하 VIF)를 확인하였다. 마지막으로, Baron과 Kenny(1986)의 위계적 회귀분석을 통한 조절효과 검증과 SPSS PROCESS macro V.4.2의 model 1을 사용하여 조절효과를 검증하였으며, 기울기 분석을 통한 약물사용 경험에 따른 조절효과를 시각화하였다.

4. 연구 결과

1) 연구 참여자의 일반적인 특성

연구 참여자인 청년 근로자의 일반적 특성은 <표 1>에 요약되어 있다. 인구 사회학적 특성을 보면, 청년 근로자 총 10,549명 중 여성은 5,700명(54.0%), 남성은 4,849명(46.0%)을 차지했다. 연령대별로는 19세∼24세가 3,856명(36.6%), 25세∼29세가 3,858명(36.6%), 30세∼34세가 2,835명(26.9%)으로 나타났다. 학력 수준은 고졸 이하가 1,724명(16.3%), 전문대 이상이 8,825명(83.7%) 나타나, 전반적으로 높은 학력 분포를 확인하였다. 거주지역은 비수도권 거주자는 6,845명(64.9%)으로 수도권 거주자 3,704명(35.1%)보다 많았다. 가구유형으로는 다인 가구 6,311명(59.8%), 1인 가구 4,238명(40.2%)으로 나타나 다인 가구 비율이 더 높았다. 근로 여부에서는 9,453명(89.6%)이 현재 근로 중으로 응답하여 대다수를 차지했고, 이들의 총소득은 0원에서 3,500만 원 사이였으며 평균 소득은 255만 원(SD=1687.63)으로 나타났다. 종사상 지위를 보면 상용직 근로자가 7,455명(70.7%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 배우자 유무에서는 배우자가 없는 청년이 9,331명(88.5%)으로 배우자가 있는 청년 1,218명(11.5%)보다 큰 비중을 차지했다. 청년의 주관적 건강 상태 인식은 ‘매우 나쁨’이라고 응답한 49명(0.5%)을 제외한 대다수 9,787명(92.8%)이 ‘보통 이상’으로 나타났다.

2) 주요 변수 기술통계 분석 결과

본 연구의 주요 변수인 위험한 근로환경 경험 빈도, 우울 수준, 임의적 약물 사용 경험을 살펴본 결과는 <표 2>와 같다. 연구 참여자를 대상으로 위험한 근로환경 경험 빈도를 살펴본 결과, 독립변수인 위험한 근로환경 경험 빈도의 평균은 4.11(SD=4.70)이었으며, 종속변수인 우울 수준의 평균은 2.96(SD=3.88)이었다. 조절변수인 약물 사용 경험 평균은 .059(SD=.318)로 나타났다.

3) 주요 변수 간 상관관계 검토

본 연구에서는 주요 변수 간의 관계와 유의미성 및 방향성을 파악 확인하기 위해 Pearson 상관관계 분석을 수행하였으며, 분석 결과는 <표 3>에 제시하였다. 독립변수인 위험한 근로환경 경험 빈도와 종속변수인 우울 수준(r=.333, p<.01)은 정적 상관 관계가 나타나, 위험한 근로환경 경험 빈도가 증가할수록 우울 수준도 함께 증가하는 경향이 있음을 확인하였다. 조절변수인 임의적 약물 사용 경험은 우울 수준(r=.272, p<.01)과 정적 상관관계를 보이고 있는데 이는 약물 사용 경험이 많을수록 우울 수준이 높아지고, 약물 사용 경험이 적을수록 우울 수준이 낮아지는 경향이 있음을 확인하였다. 또한 분석 결과를 검토하기 전에 다중공선성 여부를 확인하기 위해 VIF 값을 점검하였고, 모든 VIF 값이 5를 넘지 않아(백영민, 2015) 다중공선성 문제가 없음을 확인하였다.

4) 위험한 근로환경 경험 빈도와 우울 수준 관계에서 임의적 약물 사용 경험의 조절효과 검증

본 연구에서 위험한 근로환경 경험 빈도와 우울 수준 간 관계에서 임의적 약물 사용 경험의 조절효과를 검증하기 위해 Baron과 Kenny(1986)의 위계적 회귀분석을 실시하였다. Durbin-Watson 통계량은 1.961로 2에 근사한 값을 보여 잔차의 독립성 가정이 충족되는 것으로 평가되었다. 분석 결과는 <표 4>에 제시되어 있으며, 주요 결과는 다음과 같다.

Model 1단계에서는 성별, 연령 등 주요 변수를 통제한 상태에서, 위험한 근로환경 경험 빈도가 청년 근로자의 우울 수준에 미치는 영향을 분석하였다. Model 1의 적합도 F값은 282.684(p<.001)로 유의하게 나타났으며, 모형의 설명력을 의미하는 R²은 .228(22.8%, p<.001)로 확인되었다. 독립변수인 위험한 근로환경 경험 빈도(B=.275, p<.001)는 우울 수준에 정적 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 이는 위험한 근로환경 경험 빈도가 많을수록 우울 수준이 증가할 수 있음을 시사한다. Model 2에서는 조절변수인 임의적 약물 사용 경험을 추가하였다. F값은 313.110(p<.001)로 유의하였고, R²은 .263(26.3%, p<.001)로 나타나 설명력이 3.5% 증가하였다. 조절변수인 임의적 약물 사용 경험(B=.191, p<.001)은 우울 수준에 정적 영향을 미치는 것으로 나타나, 유사조절변수로 작용함을 확인하였다. 마지막으로, Model 3에서는 독립변수와 조절변수를 곱한 상호작용항을 추가하여 분석을 진행하였다. F값은 290.362(p<.001)로 유의하였고, R²은 .264(26.4%, p<.001)으로, 설명력이 0.1% 증가하였다. 또한 상호작용항의 회귀계수(B=.033, p<.001)는 유의미하게 나타나, 임의적 약물사용 경험이 위험한 근로환경 경험 빈도와 우울 수준 간의 관계를 강화하는 조절효과가 있음을 확인하였다.

또한, Model 1에서는 여성일수록(β=-.041, p<.001), 수도권 거주자일수록(β=.051, p<.001), 1인 가구일수록(β=.019, p<.001), 총소득이 낮을수록(β=-.057, p<.001), 주간적 건강상태 인식이 안 좋을수록(β=0.330, p<.001) 우울 수준이 증가하는 것으로 나타났다. Model 2와 3에서는 1인 가구가 우울 수준에 유의미한 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다.

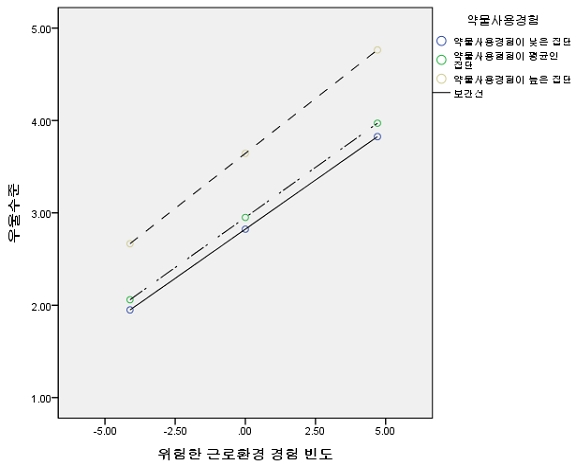

추가 분석으로, 본 연구에서는 약물 사용 경험의 조절효과를 구체적으로 검토하기 위해 process macro V4.2를 활용하여 단순 기울기 분석을 진행하였으며, 그 결과는 <그림 2>에 제시하였다. 또한, 약물 사용 경험의 평균값과 평균±1SD 값을 기준으로, 임의적 약물 사용 경험 빈도에 따라 위험한 근로환경 경험 빈도가 우울 수준에 미치는 차이를 확인하고, 그 차이가 통계적으로 유의미한지 분석하였다. 각 단순 기울기의 통계적 유의미성 분석 결과는 <표 5>와 같다. 분석 결과, 약물 사용 경험이 높은 집단에서는 위험한 근로환경 경험 빈도가 우울 수준에 미치는 영향이 평균 집단에 비해 크게 나타났고, 약물 사용 경험이 낮은 집단에서는 평균 집단에 비해 그 영향이 적게 나타났다. 이는 약물 사용 경험의 빈도에 따라 위험한 근로환경 경험 빈도가 우울 수준에 미치는 영향이 달라짐을 보여주며, 약물 사용 경험이 이 관계를 조절함을 의미한다. 이는 청년 근로자의 위험한 근로환경 경험이 우울 수준을 높이는 데 있어, 임의적 약물 사용 경험 빈도가 영향을 더욱 강화할 수 있음을 시사한다. 이러한 결과는 청년 근로자들의 정신건강을 효과적으로 지원하기 위해 근로환경 개선과 약물 사용에 대한 통합적 접근이 필요함을 보여준다.

5. 논의 및 결론

본 연구는 청년 근로자의 위험한 근로환경 경험 빈도가 우울 수준에 미치는지 영향을 살펴보고, 임의적 약물 사용 경험 빈도가 이 관계를 조절하는지분석하는 것을 목적으로 연구하였다.

주요 연구의 분석 결과는 다음과 같다. 첫째, ‘청년 근로자의 위험한 근로환경 경험 빈도는 우울 수준에 영향을 미치는가?’라는 가설은 연구 결과에 따라 지지되었다. 연구 결과에 따르면 청년의 위험한 근로환경 경험 빈도는 우울 수준에 유의미한 상관관계와 정(+)적 관계가 있는 것으로 나타났다. 이는 열악한 근로환경 경험 빈도가 우울 수준에 영향을 미친다는 선행연구(이주희, 김명희, 2015; 정연, 김수정, 2021; 지민영 외, 2023) 결과들과 일치한다. 사회초년생으로 직장생활을 시작하는 청년들이 위험한 근로환경에 자주 노출될 경우, 안정적인 직장생활을 지속할 기회가 줄어들고, 건강한 성인기를 위한 출발 과정에서 부정적인 영향을 미칠 가능성이 크다(김지원, 조은성, 2024). 이러한 문제는 부모로부터의 독립, 결혼, 주거 구입(김문길, 이주미, 2017; Arnett, 2000)과 같은 청년기의 주요 과업을 지연시키거나 방해할 수 있으며, 안정적인 삶의 기틀을 약화시켜 우울, 자살과 같은 정신건강 문제를 유발하는 요인으로 작용할 수 있다. 따라서 사회초년생인 청년이 노동시장에서 위험한 근로환경 경험을 감소시키기 위한 정책적 대응이 우선시 되어야 한다.

이러한 문제를 해결하기 위한 캐나다는 공공기관과 민간기관의 협력을 통해 2014년부터 40개 사업장을 대상으로 국가 정신보건위원회(Mental Health Commission of Canada, MHCC)를 통해 근로자의 정신건강과 웰빙을 위한 사업장 표준을 발표하여 안전한 근무 환경을 조성할 것을 권고하고 있다(MHCC, 2017; OECD, 2021). 이를 통해 근로자의 심리사회적 위험성 평가, 건강한 직장 문화 조성, 정신건강 관련 리더십 평가 등을 포함하여 시행하고 있다. 또한, 일본은 2014년 과로사 등 방지대책추진법을 제정하여 과로사 예방을 국가의 책임으로 명시하고, 근로자의 건강 보호와 일·생활 균형을 위한 규제를 강화하고 있다(박선영, 2017). 이러한 해외사례는 우리나라에서도 청년 근로자의 위험한 근로환경 경험 빈도를 줄이기 위해 사업장에서 근로자의 심리적 위험을 평가하고, 안전한 근무 환경을 조성할 체계를 강화할 필요가 있음을 시사한다. 이를 통해 기업이 근로자의 신체 및 정신건강을 보호하는 책임을 강화하고, 청년들이 안전하고 쾌적한 환경에서 근무할 수 있도록 하는 것이 중요하다.

둘째, ‘청년 근로자의 위험한 근로환경 빈도와 우울 수준 관계에 임의적 약물 사용 경험은 어떠한 조절효과를 가지는가?’라는 가설은 분석 결과에 의해지지되었다. 분석 결과에 따르면, 약물 사용 경험이 위험한 근로환경 경험과 우울 수준 간의 관계에 유의미하게 조절효과를 가지는 것으로 나타났다. 특히, 약물 사용 경험 빈도가 많은 청년일수록 위험한 근로환경 경험이 우울 수준에 미치는 영향이 더 강하게 나타났다. 이는 비교적 쉽게 구입하고 임의적으로 사용하는 약물이 위험한 근로환경 경험과 우울 수준 간의 관계에서 조절효과를 가진다는 새로운 발견이라는 점에서 의의가 있다. 또한, 청년의 정신건강 문제 및 우울 문제를 예방하기 위해서는 위험한 근로환경 경험을 줄이는 것과 더불어 임의적 약물 사용 빈도를 줄이는 것이 중요함을 의미한다.

우리나라에서는 사소한 증상에도 약물에 지나치게 큰 기대를 걸고 바로 약물을 사용하는 사람들이 많다(조태현, 남철현, 2000). 청년들 또한 이러한 환경 속에서 약물을 남용하거나 혼용, 습관적으로 사용하게 될 위험이 크다. 이는 약물 의존 등으로 연결될 수 있는 고리로 작용할 수 있으며, 실제로 청년세대에서 약물 사용이 증가하고 있다(정세정 외, 2022). 이러한 현상은 청년의 신체적·정신건강에 아주 큰 저해 요인으로 작용하기에, 약물 사용에 대한 예방적 접근이 시급하다.

현재 우리나라는 국가적 차원에서 약물 사용 및 남용 예방을 위한 체계적인 교육과 프로그램 정책이 미비한 상황이다. 이에 따라, 약물 사용 및 남용을 줄이기 위해 청소년기부터 가정, 학교, 지역사회 등에서 약물 사용의 위험성과 정신건강 관리 방법이 통합적으로 교육하는 체계가 필요하다. 이러한 교육은 청년들이 약물 사용의 위험성을 이해하고, 이를 예방하며, 올바른 선택을 할 수 있도록 돕는 데 초점을 두어야 한다. 또한, 성인 근로자를 위한 직장 내 스트레스 및 정신건강, 약물 사용 교육 등의 시스템 구축을 통해 청년들이 약물에 의존하지 않고도 건강하게 스트레스를 해소할 수 있는 대안적 지원체계를 구축해야 한다. 한 예로 일본은 산업안전보건법 개정을 통해 2015년부터 ‘스트레스 체크 제도’를 법제화하여 근로자 50인 이상의 사업장에서 연 1회 이상 근로자의 스트레스 수준을 평가하도록 의무화하고 있다(박선영, 2017). 이를 통해, 고위험군으로 확인된 근로자에게는 상담, 치료 등의 전문적인 서비스를 제공하고, 사업장은 검사 결과를 바탕으로 근로환경 개선 등의 후속 조치를 시행할 수 있도록 권고하고 있다(박선영, 2017). 이러한 사례는 청년 근로자들이 직장에서 체계적인 스트레스 관리와 정신건강 지원을 받을 수 있는 환경 조성의 중요성을 시사한다. 또한, 약물 사용과 정신건강 문제에 대한 사회적 인식을 개선하도록 캠페인 및 공익광고 등을 활용하여, 청년들이 문제를 숨기거나 약물에 의존하지 않고 적절한 지원을 받을 수 있는 사회적 분위기를 조성하는 것이 중요하다. 정신건강 문제에 전문적 도움 추구가 지연될 경우, 향후 약물에 대한 반응 저하, 재발 증가, 증상 관리 어려움 등 다양한 부정적 결과가 초래될 수 있다(Landry et al., 2023). 따라서 약물 사용 문제로 어려움을 겪는 청년들이 스스로 전문적 도움을 청할 수 있도록 정신건강복지센터와 중독관리통합지원센터 등의 지원 서비스의 접근성을 확대하고, 지원체계를 강화해야 한다.

마지막으로, 이미 누적된 위험한 근로환경 경험으로 인해 우울 수준이 높고 정신건강에 어려움이 있는 청년 근로자들에게는 맞춤형 개입과 회복 지원 프로그램이 절실히 필요하다. 이러한 지원은 단순히 증상 완화에 그치지 않고, 전반적인 회복을 돕는 통합적 접근이 요구된다. 이를 위해 기업과 지역사회 간의 포괄적 연계 지원체계를 구축하는 것이 중요하다. 예를 들어, 직장 내 정신건강 선별검사를 진행하여 근로자들이 즉각적인 심리적 지원을 받을 수 있도록 하고, 이를 지역사회 정신건강복지센터와 중독관리통합지원센터와 연계해 장기적인 회복 프로그램을 제공하는 다층적 시스템을 마련해야 한다.

또한, 정신건강 회복이 장기적 과정임을 고려하여 지속적인 모니터링과 추후 지원을 위한 네트워크 체계 구축도 필요하다. 초기 지원 후 청년들의 정신건강 상태를 주기적으로 점검하고, 필요시 재개입할 수 있는 체계를 구축함으로써 재발 방지를 도모하고 회복의 연속성을 확보해야 한다. 예를 들어, 청년들이 직장이나 지역사회에서 자신의 정신건강 상태를 주기적으로 확인하고, 필요시 재활 프로그램이나 치료 서비스를 지속적으로 이용할 수 있도록 기반을 마련하는 것이 중요하다.

그러기 위해서는 청년들의 정신건강의학과 치료비 지원 확대가 중요하다. 현재 일부 청년들은 경제적 부담으로 인해 필요한 정신건강 서비스를 제때 이용하지 못하는 경우가 많다(이승덕, 2024). 이를 해결하기 위해, 보건복지부는 정신건강 문제로 어려움을 겪는 청년들을 대상으로 정신건강의학과 치료비 지원 제도를 운영하며(보건복지부, 2024), 청년들이 보다 쉽게 정신건강 서비스에 접근할 수 있도록 돕고 있다. 그러나 예산이 조기 소진될 경우 지속적인 치료가 어려워지는 문제가 발생할 수 있다. 이에 향후에는 지원 제도를 더욱 확대하고, 청년층을 위한 정신건강 치료비 지원 예산을 확대하여 경제적 부담 없이 필요한 치료와 상담을 받을 수 있는 환경을 조성해야 한다. 특히, 다양한 매체 활용을 통해 이와 같은 지원 제도를 적극적으로 홍보함으로써, 정신건강에 어려움을 경험하고 있는 청년들이 보다쉽게 접근할 수 있도록 해야 한다.

본 연구는 청년 근로자의 위험한 근로환경 경험 빈도가 우울 수준에 미치는 영향을 분석하고, 임의적 약물 사용 경험 빈도의 조절효과를 검증하는 데 있어 의미 있는 결과를 도출하였으나, 몇 가지 한계점이 존재한다. 본 연구에서 사용한 ‘2022 청년 삶 실태조사’는 단면적 연구 디자인으로 인해 변수들 간의 인과관계를 명확하게 규명하는데 한계가 있었다. 횡단연구는 변수 간 상관관계를 파악하는 데 유용하지만, 인과성을 확인하기 위해서는 시간에 따른 변화와 영향을 고려할 수 있는 종단적 연구도 필요하다. 또한, 본 연구에서는 약물 사용 경험을 포괄적으로 다루어 전반적인 경향을 분석하였으나, 2차 데이터 문항을 활용하여 최근 1년 내 약물 사용 경험만을 측정했다는 한계가 있다. 이로 인해 약물 사용의 세부적 빈도, 사용 강도, 구체적인 사용 패턴 등을 충분히 반영하지 못한 한계가 있다. 약물 사용이 정신건강에 미치는 영향은 사용 빈도와 강도에 따라 달라질 수 있으므로, 후속 연구에서는 구체적인 약물 사용 패턴과 처방 여부 등을 포함한 관련 질문 문항의 구조를 다양화하여 연구의 정확성과 심층성을 높일 필요가 있다. 이를 통해 약물 사용과 관련된 다양한 맥락과 요인을 더욱 명확히 파악할 수 있을 것이다. 다음의 한계점에도 불구하고 본 연구는 청년 근로자의 위험한 근로환경 경험 빈도가 우울 수준과 정신건강에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고, 임의적 약물 사용 경험이 청년 근로자의 위험한 근로환경 경험과 우울 수준 간의 관계에서 조절역할을 한다는 점을 규명했다는 점에서 중요한 의의를 가진다. 특히, 비교적 쉽게 구할 수 있는 약물의 임의적 사용 경험을 조절변수로 설정하여 분석한 연구가 미비하다는 점에서 본 연구는 새로운 시각을 제시하고 있다. 이를 통해 청년 근로자의 정신건강 문제를 보다 깊이 이해하고, 향후 정책적 개입 방안을 모색할 수 있는 기초자료를 제공했다는 점에서 학문적·실무적 기여를 하였다. 앞으로도 청년들이 건강하고 안전한 근로환경에서 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 연구가 이어지길 기대한다.

References

- 강순희 (2016). 취업청년의 초기 일자리 변동과 고용안정성. <한국청소년연구>, 27(4), 5-29.

- 건강보험심사평가원 (2022.06.24). 최근 5년(2017∼2021년) 우울증과 불안장애 진료현황 분석. 보도자료. https://www.hira.or.kr/bbsDummy.do?pgmid=HIRAA020041000100&brdScnBltNo=4&brdBltNo=10627

- 고용노동부 (2024.08.05). 플랫폼종사자 88.3명으로 전년 대비 11.1% 증가. 보도자료. https://www.moel.go.kr/skin/doc.html?fn=2024080513403245c08f73c8cc443ba52a6799596a2ae6.hwpx&rs=/viewer/ENEWS/2024/

- 곽소영 (2022.10.19). 야간노동·안전장치 미비·말뿐인 2인 1조 ⋯ SPC 빵공장은 직원 지킬 의지 없었다. 서울EN [On-line], Available: https://en.seoul.co.kr/news/society/2022/10/19/20221019500210

- 김문길·이주미 (2017). 청년 고용 및 빈곤의 국제적 조망과 시사점. <보건복지포럼>, 244, 20-37.

- 김민표 (2024.09.22). 내일 빠따 열두 대야.. 직장 내 괴롭힘 못 견딘 청년 죽음. SBS 뉴스 [On-line], Available: https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007808243

- 김성훈 (2024.09.18). 그냥 떠나렵니다... 꿈의 직장 포기하는 청년 공무원. 뉴스클레임 [On-line], Available: https://www.newsclaim.co.kr/news/articleView.html?idxno=3035300

- 김재희·박은규 (2016). 청년의 성인초기 발달과업 성취유형이 사회적 고립감에 미치는 영향. <한국청소년연구>, 27(3), 257-284.

- 김정은·박정윤·문의정 (2019). 청년기 발달과업 달성이 청년 웰빙에 미치는 영향. <한국가족복지학>, 24(2), 171-193.

- 김준호·장세진 (2012). 근로환경에 따른 직무스트레스 수준과 건강이상과의 관련성. <보건과 사회과학>, 31(1), 5-24.

- 김지경·이윤주·이민정 (2018). 20대 청년 심리·정서 문제 및 대응방안 연구. <한국청소년정책연구원 연구보고서>, (12), 1-397.

- 김지원·조은성 (2024). 청년의 위험한 근로환경 경험이 우울 수준에 미치는 영향: 사회적 관계 조절효과. <사회과학연구>, 35(4), 47-68.

- 남춘호·유승환 (2021). 텍스트마이닝을 활용한 한국 언론의 청년담론 및 청년개념 분석. <지역사회연구>, 237-266.

- 박선영 (2017). 일본에서의 과로사 등 방지대책의 전개와 시사점. <노동정책연구>, 17(3), 155-186.

- 백영민 (2015). <R을 이용한 사회과학 데이터분석>. 서울: 커뮤니케이션북스.

- 변금선 (2013). 청소년기 빈곤이 청년기 노동시장 성취에 미치는 영향에 대한 연구. <사회복지정책>, 40(4), 345-373.

- 보건복지부 (2024). <2024 정신건강사업안내>. 세종: 보건복지부.

- 보건복지부, 국립정신건강센터 (2021). <2021년 정신건강 실태조사 보고서>. 서울: 국립정신건강센터.

- 보건복지부, 한국생명존중희망재단 (2023). <2023 자살예방백서>. 세종: 보건복지부.

- 송혜미 (2021.05.14). 업무 스트레스로 마음의 병 생긴 청년들 4년 새 산재 7배 늘어. 동아일보 [On-line], Available: https://www.donga.com/news/Society/article/all/20210514/106924138/1

- 신영철 (2020). 직무 스트레스와 우울증. <신경정신의학>, 59(2), 88-97.

- 신현주·박성수 (2015). 대학생의 약물남용 실태와 인식에 관한 연구. <한국경찰학회보>, 17(6), 183-206.

- 유창민 (2022). 청년층의 다양한 우울 변화유형 확인. <사회과학연구>, 33(4), 3-20.

- 이경아·홍명기·황의갑 (2020). 성인들의 약물사용에 영향을 미치는 요인에 대한 연구: 사회학습이론, 자기통제이론, 일반긴장이론의 경합. <한국범죄학>, 14(1), 77-100.

- 이복자·장용수·강구현·옥택근·조규종·서정열·박승민·이성곤·성민국·김우준 (2013). 일반의약품과 전문의약품 수면제 중독에서 심전도 QTc 간격의 차이. <대한응급의학회지>, 24(6), 727-732.

- 이승덕 (2024.06.26). 일상생활에 지장있는 자립준비청년 8.3%⋯정신건강 주 원인. 동아일보 [On-line], Available: http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2225654

- 이용호·박로사·김보름 (2023). 청년층의 초기 고용형태에 따른 우울 변화 궤적. <한국사회복지학>, 75(4), 81-106.

- 이주희·김명희 (2015). 일자리에서의 불평등 인식이 정신건강에 미치는 영향: 고용형태를 중심으로. <산업노동연구>, 21(3), 147-180.

- 이채민 (2020.12.10). 공부잘하는 약, 먹어도 될까. HiDoc 뉴스 [On-line], Available: https://news.hidoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=23458

- 이형렬·신용석 (2012). 사회복지전담공무원의 이직의도에 영향을 미치는 요인. <Gri 연구논총>, 14(1), 141-172.

- 이후경·김선재·윤성철·봉수연·안현주·박선영 (2001). 한 중소도시의 청소년 약물사용 실태조사. <신경정신의학>, 40(1), 23-36.

- 이훈구·김인경·박윤창 (2000). 경제불황이 20 대 미취업 실업자에 미치는 심리적 영향. <한국심리학회지: 문화 및 사회문제>, 6(2), 87-101.

- 장세은·윤미은·김진수·김선희·Francisco Eddie·Ramirez·Neil Nedley (2022). 국내외 청년 라이프 스타일과 물질중독의 관련성. <한국콘텐츠학회논문지>, 22(6), 580-695.

- 전경숙 (2021). 청년기본법 제정의 의의와 청년정책의 방향성 고찰. <입법과 정책>, 163(1), 117-146.

- 정병삼 (2023). 코로나19 팬데믹 기간 사회적 지지가 청년의 우울과 사회참여에 미치는 영향의 성차. <여성연구>, 118(3), 5-30.

- 정세정 (2016). 청년근로자의 고용형태, 차별경험과 건강과의 관계에 관한 연구: 주관적 건강과 우울/불안을 중심으로. <한국사회복지학>, 51, 197-224.

- 정세정·류진아·강예은·김성아·함선유·김동진·임덕영·신영규·김문길·이혜정·김기태·김태완·이원진 (2022). <2022년 청년 삶 실태조사>. 세종: 한국보건사회연구원.

- 정연·김수정 (2021). 장시간 근로가 근로자의 우울감 수준에 미치는 영향: 중·고령 임금근로자를 중심으로. <보건사회연구>, 41(1), 160-175.

- 정연순·황기돈·신영규·전예원·양찬주·정근영 (2021). <취업 취약청년 발굴과 고용서비스 연계 해외사례 연구 - EU 회원국을 중심으로>. 충북: 한국고용정보원.

- 정진욱·윤시몬·채수미·최지희 (2014). <약물 및 알코올 중독현황과 대응방안>. 세종: 한국보건사회연구원.

- 조을아·조지현·조경형·심현보 (2020). 일반의약품과 전문의약품 의도적 음독 자살 시도자 특성 분석 연구. <정신신체의학>, 28(2), 116-125.

- 조태현·남철현 (2000). 대입 재수생 및 편입준비생의 약물남용 실태와 이에 영향을 미치는 요인. <보건교육. 건강증진학회지>, 17(2), 57-73.

- 지민영·오승진·김지원 (2023). 청년의 근로 중 부정적 경험이 우울에 미치는 영향: 사회적 지지의 조절효과. <사회복지연구>, 54(3), 167-192.

- 최수찬·이지선·이은혜 (2015). 중소기업 기혼근로자의 직무스트레스와 직장-가정갈등(WFC)이 이직의도에 미치는 영향에 관한 연구. <한국콘텐츠학회논문지>, 15(8), 271-279.

- 통계청 (2024). 2024년 8월 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 결과. [On-line], Available: https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=210&list_no=433307&act=view&mainXml=Y

-

Arain, M., Haque, M., Johal, L., Mathur, P., Nel, W., Rais, A., Sandhu, R., & Sharma, S. (2013). Maturation of the adolescent brain. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 9, 449.

[https://doi.org/10.2147/NDT.S39776]

-

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American psychologist, 55(5), 469.

[https://doi.org/10.1037//0003-066X.55.5.469]

-

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of personality and social psychology, 51(6), 1173.

[https://doi.org/10.1037//0022-3514.51.6.1173]

- Beck, A. T. (1974). The development of depression: A cognitive model. In R. J. Friedman & M. M. Katz (Eds.), The psychology of depression: Contemporary theory and research. John Wiley & Sons.

-

Dalton, D. R., Todor, W. D., Spendolini, M. J., Fielding, G. J., & Porter, L. W. (1980). Organization structure and performance: A critical review. The Academy of Management Review, 5(1), 49-64.

[https://doi.org/10.5465/amr.1980.4288881]

-

Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. American Psychologist, 44(3), 513-524.

[https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.3.513]

- Holmes, J. (1997). OTC contribution to primary care (usage of over the-counter medicines). Chemist & Druggist, 21.

- International Labor Organization (2008). Measurement of decent work, International Labor Organization, Geneva.

- International Labor Organization (2014). World of work report 2014: Developing with jobs, International Labor Organization, Genev.

-

Khantzian, E. J. (1997). The self-medication hypothesis of substance use disorders: A reconsideration and recent applications. Harvard review of psychiatry, 4(5), 231-244.

[https://doi.org/10.3109/10673229709030550]

-

Koob, G. F., & Le Moal, M. (2001). Drug addiction, dysregulation of reward, and allostasis. Neuropsychopharmacology, 24, 97-129.

[https://doi.org/10.1016/S0893-133X(00)00195-0]

-

Landry, H., Kingsbury, M., Hamilton, H. A., & Colman, I. (2023). Psychological distress, non-medical use of prescription medications, and perceived unmet mental health care needs: a cross-sectional study of Ontario students. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 58(10), 1483-1492.

[https://doi.org/10.1007/s00127-023-02450-y]

- Mental Health Commission of Canada [MHCC]. (2017). Case Study Research Project Findings. Ottawa, ON: Mental Health Commission of Canada. [On-line], Available: https://www.mentalhealthcommission.ca/wp-content/uploads/drupal/2017-03/case_study_research_project_findings_2017_eng.pdf

-

Norman, R. M., & Malla, A. K. (2001). Duration of untreated psychosis: a critical examination of the concept and its importance. Psychological medicine, 31(3), 381-400.

[https://doi.org/10.1017/S0033291701003488]

- Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2021). Fitter Minds, Fitter Jobs: From Awareness to Change in Integrated Mental Health, Skills and Work Policies, Mental Health and Work. OECD Publishing, Paris.

-

Penttilä, M., Jääskeläinen, E., Hirvonen, N., Isohanni, M., & Miettunen, J. (2014). Duration of untreated psychosis as predictor of long-term outcome in schizophrenia: systematic review and meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 205(2), 88-94.

[https://doi.org/10.1192/bjp.bp.113.127753]

-

Siegrist, J. (1991). Contributions of sociology to the prediction of heart disease and their implications for public health. The European Journal of Public Health, 1(1), 10-21.

[https://doi.org/10.1093/eurpub/1.1.10]

-

Solomon, R. L., & Corbit, J. D. (1974). An opponent-process theory of motivation: I. Temporal dynamics of affect. Psychological review, 81(2), 119.

[https://doi.org/10.1037/h0036128]

-

Zubin, J., & Spring, B. (1977). Vulnerability: A new view of schizophrenia. Journal of abnormal psychology, 86(2), 103.

[https://doi.org/10.1037/0021-843X.86.2.103]