지역밀착형 사회복지관에 대한 이론 및 실천 연구의 주제범위 문헌고찰

초록

본 연구는 사회복지관의 역할을 문헌 연구를 통해 심층적으로 분석하고, 최근 주목받고 있는 ‘지역밀착형 사회복지관’의 필요성과 그 실천 방안을 모색하였다. 연구자료 데이터베이스와 구글 검색을 통해 2021년부터 2024년까지 발행된 총 12편의 문헌을 선정하여 체계적인 문헌고찰을 실시하였다. 분석 결과, 현대 사회복지 서비스의 접근성과 질이 여전히 불균형하게 분포되어 있고, 특히 사회적 약자에 대한 복지 사각지대의 존재를 문제점으로 제시하였다. 본 연구의 핵심 메시지는 지역밀착형 사회복지관이 클라이언트와의 밀접한 소통을 통해 맞춤형 서비스를 제공하고, 지역 특성(동 단위)에 부합하는 복지 접근을 가능하게 한다는 점이다. 이러한 연구 결과는 세 가지 주요 측면에서 사회복지관의 역할 및 기능 개선에 대한 함의를 제시한다. 첫째, 이론적 측면에서는 지역 기반 서비스 모델이 클라이언트의 참여와 만족도를 높일 수 있는 방법을 제안한다. 둘째, 실천적 측면에서는 지역사회의 요구를 반영한 효과적인 서비스 제공 전략을 모색하며, 주민 참여의 중요성을 강조한다. 셋째, 정책적 측면에서는 정부, 비영리 기관, 지역사회 간의 협력이 필요하다는 점을 부각시킨다.

Abstract

This study conducts an in-depth literature analysis of the role of social welfare centers and explores the necessity for the increasingly recognized “community-based social welfare center” and implementation strategies. A systematic literature review was conducted on 12 articles published between 2021 and 2024, which were selected from several research databases and Google searches. The findings indicate that access to and the quality of contemporary social welfare services are still unevenly distributed, particularly highlighting the existence of welfare blind spots affecting vulnerable populations. The central message of this research is that community-based social welfare centers facilitate customized services through close communication with clients, thereby enabling welfare access that aligns with local characteristics (such as community units). These findings offer implications for improving the roles and functions of social welfare centers from three major aspects. First, the theoretical perspective, it suggests methods for enhancing client participation and satisfaction within community-based service. Second, the practical aspect seeks effective service delivery strategies that reflect community needs, and emphasizes the importance of resident’s participation. Third, the policy standpoint, underscores the necessity for collaboration among government entities, non-profit organizations, and local communities.

Keywords:

Community Welfare, Social Welfare Centers, Community-Based, Customized Welfare Services, Literature Review키워드:

지역사회복지, 사회복지관, 지역밀착형, 맞춤형 복지서비스, 문헌고찰1. 문제제기 및 연구배경

사회복지관은 1906년 원산 인보관운동에서 시작되어 1921년 서울 태화여자관을 기점으로 본격적으로 설치되었으며(남진열, 2003), 현재 전국 481개소의 사회복지관이 운영되고 있다(한국사회복지관협회, 2024). 이들 사회복지관은 지역사회를 기반으로 전문 인력을 통해 주민의 참여와 협력을 이끌어내며, 다양한 복지서비스를 제공하는 중요한 역할을 수행하고 있다. 그러나 2013년 이후 사회복지관의 핵심 기능이 사례관리, 서비스 제공, 지역조직화 사업으로 변화하면서 서비스의 분절화가 우려되고 있는데, 이는 사회복지관이 지역 주민의 복합적 욕구를 신속하게 반영하고 지역 중심의 복지 기관으로서의 역할을 제대로 수행하고 있는지에 대한 의문을 불러일으킨다(강혜규 외, 2023; 양난주, 2015; 정순둘 외, 2017; 한동우, 2013).

특히, 100년 이상의 역사를 가진 사회복지관의 역할은 코로나19 팬데믹이 장기화되면서 상담 및 자원연계 등 복지서비스 제공에 있어 급격한 변화를 겪게 되었는데, 대면 서비스 중심에서 비대면 온라인 서비스 및 찾아가는 개별 집중 서비스로의 전환(강상훈, 백은미, 미세미, 2024)이 이루어지면서, 사회복지관의 기능과 서비스 제공 방식이 재정립될 필요성이 커졌다. 또한 돌봄 공백, 가족 해체 등 다양한 복잡한 사회적 문제들이 발생함에 따라 사회복지관의 탄력적 기능이 요구되었고(서울시복지재단, 2022), 이는 2019년 성북구 네 모녀 사건, 2020년 서초구 방배동 모자 사건 등 고위험 가구 사망 사건의 지속 발생과도 연관되어 있다고 볼 수 있다. 종합해보면, 서울시의 지역밀착형 사회복지관 모델의 시범 운영은 이러한 새로운 사회적 위기와 함께 등장했다고 볼 수 있으며, 이는 사회복지관의 역할 확장을 의미한다.

보건복지부는 2019년 3월 지역사회통합돌봄(커뮤니티케어)을 국정과제로 설정하고, 2026년까지 해당 모델을 전국에 완성하겠다고 발표하였다(보건복지부, 2020). 이는 개인의 욕구에 맞춘 통합적이고 포괄적인 서비스 제공을 목표로 하며, 지역사회 중심의 사회서비스를 강화하려는 의지를 반영한다.

한편, 국내 연구에서는 지역밀착형 사회복지관 모델이 주민 참여를 통해 서비스의 질을 향상시키고, 지역 특성에 맞춘 맞춤형 서비스를 제공하는 데 긍정적인 효과를 미친다는 점이 강조된다. 이와 관련된 연구들을 살펴보면, 강혜규 외(2019)는 주민의 참여가 복지 서비스의 실효성을 높이고 지역사회의 결속력을 강화하는 역할을 한다고 주장한다. 또한, 신원식과 배은영(2010)은 지역 기반의 접근이 복지 사각지대를 줄이는 데 기여할 수 있음을 보여준다.

국외 연구에서도 유사한 논의가 이루어지고 있는데, 미국의 커뮤니티 서비스 모델은 지역 주민의 참여를 통해 서비스의 접근성을 높이고, 복지 서비스의 질을 향상시키는 데 성공적인 사례로 꼽힌다. 예컨대, Kretzmann과 McKnight(1993)는 지역 사회의 자원을 활용하고 주민의 참여를 촉진하는 것이 효과적인 사회복지 서비스 전달에 필수적임을 강조하였는데, 이들은 지역 주민이 자신의 자원을 인식하고 활용함으로써 지역 사회의 문제를 해결할 수 있는 잠재력이 있음을 보여주었다. 특히, 미국의 일부 연구자들은 지역밀착형 사회복지관 모델이 주민의 사회적 자본을 강화하고, 지역 사회의 자원 활용도를 높이는 데 기여한다고 보고하였다. 또한 Putnam(2000)은 사회적 자본이 지역 사회의 연대감을 증진시키고, 공동체의 문제 해결 능력을 향상시킨다고 주장하였는데, 이는 지역밀착형 사회복지관 모델의 중요성을 뒷받침한다.

이러한 연구들은 지역밀착형 사회복지관 모델이 기존의 사회복지관 모델보다 지역 사회 주민의 다양한 심리적, 사회적, 건강적 측면에서 긍정적인 효과를 미친다는 실증적 근거를 제공하고 있다.

이에 본 연구에서는 ‘지역밀착형 사회복지관’ 모델에 주목하고, 이 모델이 한국 사회복지관의 현황과 필요성에 어떻게 기여할 수 있는지를 탐구하고자 한다. 특히, 서울특별시에서 2021년부터 도입된 이 모델에 대한 체계적인 분석은 필수적이며, 현재 다양한 세미나와 포럼에서 사회복지관의 정체성과 역할에 대한 심도 있는 논의가 이루어지고 있으므로, 여러 실천가들의 경험과 성과에 대한 자료를 사회적 맥락에서 면밀히 분석하는 과정은 양질의 서비스를 모색하는 데 중요한 단계가 될 것이다.

정리해보면, 본 연구는 선행 연구들을 바탕으로 지역밀착형 사회복지관 모델의 발전 방향을 제시하고자 현재 발표된 선행 연구와 포럼, 토론회 등에서 수집된 문헌 자료와 실천 사례를 분석하여 문헌고찰을 수행하였다. 이를 통해 사회복지관의 역할이 재정립되고, 지역사회의 복지 서비스가 향상되길 바라며, 이러한 발전은 사회적 연대와 공동체 의식을 강화하는 데 중요한 기초자료가 될 것이다.

2. 이론적 배경

1) 사회복지관의 변화

사회복지관이란 지역사회를 기반으로 일정한 시설과 전문 인력을 갖추고 지역주민의 참여와 협력을 통하여 지역사회의 복지문제를 예방하고 해결하기 위하여 종합적인 서비스를 제공하는 시설을 말한다(보건복지부, 2011). 하지만 1990년대를 지나오면서 장애인복지관, 노인복지관 등 특화된 서비스를 제공하는 기관들이 생겨남으로 인해 사회복지관으로써 정체성이 흔들리게 되었다. 사회복지관은 이러한 상황을 극복하고 고유기능을 강화하고자 1989년 사회복지관의 6대사업을 2004년 5대사업으로, 2012년에는 3대 기능 중심으로 변경하는 노력을 기울여왔다.

특히 3대 기능 중 사례관리 기능(종합적 복지서비스 제공의 목적에 의거)을 앞세워 사회복지관의 정체성 활로를 찾으려 했다(김광병, 2017). 이처럼 사회복지관은 지역사회 속 복지관에 요구되는 역할과 기능, 그에 맞는 조직체계와 프로그램을 정비하면서 지역사회복지의 핵심 주체로써 자리를 잡기 위한 과제를 안게 되었다.

이러한 변화 속에 사회복지관은 급격한 사회제도의 변화와 욕구의 증대라는 양립하기 어려운 사회적 요구들을 동시에 충족시킬 수 있는 민간 복지서비스전달체계로써 급변하는 사회환경에 대처하는 등 중요한 사회적 위상을 정립해왔다(김용민, 2004).

그러나 사회복지관을 둘러싼 현재 사회복지환경의 변화는 지금까지의 사회복지관 조직운영과 프로그램 서비스 제공방식의 변화를 요구하고 있다. 예컨대, 지역주민 욕구와는 무관한 사업기획, 단순 생계지원 서비스, 지역 네트워크 부재, 백화점식 프로그램 운영 등에 초점을 두어왔다는 비판을 받고 있다(김윤재, 금유현, 2013).

또한 복지관의 3대 기능 중 이미 정부의 희망복지지원단이 사례관리기능을 수행하고 있고, 서비스 제공기능의 경우에도 각각의 단종 복지관에서 역할을 수행하고 있어, 전통적 사회복지관의 기능적 정체성이 점차 상실되고 있는 상황이다(양난주, 2015).

사회복지관이 이러한 비판에 효과적으로 부응하기 위해서는 기관 특성에 적합한 역할과 기능을 명확히 하고 민간영역의 핵심 복지기관으로써 새로운 과제를 인식이 필요하다. 끝으로 여러 환경변화에 대응하기 위한 사회복지관의 많은 노력들이 있었음에도 불구하고 아직까지 사회복지관의 정체성이 구체화되었다고 보기는 어렵다. 이에 위와 같은 문제의식을 기반으로 사회복지관의 역할을 모색해보고자 한다.

2) 지역밀착형 사회복지관 모델의 개념

지역밀착형 사회복지관이란 2015년부터 사회복지관 내부에서 이어져온, 동(洞) 중심실천사례를 기반으로 2021년부터 서울시가 지원하여 시작한 사업의 명칭이다(서울시복지재단, 2021). 또한 기존 복지관의 3대 기능인 사례관리, 지역조직화, 서비스제공에서 확장하여 지역사회로 나가서 주민과의 협력을 통해 복지문제를 해결하려고 하는 지역복지 중심기관을 의미한다(한진, 2023).

다시 말해 동 또는 지리적 지역을 기반으로 주민중심, 주민주도의 복지사업을 추진함으로써 사각지대 주민을 발굴, 지원하고 지역복지 문제해결을 통해 궁극적으로 지역사회통합돌봄 체계를 구축하고자 하는 것이다(서울시복지재단, 2021).

이처럼 사회복지관의 지역밀착형 모델이 지역사회통합돌봄 체계를 구축하는 것을 목표로 한다는 것은 사회복지관이 ‘돌봄’을 생산해 내야함을 뜻하며, 이는 기존 지역차원에서의 돌봄 주체가 동 행정복지센터나 복지관이었다면 사업추진 과정을 통해 서비스 이용자, 지역사회까지 돌봄 주체자 역할이 확장되어야 함을 의미한다(정영규, 2023).

실천적 관점에서 살펴보면, 동 단위에 거점공간을 마련해 사회복지사와 주민들이 직접 만나고 쉽게 접근할 수 있는 환경을 만들어 지리적 접근성이 낮았던 지역에 대한 돌봄 공백을 해소할 수 있다는 점과 주민들에게 동(洞)은 실질적으로 마을의 단위로 인식되기 때문에 동을 중심으로 한 마을관계망 형성이 용이하다는 장점이 있다(안기덕, 이세형, 2024).

이처럼 형식적인 사례관리에서 벗어나 도움이 필요한 주민들에게 실질적으로 도움이 되는 서비스를 제공하고 행정절차 간소화 및 서비스 중심의 기록을 통해 본연의 복지서비스 제공을 확대해 클라이언트의 복지향상에 기여한다는 측면에서 지역밀착형 사회복지관 모델이 사회복지 현장에서 필수과제로 대두되고 있다.

이를 정리해보면, 지역밀착형 사회복지관 모델은 ‘국가의 복지제도 확대와 국민의 복지의식 증진 등 복지환경의 변화에 맞춰 찾아가는 서비스를 제공할 수 있도록 사회복지관의 환경, 사업을 변화하여 사례관리, 서비스제공, 지역조직화사업을 동 단위로 통합적으로 실천하는 사회복지관’으로 정의할 수 있다(복지동행, 2022).

3) 사회복지관 연구 동향

사회복지관은 전통적으로 시대적 변화에 민감하게 대응하여, 사회적 취약계층을 우선적으로 지원하는 사업을 수행한다(안기덕, 이세형, 2024). 그러나 지역사회복지관은 개인이나 집단 그리고 지역사회의 문제점을 해결하고 욕구를 충족시키는 전통적 역할을 수행하는 부분에 중점을 두었지만, 2000년대 이후에는 다양한 사회서비스와 관련된 제도들과 관련 법안들이 만들어지고 시장화와 민영화 등으로 사회서비스 영역이 확대됨에 따라 경쟁이 생기면서 사회복지관의 기능변화를 요구받고 있다(박애선, 2016).

한편 사회복지관 역할에 대한 기존 연구들은 크게 두 방향으로 구분되는데, 하나는 사회복지 네트워크의 조정자이자 사례관리의 중심이 되어야 한다는 것이고, 또 다른 방향은 사회복지관이 최대한의 자율성을 가지고 주민조직, 다양한 결사체들과 지역 거버넌스를 높이는 지역사회 실천단위가 되어야 한다는 것이다(양난주, 2015).

선행연구를 살펴보면 사회복지관은 지역사회 문제 예방과 해결을 위해 지역조직화사업을 중점적으로 활동하는 기관(신명호, 2012; 전광현, 2004)이며, 지역사회복지서비스의 통합적인 제공을 위한 조정자 역할을 담당하는 곳을 사회복지관이라고 정의했다(조현순, 2006). 그리고 네트워크 측면에서는 사회문제에 적절히 대응하지 못하는 기존 사회복지 공급 체계를 비판하고, 지역 구성원이 주체가 되어 지역사회 자원을 활용해 변화를 도모하는 접근을 제안하고 있다(김용득, 2018; 김형용, 2013; 윤희숙, 김세림, 2016; 한동우, 2013).

하지만 사회복지관의 정체성의 혼란이나 모순을 어떻게 극복할 것인지를 주제로 한 연구는 활발하게 이루어지지 않았는데, 한국사회복지관협회의 2010년 ‘사회복지관기능정립 연구사업’에서 기능정립 방안으로 마련한 결과가 2012년 「사회복지사업법 시행규칙」 개정에서 복지관의 사업을 기존 5대 사업에서 3대 기능으로 바꾸는 것이었다(김영종, 2015). 하지만 사회복지관은 단순변환만 있을 뿐 종사자의 전문성 강화를 비롯한 새로운 시도 등이 발생되는 근본적인 변화는 일어나지 않고 있는 실정이다(권오균, 조당호, 2013).

그러나 2015년 이후 동(洞)중심 실천에 기초한 사회복지관 개편이 실시됨에 따라 지역 및 기관특성을 반영한 지역밀착형 복지관 모델을 적용한 복지관이 점차 확대되기 시작했고, 이와 관련된 연구들이 논의되기 시작했다. 중점적으로 논의된 부분은 복지관의 3대 기능의 한계를 벗어나 지역사회 주민과 협력을 통해 복지문제를 해결하고자 하는 지역복지 중심기관으로의 변화였다(서울특별시, 2021).

기존 복지관은 주변의 여러 동(洞)을 관할하고 있고, 복지관을 방문한 이용자를 중심으로 프로그램이 운영되기 때문에 소규모 단위의 관계망들이 지속되는데 한계가 존재한다. 하지만 지역밀착형 사회복지관은 주민들의 생활권인 동을 중심으로 구성되어 있기에 접근성이 높고, 지속적으로 상호작용이 가능해 돌봄 사각지대가 발생하지 않는다. 즉, 주민들이 동을 중심으로 모이고 소통하며, 자신들이 경험하는 동 단위 의제를 발굴하고 문제를 함께 해결하고자 하는 주도적 활동이다(안기덕, 이세형, 2024).

따라서 지역밀착형 사회복지관의 지역사회 내 역할은 중요하며, 기존 복지관의 운영 방식에서 벗어나 동(洞) 중심의 체계적 서비스 지원을 통해 위기가구 발굴 및 사각지대 발생을 예방하고, 취약계층의 서비스접근성을 높일 수 있는 관련 연구들이 지속적으로 이루어져야 한다.

3. 연구방법

본 연구는 사회복지관의 서비스 형태 변화에 대한 최근 논의를 심층적으로 분석하기 위해 문헌고찰 방법을 채택하였다. 문헌고찰은 폭넓은 자료 수집을 가능하게 하며, 특히 다양하고 유의미한 자료들을 확보할 수 있는 장점이 있다. 이를 통해 기존의 사회복지 서비스 및 모델에 대한 연구 결과를 포괄적으로 탐색할 수 있으며, 연구의 기초 자료를 확실히 확보하는 데 기여한다. 특히, 지역밀착형 사회복지관 모델의 개념은 아직 제도적으로 명확하게 정의되거나 전국적으로 확대되지 않은 상태이므로, 해당 분야에 대한 기존 문헌은 상대적으로 부족하다. 이러한 배경 하에 본 연구를 통해 유사 개념들을 분석하고, 이를 바탕으로 엄격한 검토와 반복 가능한 연구를 통해 신뢰성 있는 결과를 도출할 수 있다(Efron & Ravid, 2020). 이는 문헌고찰이 단순히 자료를 수집하는 것을 넘어, 각 문헌의 질을 평가하고 심도 있는 분석을 가능하게 함으로써 연구의 신뢰도를 높이는 데 중요한 역할을 한다.

본 연구에서는 문헌고찰 중에서도 주제범위 문헌고찰을 연구방법으로 선택하였다. 주제범위 문헌고찰은 스코핑리뷰(Scoping review)를 한국어로 번역한 것(배정희, 변금선, 유민상, 2023)으로 어떤 한 분야의 지식을 통합하고 연구간 지식의 격차를 확인 할 수 있는 유용한 방법이다(Pham et al., 2014). 주제범위 문헌고찰은 연구 영역에서 주요 개념과 특성을 탐색하여 지식의 격차를 파악하는 것을 목표로 한다(Munn et al., 2018). 이로 인해 관련 개념의 연구 경향과 핵심 유형을 신속하게 발견할 수 있는 이점이 있으며, 이러한 접근 방식은 사회복지관 서비스의 효율성과 효과성을 향상시킬 것이다.

1) 연구방향

본 연구는 주제범위 문헌고찰의 방식을 활용하여 분석하고자 한다. 주제범위 문헌고찰은 총 5단계로 진행되며, 연구 질문을 설정(연구 질문 도출)하고 연구 질문 및 목적과 관련된 연구를 확인하며(연구 검색), 검색한 연구들을 연구 목적에 맞게 추출하는 연구 선택 과정을 거쳐(문헌 선정), 자료를 기록하고 분석(자료 기입)한다(Arksey & O'Malley, 2005). 이후 결과를 분석하고 요약하여 함의를 제안하는 방식으로 진행된다.

2) 1단계: 연구 질문 도출

주제범위 문헌고찰의 연구 질문들은 보다 명확하게 기술되어야 하며, 연구 질문과 함께 주제범위 문헌고찰의 목적을 고려하여야 한다(서현주, 김수영, 2018). 이는 연구 주제와 관련이 있는 문헌의 누락되는 것을 방지하고 높은 수준으로 이해를 돕기 위함이다. 이에 따라 본 연구에서 연구문제는 다음과 같이 설정하였다. 첫째, 사회복지관에 대한 연구 동향은 어떠한가? 둘째, 지역밀착형 사회복지관 모델에 관한 기존 연구와 진행 단계는 어떠한가? 셋째, 지역밀착형 사회복지관 모델이 추구하는 방향과 그 특성은 무엇인가? 넷째, 본 연구가 사회복지관과 사회복지의 연구방향에 대해서 시사하는 바는 무엇인가?

위와 같은 연구 질문은 본 연구의 주제를 명확히 하고, 더 나아가 체계적인 분석을 통해 연구의 범위를 정리하는 데 중요한 역할을 한다. 이러한 질문을 설정한 이유는, 지역밀착형 사회복지관의 현재 연구 동향을 파악하고, 구체적인 모델과 특성을 분석함으로써 해당 분야의 연구 차이를 식별하기 위해서이다.

3) 2단계: 연구 검색(관련 연구 확인)

본 연구는 ‘지역밀착형 사회복지관’과 이와 유사한 의미로 사용되는 ‘동중심 사회복지관’이라는 두 가지 키워드를 중심으로 진행되었다. 이러한 키워드는 연구자에 따라 다양한 용어로 표현될 수 있으므로, 문헌 검색 과정에서 이를 고려할 필요가 있다. 2024년 6월, DBPIA, KISS, RISS와 같은 국내 학술 데이터베이스를 이용하여 문헌을 검색한 결과, ‘지역밀착형 사회복지관’으로 검색했을 때 RISS에서 21건, DBPIA에서 5건, KISS에서 1건이 검색되었고, ‘동중심 사회복지관’으로 검색했을 때 RISS에서 134건, DBPIA에서 5건, KISS에서 40건이 검색되어 총 206건의 문헌이 확인되었다. 그러나 ‘지역밀착형 사회복지관 모델’은 2021년부터 도입된 모델이기 때문에 국내 학회지(KCI)에 출판된 학술논문은 1편에 불과하여, 학위 논문, 연구 보고서, 토론회 자료, 가이드북 등의 문헌도 포함하였다. 이를 통해 구글 검색을 활용하여 추가 자료를 확보하였다.

문헌의 배제 기준은 중복된 연구, 지역밀착형 사회복지관과 관련이 없는 자료, 특정 기관의 홍보 자료 등으로 설정하여 연구의 신뢰성을 높이고자 하였다.

4) 3단계: 문헌 선정

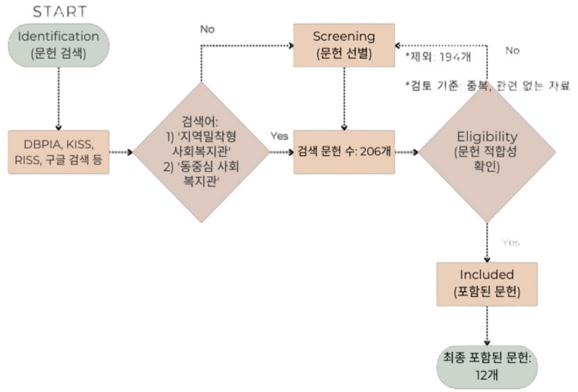

문헌 선정 과정은 2단계에서 설정한 기준을 바탕으로 진행되었다. 자료의 제목과 초록(요약) 검토는 2명의 연구자가 독립적으로 진행하였으며, 선정 과정에서 발생할 수 있는 문제와 불확실성을 논의하기 위해 정기적인 회의를 진행하였다. 이 과정에서는 Weeks와 Strudsholm(2008)의 정의에 근거하여 문헌의 질을 평가하고, 연구의 목적에 부합하는 자료를 최종적으로 선정하였고 학위 논문이나 학술대회 발표문, 재단 연구자료는 수정·보완 과정을 거쳐 최종적으로 학술지에 게재될 가능성이 높다는 점을 고려하였다. 최종적으로는 12건의 문헌이 선정되었으며, 분석대상 논문의 식별 및 선별은 <그림 1>의 절차를 따라 진행하였다.

5) 4단계: 자료 기입(자료 추출)

자료 추출 및 입력은 문헌의 연구자, 발행 시기, 연구 유형, 연구 참여 집단(대상) 등의 일반 정보와 연구의 목적, 방법, 결과 등 핵심 내용을 체계적으로 정리할 수 있다. 본 연구에서는 문헌의 일반 정보(저자, 출판연도, 문헌 종류, 발행처)와 함께 연구의 목적, 방법, 주요 결과 등을 엑셀 프로그램을 이용하여 정리하였다. 이를 통해 지역밀착형 사회복지관 관련 문헌들의 연구 주제, 방법론, 주요 결과 등을 종합적으로 분석할 수 있었다. 자료 추출 과정에서는 연구의 목적, 연구 대상, 연구 방법, 주요 결과 및 결론 등 핵심 내용을 체계적으로 기록하였다. 이때 문헌의 저자, 출판연도, 자료 출처 등 기본 정보와 함께 본 연구의 분석 목적에 부합하는 정보를 선별하여 추출하였다. 자료 추출 및 정리 과정에서는 연구의 목적과 분석 내용을 충실히 반영하고자 하였으며, 다른 연구자들의 저작권을 존중하기 위해 출처를 명확히 기록하였다.

6) 5단계: 결과 요약 및 해석

본f 연구의 분석은 주 연구자가 기술적 요약분석과 주제 분석을 실시하였고 연구의 신뢰도 확보를 위해 전문가 회의(3명)1)를 통해 연구 결과에 대해 자문 후 그들의 수정·보완 사항을 검토 받고 타 연구자의 지식을 첨삭하였다.

4. 연구 결과

1) 문헌선정 결과

국내 학술 데이터베이스(DBPIA, KISS, RISS)를 이용하여 검색을 실시하였으나 RISS에서만 학위 논문 2편과 학술 논문 1편이 확인되었다. 하지만 구글 검색을 통한 이외 자료(토론회 자료집, 연구 보고서, 성과지표 등)를 활용하여 최종 12건의 문헌을 선정하였다(<표 2> 참고).

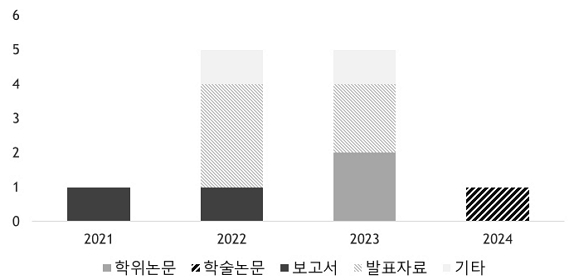

2) 발행연도 별 자료 유형

12편의 자료를 발행연도에 따라 정리한 결과 <그림 2>와 같다. 2019년을 시작으로 하여 2021년부터 본격적으로 발행되었다. 이러한 결과는 2021년 서울특별시의 시범사업을 시작으로 본격화 되었으며, 관련 연구가 많지는 않지만 지속적으로 수행되고 논의되고 있음을 보여준다.

3) 지역밀착형 사회복지관 연구의 일반적 특성: 발행연도, 연구 집단, 자료 출처, 자료 유형, 분석 방법, 자료 검색

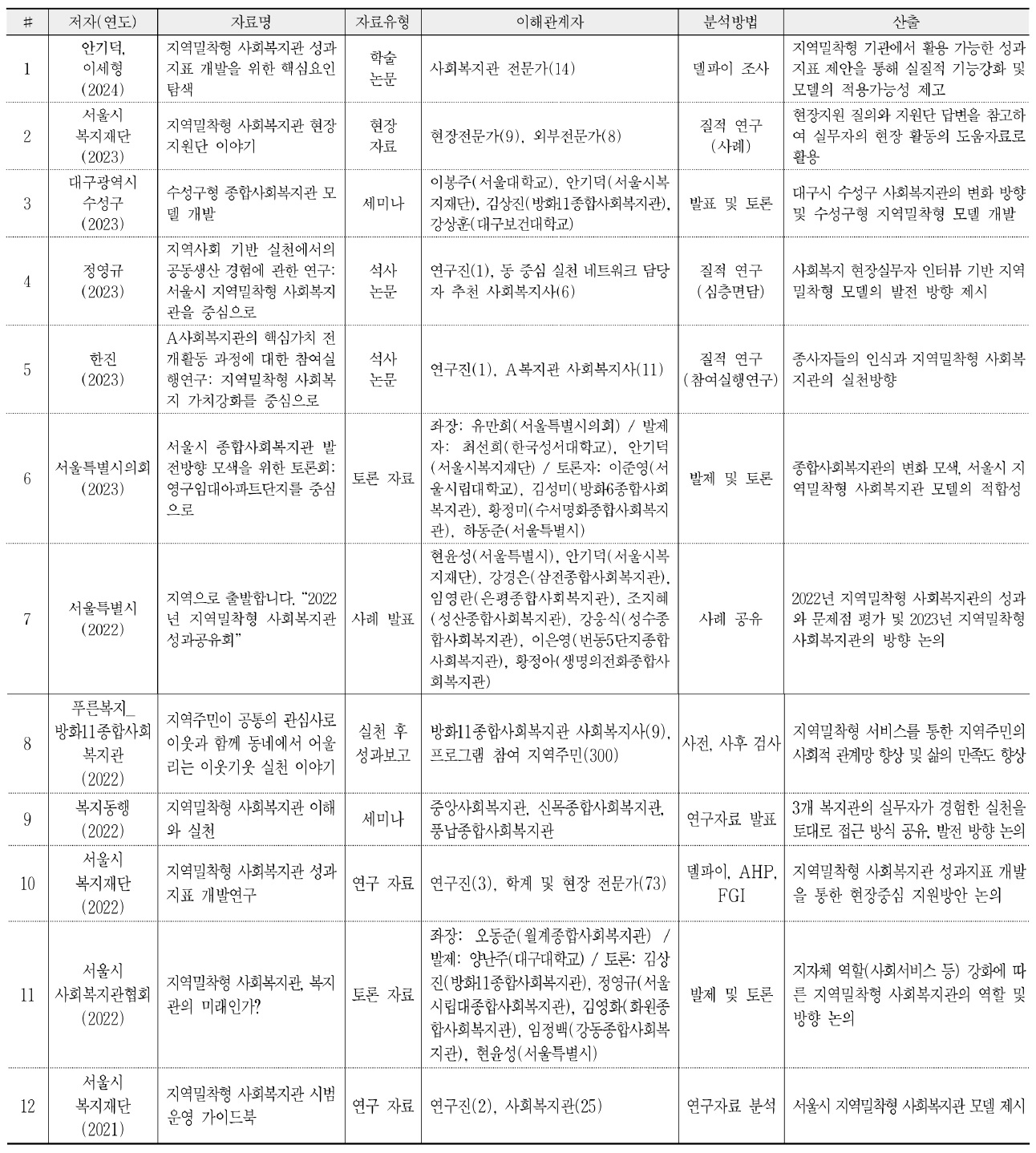

본 연구에서 분석 대상으로 설정한 12편의 연구를 분석한 결과는 <표 3>과 같다.

4) 연구결과의 심층 분석

#1 안기덕과 이세형(2024)의 연구 자료는 12편의 분석 논문 중 유일한 학술 논문이며, 가장 최근에 발표된 자료이다. 본 연구의 주요 내용은 2022년도 서울시복지재단의 연구를 바탕으로 지역밀착형 사회복지관의 성과지표 개발에 관한 내용을 담고 있다. 총 14명의 사회복지관 전문가와의 델파이 조사 결과를 토대로 22년도 서울시 지역밀착형 사회복지관 운영사업 참여기관 대표자 55명(총 응답자 53명)을 대상으로 분석적 계층화 절차(Analytic Hierarchy Process, AHP) 조사를 통해, 성과지표의 중요도를 분석하였다.

결과적으로 ‘이용주민 지원’이 가장 높은 중요도를 보였으며, 그 다음으로 ‘직원의 학습 및 성장’, ‘업무 프로세스 강화’, ‘자원의 확보 및 활용’이 뒤를 이었다. 또한, 성과요인에서는 ‘주민 접근성 및 참여도 향상’이 가장 높은 중요도를 기록했다.

본 연구는 지역밀착형 사회복지관 모델이 주민의 복합적 욕구를 충족시키기 위해 유기적 협력이 필요하다는 점을 강조한다. 그러나 기존의 복지관 운영 방식이 지리적 접근성이 낮은 주민들에게는 한계가 있음을 지적하며, 찾아가는 서비스의 확대와 지역 내 문제 해결을 위한 주민의 역량 강화를 제안한다. 향후 연구에서는 지역밀착형 사회복지관의 성과 분석이 필요하다는 내용을 담았으며, 서울시의 사례를 바탕으로 한 지표의 구성 및 내용이 지속적으로 변화해야 한다고 언급하였다.

#2 서울시복지재단(2023)의 연구는 서울시복지재단에서 발행한 ‘2023 지역밀착형 사회복지관 사례집’을 토대로, 지역밀착형 사회복지관 운영의 효율성과 효과성을 종합적으로 검토하고, 현장지원단의 역할 및 기여를 분석하는 데 목적을 두었다. 연구에 필요한 데이터는 거점공간형(24개소)과 복지사업형(48개소)으로 구분하여 각 유형별로 차별성을 부각시켜 사례 연구 방법을 적용하였으며, 서울시 내의 여러 지역밀착형 사회복지관 운영 방식을 세분화하고 분석하였다. 또한 인터뷰 및 현장 관찰을 통해 실질적인 데이터를 수집하였으며, 다양한 사례를 심층 분석하여 지역밀착형 서비스가 지역 사회에 미친 긍정적인 영향을 조명하였다.

지역밀착형 실천의 결과로는 복지관 및 사회복지사의 활동 지역이 확장되었으며, 주민과의 만남 빈도 및 장소가 증가하면서 사회적 관계망이 구축되고 고립가구의 발굴도 늘어났다. 또한 초기 우려와 다르게 3대 기능 간 분절된 역량에서 통합적인 이해도가 높아지며 전반적인 역량이 강화되었고, 지역밀착형 활동에 대한 만족도도 높은 성과를 나타냈다. 향후 과제로는 행정 개편과 직원 전문성 향상을 위한 지속적인 노력이 필요하며, 사회복지사의 임파워먼트를 통해 개별 주민을 지원할 수 있는 권한을 확대해야 하며, 네트워크 협력체계의 강화도 필수적이라고 하였다.

#3 대구광역시 수성구(2023)에서 실시한 본 자료는 대구광역시 수성구 내에서의 종합사회복지관 모델 개발을 위해 진행되었으며, 이봉주(서울대학교), 안기덕(서울시복지재단), 김상진(방화11종합사회복지관), 강상훈(대구보건대학교)이 발제하고 토론하였고 수성구의 사회복지 서비스가 보다 체계적이고 통합적으로 이루어질 수 있는 방안을 제시하였다. 내용을 분석하면 첫 번째, 지역 주민 욕구에 대한 철저한 조사를 바탕으로 주민의 다양한 복지 욕구를 정확히 반영하는 서비스 모델의 필요성이 높다. 두 번째, 기존 사회복지관의 기능을 분석한 결과, 사람 중심의 서비스 제공이 부족하다는 점이 드러났다. 현행 모델에서는 서비스 접근성이 낮고, 복지의 연계성이 약하다는 문제가 있었으며, 특히 사회적 약자의 경우 복지 서비스를 효과적으로 이용하지 못하는 경우가 많았다. 따라서 본 연구에서는 다양한 서비스를 통합 제공할 수 있는 종합사회복지관 모델의 필요성을 강조하였다.

#4 정영규(2023)의 연구는 석사학위논문으로 지역사회 기반 실천에서의 공동생산 경험에 관한 연구를 서울시 지역밀착형 사회복지관을 중심으로 진행하였으며 연구 참여자는 총 6명으로 지역밀착형 사회복지관 사업에 참여하고 있는 기관의 사회복지사로 구성하였다. 연구방법은 다양한 맥락의 묘사와 이해추구를 위해 질적연구 방법을 채택했다. 공동생산은 지역 공동체를 자산과 강점의 기반으로 바라보며, 지역사회와의 협력 관계에서 서비스의 전체 과정을 동반한다는 점에서 사회복지관의 지역사회 기반 실천목표를 이루는데 기여할 수 있는 이론이라 할 수 있다.

본 연구의 결과를 살펴보면, 첫째, 지역밀착형 사회복지관의 안정적인 운영을 위해서 운영 목적인 지역사회 돌봄 역량강화를 위한 기술, 실천방법 기술에 대한 정립이 필요하다고 하였다. 둘째, 공동생산을 적용한 동별 특화사업을 개발해 지역사회와의 협력모델을 실시해야한다고 하였다.

한편, 지역밀착형 사회복지관 사업은 초기 단계인 만큼 사업이 추구하는 방향에 관한 합의가 부족하기 때문에 관련 연구가 다양하게 진행되어야함을 강조하였다.

#5 한진(2023)의 연구는 석사학위논문으로 사회복지관의 핵심가치 전개활동 과정에 대한 참여실행 연구이며, 지역밀착형 사회복지 가치강화를 중심으로 진행하였다. 연구는 총 12명의 사회복지사가 참여했으며, 경기도에 위치한 종합사회복지관 종사자로 진행하였다. 본 연구에서 핵심가치는 지속적 혹은 장기간 동안 조직구성원 전원이 공유하고, 조직이 앞으로 나아가야 할 방향이나 바람직한 행동을 위해 조직구성원들이 지켜야할 원칙이자 내·외적인 규범이라고 설명하였다. 본 연구결과를 살펴보면, 지역밀착형 사회복지 핵심가치 강화를 위해서는 첫째, 종사자 워크숍을 통해 지역밀착형 사회복지 핵심가치에 대한 인식을 강화하고 이를 반영한 실천의 변화를 모색해야 한다고 하였다. 둘째, 실천의 모습을 담아 팀별 역할극을 준비하고 발표를 진행하는 등 능동적인 방향으로 태도가 변화되어야 한다고 하였다. 끝으로 복지관의 사업을 지역주민의 주도로 실천하고자 하는 실천방식의 변화가 필요하다고 하였다. 또한 다양한 실행방법 모색을 위해 구체적이고 체계적인 후속연구들이 이루어져야 한다고 하였다.

#6 서울특별시의회(2023)의 연구는 서울특별시의회에서 발행한 ‘서울시 종합사회복지관 발전방향 모색을 위한 토론회’를 토대로, 종합사회복지관 프로그램 변화의 필요성과 영구임대아파트단지의 주요 현황과 복지서비스 제공이슈에 대해 발제를 통해 발전방향을 모색하였다. 최선희(한국성서대학교), 안기덕(서울시복지재단), 이준영(서울시립대학교), 김성미(방화6종합사회복지관), 황정미(수서명화종합사회복지관), 하동준(서울특별시)이 발제와 토론에 참여하였다. 발제 자료를 살펴보면, 2021년 기존 동중심 사업을 확대하여 지역밀착형 사회복지관 사업을 추진하였고, 임대아파트 단지 내 위치한 복지관에서 22년 기준 14개소가 참여하였다고 하였다. 또한 사회보장기본계획, 서울시 지역사회보장계획, 지역사회 통합돌봄 계획을 비교하며 지역사회 통합돌봄의 필요성을 분석하였으며, 영구임대주택단지 내 서울형 보건·복지·돌봄 통합 복지관 모델 제안을 통해 지역사회 기반 지역주민 종합복지서비스의 활성화를 강조하였다.

#7 서울특별시(2022) 연구는 서울특별시와 서울시복지재단이 진행한 2022년 지역밀착형 사회복지관 성과공유회 발표자료이며, ‘지역으로 출발합니다’라는 주제로 진행되었다. 지역밀착형 사회복지관의 종합성과 공유발표와 기관별 실천 사례를 중점적으로 다루었으며, 종합성과는 서울특별시, 서울시복지재단, 사회복지관 관계자가 발표하였다. 22년 추진현황을 살펴보면 서울시 55개 사회복지관에서 지역밀착형 복지관으로 참여하였으며, 주요사업으로는 거점공간운영(26개 복지관), 민관협력구축운영(877개 협력기관), 취약고립 발굴지원(33,732명), 지역복지맞춤사업(주민관계망 39,239명) 등이 활발하게 이루어진 것을 확인할 수 있었다. 또한 차년도에는 서울시 고립가구지원센터, 동주민센터 등 적극 협력을 통해 지역밀착형 사회복지관을 강화를 위한 향후계획을 수립하였다. 또한 지역밀착형 사회복지관의 개념을 보다 구체화하고, 요인분석을 위해 성과지표 개발연구를 진행하였다. 끝으로 후속연구의 필요성을 강조하였으며, 동 중심 실천모델을 계기로 다양한 실천모델에 대한 논의가 진전되기를 바란다고 하였다.

#8 푸른복지_방화11종합사회복지관(2022)에서 발행한 연구는 ‘지역주민이 공통의 관심사로 이웃과 함께 동네에서 어울리는 이웃기웃 실천이야기’를 주제로 한 성과보고 자료집이다. 복지관 근처 지역주민 436명을 대상으로 욕구조사를 진행하였고 그 결과 마을에 필요한 동중심 사업은 이웃동아리가 가장 많은 욕구로 나타났다. 이웃동아리는 본인이 스스로 복지를 이루고 이웃과 더불어 살 수 있는 활동을 뜻하며, 이러한 경험적 근거를 기반으로 성과목표 및 평가도구 등 사업계획을 수립 및 실행하였다. 사업성과를 살펴보면 지역밀착형 사회복지관이 주민의 사회적 관계망을 유지하고 강화하는 데 긍정적인 영향을 주었고, 사업참여를 통해 지역주민의 여가활동에도 도움이 되었음을 확인할 수 있었다고 하였다. 이러한 현장중심의 성과결과는 지역사회 내 지역밀착형 사회복지관의 필요성을 나타낼 수 있는 중요한 지표가 될 것이다.

#9 복지동행(2022)의 연구는 ‘지역밀착형 사회복지관 이해와 실천’을 주제로 중앙사회복지관, 신목종합사회복지관, 풍납종합사회복지관이 공동주최한 세미나 형식의 자료집이다. 내용을 살펴보면, 지역밀착형 사회복지관의 이해와 실천에 대한 부분을 중점적으로 다루었으며, 각 기관별로 어떠한 방식으로 지역밀착형 사회복지관이 운영되고 있는지에 대해 구성되어 있다. 해당 자료에서 시사점은 주민과의 참여횟수가 늘어나면서 주민과 직원의 긍정적인 변화가 있었으며, 신속한 복지서비스 제공이 가능하다고 하였다. 또한 찾아가는 동주민센터 사업 연계가 용이하며 적극적인 민·관 협력이 가능하다고 하였다. 앞으로의 해결과제로는 기존 복지관 건물 중심의 표준인력을 동 중심의 필요인력으로 지원이 되어야 한다는 의견이 있었고, 동별 거점공간 마련을 위한 운영비 지원의 변화가 지자체 차원에서 신속히 진행되어야 함을 강조하였다.

#10 서울시복지재단(2022)에서 실시한 본 연구는 ‘지역밀착형 사회복지관 성과지표 개발연구’ 자료집으로 지역밀착형 사회복지관의 방향성 제시와 성공적 안착을 위해 지역밀착형 사회복지관의 성과지표를 개발하는 것을 목적으로 하였다. 관련 학계 및 현장 전문가 14명을 대상으로 델파이조사를 실사하였고, 내용타당도가 확보된 지표는 전체 19개의 지표 중 11개로 나타났다. 그리고 지역밀착형 사회복지관 참여기관 대표자 55명을 대상으로 AHP조사를 온라인을 통해 실시하였다. 본 연구에서는 조사를 통해 지역밀착형 사회복지관의 유형화 모델을 제시하였으며, 동 중심 조직개편을 전면 개편형, 혼합 운영형, 집중 운영형으로 구분하였고, 사업내용은 사각지대 발굴형, 돌봄공동체 운영형, 지역맞춤 돌봄서비스 제공형으로 구분하였다. 끝으로 후속연구를 위한 제언으로 지역밀착형 사회복지관이 실제 어떤 변화를 가져왔는지 세밀한 확인이 필요하며, 동 중심 실천 외 복지관의 역할관련 논의가 필요함을 강조하였다.

#11 서울시사회복지관협회(2022)의 연구는 ‘지역밀착형 사회복지관, 복지관의 미래인가?’라는 주제로 사회복지현장 토론회 자료집이다. 토론회의 발제는 양난주(대구대학교) 교수가 하였고, 지역밀착형 사회복지관의 사업의 의미와 지향점에 관한 내용을 발표하였다. 토론은 지역밀착형 참여·비참여 사회복지관 4곳과 서울시 복지시설팀장이 참여하였으며, 사회복지관은 현재 지역사회 통합돌봄이라는 실천적 도전을 위해 현장에서 새로운 시도를 하고 있는 상황이라고 하였다. 또한 지역밀착형 사회복지관의 전문성 강화를 위해 지자체의 사회서비스 보장 역할을 강화해야하며, 사회복지관이 현재 공급하는 서비스의 대상과 기준이 모호하고 재량적이므로 전체 사회서비스 보장의 체계와 범위에서 사회복지관의 역할을 생각해보아야 한다고 하였다. 끝으로 사회적 고립가구 발굴지원을 위해 복지관이 중추적 역할을 할 수 있도록 서울시 차원에서 지원방안 마련을 강조하였다.

#12 서울특별시(2021)의 연구는 ‘지역밀착형 사회복지관 시범운영 가이드북’으로 사업에 대한 전반적인 이해 및 주제 파악을 통해 사업진행 방법에 대해 배워보는 가이드 자료집이다. 특히 선행 사례기관인 중앙사회복지관과 면목종합사회복지관의 사업실천과정에 대한 내용도 포함되어 있다. 가이드북은 지역밀착형 사회복지관을 희망하는 기관에서 쉽게 참여할 수 있도록 실천방법을 상세히 제시해주고 있으며, 광역·지역단위와의 올바른 협력을 통한 사업 활성화에 대한 부분도 알려주고 있다. 연구결과에서는 주민들이 복지관 사업에 직접 참여함에 따라 사회적 관계망을 확장시킬 수 있었으며, 지역차원에서 복지관 활동에 대한 관심이 커졌다고 하였다. 하지만 취약가정과의 개별화된 만남도 중요하지만 집단·지역사회가 함께 만날 수 있는 기회가 필요하며, 이러한 기회를 마련하기 위해 누구나 참여 가능한 다양한 프로그램 운영이 활성화 되어야 한다고 하였다.

총 12편의 연구자료를 발행연도에 따라 살펴보면, 2021년 1편(#12)을 시작으로 2022년 5편(#7, #8, #9, #10, #11), 2023년 5편(#2, #3, #4, #5, #6), 2024년 1편(#1)으로 꾸준히 증가되고 있는 것을 알 수 있다. 이는 지역밀착형 사회복지관의 중요성을 관련 분야에서 인식하고 있음을 보여준다.

초기 2021년 진행된 연구(#12)는 지역밀착형 모델의 필요성을 강조하였으며, 지역밀착형 사회복지관 시범사업 운영에 앞서 추진 배경, 추진 개요, 진행 방법과 선행사례 등을 수록하여 시범사업에 대한 전반적인 이해를 돕도록 가이드북을 기초 자료로 제공하였다.

더불어 2022년 진행된 연구에서는 서울특별시의 시범사업 시작과 함께 실용적 연구가 증가하며, 현장 적용 가능성이 높은 연구들이 다수 발표되었다. 가장 먼저 실시된 서울시사회복지관협회에서 주최한 현장 토론회(#11)의 경우 지역밀착형 사회복지관의 나아갈 방향에 대한 발제를 시작으로, 해당 사업에 참여·미참여 사회복지관이 토론을 통해 의견을 공유하는 시간을 가졌다. 또한 서울시 담당자가 현재 사업진행 현황과 추진계획을 발표하며 사업의 확대의지를 나타냈다. 특히 사회복지관에서 자생적으로 수행하던 ‘동(洞) 중심실천’을 서울시가 ‘지역밀착형 사회복지관’이란 이름으로 확대 운영하기 시작함에 따라 성과에 대한 관리가 필요하여 성과지표 개발연구(#10)를 실시하여 제도의 안정적인 안착에 기여하였다.

한편 사회복지 현장의 주도적 참여로 이루어진 연구(#8, #9)에서는 지역밀착형 사회복지관을 준비하는 실무자들을 위해 시범사업에 참여한 복지관 실무자의 경험과 실천을 토대로 질문에 대한 답변을 하는 방식으로 진행되었다. 끝으로 한 해 동안 진행된 지역밀착형 사회복지관의 성과를 공유하는 사례연구(#7)에서는 앞서 진행된 성과지표에 대한 연구결과 발표와 더불어 사례발표 및 성과에 대해 현장 실무자의 경험을 공유하는 형태로 진행되었다.

가장 최근인 2023년과 2024년에는 기존 진행된 연구의 심화가 이루어졌으며, 학위·학술논문(#1, #4, #5)으로 질적 연구와 사례 연구가 등장하며 실천적 접근과 정책 제안이 활발히 논의되고 있는 상황이다. 또한 대구시 수성구에서는 서울시의 지역밀착형 사회복지관 모델을 기반으로 수성구형 종합사회복지관 모델 개발에 대한 세미나(#3)를 개최하였다. 이는 지역밀착형 사회복지관의 효과성과 더불어 지역 특성에 맞춰 보급될 수 있다는 시사점을 가진다.

총 12편의 연구자료에서 주최집단을 살펴본 결과 지자체 및 연구재단이 6편(#2, #3, #6, #7, #10, #12), 직능단체 및 복지관이 3편(#8, #9, #11), 개인연구자 3편(#1, #4, #5)이었다. 그중 현장전문가, 연구자, 정책결정자가 함께 참여한 연구가 3편(#6, #7, #11)으로 나타났는데, 연구에 참여한 전문가별 관점에서 분석한 내용들이 연구결과에 어떻게 반영되었는지 논의하는 것을 중점적으로 다루었다. 다만, 일부 연구에서는 특정 이해관계자의 관점에 편중된 결과를 보여 연구집단의 다양성과 대표성 확보가 과제로 남았다. 특히 현장 전문가와 연구자의 의견 차이를 통해 실제 운영과 정책 결정 간의 간극이 나타나기도 했지만, 현장전문가의 경험은 구체적 문제를 드러내고, 연구자는 이론적 기반으로 문제를 보완하여 실행가능성을 높여 정책결정자에게 제안하고 논의하는 등 특정 관점에 치우치지 않고 다양한 이해관계자의 요구를 반영하였기에 가장 대표성을 띄는 것으로 보인다.

한편 실천가만 참여한 연구는 3편(#1, #8, #9)으로, 이는 현장전문가의 관점에서 경험과 실천을 토대로 지역밀착형 사회복지관의 운영효과성을 분석하고 시사점과 과제도출을 통해 기관의 역할을 모색하고 민·관 협력의 발판을 마련하고자 하였다.

자료 분석 방법을 살펴보면 질적연구 5편(#1, #2, #4, #5, #10), 연구자료 발표 및 토론 3편(#3, #6, #11), 연구자료 분석 1편(#12), 연구자료 발표 1편(#9), 사례공유 1편(#7), 사전·사후검사 1편(#8) 총 12편이다. 해당 자료의 출처는 정부기관 및 비영리기관의 자료를 활용함으로써 객관적이고 신뢰성 있는 데이터를 확보하였다. 특히, 서울특별시 관련 보고서는 정책 평가 및 개선을 위한 중요한 지표로 작용하고 있다.

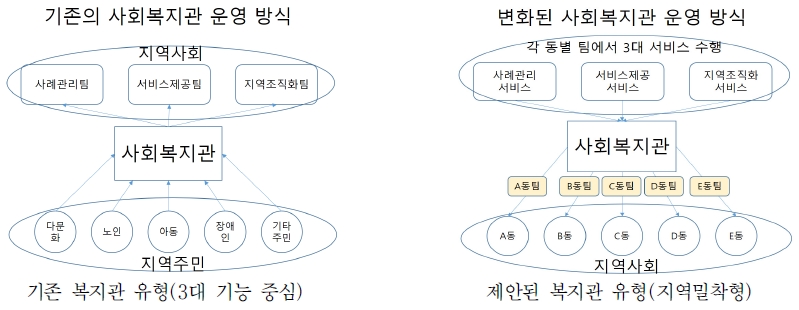

본 연구는 12편의 선별된 논문을 통해 지역밀착형 사회복지관의 변화 방향성에 대한 종합적인 분석을 시도하였다. 과거의 사회복지관은 주로 주민조직화, 사례관리, 서비스 제공이라는 3대 기능에 중점을 두어 운영되었으며, 이로 인해 주민들은 복지관을 직접 방문하여 초기 상담 후 서비스를 받는 방식의 일방적인 서비스 모델이 일반적이었다. 그러나 최근의 연구들은 기존의 운영 방식에 대한 비판을 제기하며, 보다 효과적인 접근 방식을 모색할 필요성을 강조하고 있다.

따라서 본 연구에서 다룬 12편의 논문은 일관된 방향을 보여주었다. 즉, 기존의 3대 기능 중심으로 운영되는 복지관에서는 대부분의 지역 주민이 직접 복지관을 찾아와서 서비스를 받는 형태였으나, 현재는 이러한 방식이 개선되어 3대 기능을 팀 단위로 통합하고 각 동별로 팀을 구성하여 찾아가는 서비스 모델로 변화(<그림 3> 참고)해야 하고 이는 전국적 확산이 필요하다는 것이다. 이와 같은 접근은 각 동의 특성을 반영하여 보다 맞춤형 서비스를 제공하는 데 초점을 맞추고 있으며, 주민의 참여와 접근성을 높이는 긍정적인 영향을 미치고 있다.

특히, 맞춤형 서비스 제공의 측면에서 팀 구성원들은 각 동의 특성과 주민의 요구를 고려하여 더욱 개인화된 서비스를 제공하고 있으며, 이로 인해 주민이 필요로 하는 정확한 지원을 수행할 수 있다. 또한, 주민 참여 증진을 위한 새로운 팀 기반 모델은 주민의 서비스 설계 및 실행 과정에 대한 적극적인 참여를 유도하여 사회복지관에 대한 신뢰와 이용도를 증가시킬 것으로 기대된다.

서비스 접근성 향상 또한 중요한 변화로, 기존 기관 중심의 접근 방식에서 벗어나 지역 공동체 내에서 직접 서비스를 제공함으로써 주민들이 더욱 쉽게 접근할 수 있는 환경이 조성되고 있다. 이는 특히 이동이 어려운 고령자나 장애인에게 중요한 이점으로 작용하며, 2026년 지역사회통합돌봄(커뮤니티케어)의 방향성과도 일치한다.

효율적인 자원 관리 측면에서도 팀 단위 운영 방식은 자원의 배분과 이용 효율성을 높이는 데 크게 기여할 수 있다. 과거에는 3대 기능 중심으로 분절화된 서비스였으나 현재는 중복되는 서비스 제공을 팀 내에서 줄이고 자원의 최적화가 가능하다. 마지막으로, 지속적인 평가 및 개선이 이루어지는 팀 기반 운영 방식을 통해 실시간 피드백과 주민의 요구를 반영할 수 있는 효과적인 시스템을 구축할 수 있어 서비스의 지속적인 평가와 개선이 가능해진다.

이와 같이 지역밀착형 사회복지관 모델은 주민의 요구를 더욱 잘 반영하고, 서비스의 질을 높이는 중요한 방향으로 자리 잡고 있다. 이러한 연구 결과는 사회복지관 운영의 변화를 위한 방향성을 제시하며, 향후 연구 및 실천에서의 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다. 본 연구는 지역사회 복지 발전에 기여할 수 있는 기초적인 정보를 제공하며, 앞으로의 연구에서도 지속적인 모니터링과 평가가 필요할 것이다.

5. 논의 및 결론

본 논문은 사회복지관의 역할을 문헌 연구를 통해 심층적으로 분석하고, 지역밀착형 사회복지관 모델의 필요성과 그 실천 방안을 모색하였다. 12편의 관련 자료를 통해 도출한 결과 지역밀착형 사회복지관 모델을 시도한 이유는 현대 사회복지 서비스의 접근성과 질이 여전히 불균형하게 분포되어 있음을 지적하였다. 특히, 특정 지역이나 집단에서 나타나는 복지 사각지대는 심각한 사회적 문제로, 저소득층, 노인, 이주민 등 사회적 약자에게 더욱 큰 영향을 미친다는 사실이 확인되었다. 송파 세 모녀 사건(2014), 성북구 네 모녀 사건(2019), 서초구 방배동 모자 사건(2020), 수원 세 모녀 사건(2022) 등은 이러한 복지 사각지대의 심각성을 드러내는 대표적인 사례로, 사회복지 체계의 개선이 시급하다는 점을 강조한다(강상훈, 2023).

이러한 불평등을 해결하기 위해 본 연구는 지역사회 기반의 접근이 필수적임을 주장한다. 지역 주민들이 복지 서비스의 설계와 제공 과정에 적극 참여할 수 있도록 유도하는 것은 복지 서비스의 실효성을 높이는 데 중요한 요소로 작용할 것이다. 주민의 참여는 그들의 필요와 요구를 반영한 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기회를 창출하며, 이는 결과적으로 주민들의 자발적 참여를 더욱 촉진할 것이다. 정책 결정 과정에서 주민 의견을 수렴하는 시스템을 구축함으로써, 보다 민주적이고 투명한 복지 정책이 수립될 수 있을 것으로 기대된다.

결론적으로 본 연구에서 제안한 사회복지 서비스의 통합적 접근은 단순히 서비스 제공을 넘어, 사회적 연대와 공동체 의식을 강화하는 방향으로 나아가야 한다. 이러한 방향에 있어 분석한 ‘지역밀착형 사회복지관’ 모델은 사회복지관의 기초가 되었던 인보관 운동의 정신으로 돌아간다고 볼 수 있다. 클라이언트와 밀접한 소통을 통해 그들과 가까이에서 욕구를 수렴하고, 소규모 지역(동 단위)으로 구분하여 각 지역의 상황에 맞는 맞춤형 복지를 제공하는 접근 방식은 기존의 단종 복지관과 종합사회복지관 사이의 경계를 명확히 하고 역할을 재정립할 것이다.

즉, ‘지역밀착형 사회복지관’의 접근 방식은 복지 수혜자와 제공자 간의 관계에서 사회복지관을 물리적 공간이라는 한계에서 벗어나 ‘관계의 공간’으로 재정립하며, 상호 이해와 신뢰를 바탕으로 한 협력적 네트워크를 구축하는 데 중요한 역할을 한다. 이는 복지 서비스의 질을 향상시키는 핵심 요소가 될 것이다. 이러한 관계는 복지 서비스의 효과성을 높이고 클라이언트의 개별적 만족도를 증대시킬 뿐만 아니라, 지역사회의 통합과 연대감을 강화하는 데 기여할 것이다. 더불어 지속 가능한 사회복지 체계를 구축하기 위해서는 정부, 민간, 그리고 지역사회 간의 협력이 필수적이다.

이와 관련된 사례를 살펴보면, 2023년 LH 서울본부에서는 서울시사회복지관협회와의 업무협약을 통해 지역밀착형 복지관 운영 활성화를 지원하고자 거점 공간 14개소를 10년간 무상 임대하였고, 서울시에서는 주민센터 및 주민자치 공간 등 유휴공간을 무상으로 대여하여 사회복지사와 지역주민 간 협력을 강화할 수 있도록 지원하였다. 이러한 협력 과정들은 모든 시민이 공평하게 사회복지 혜택을 누릴 수 있는 환경을 조성하는 데 기여할 것이다.

본 연구는 이러한 분석 결과를 토대로 사회적 안전망 확대를 위한 대안적 제도를 계획하거나 시행할 때, 이론적, 실천적, 정책적 측면에서 다음과 같은 함의를 제시한다.

첫째, 이론적 측면에서는 지역밀착형 모델이 주민의 사회적 자본을 강화하고, 지역 사회의 자원을 효과적으로 활용할 수 있는 기반을 마련해야 한다. 이를 통해 주민들 간의 상호작용을 촉진하고, 공동체 의식을 높이는 것이 중요하다.

둘째, 실천적 측면에서는 주민의 참여를 활성화하고, 지역 특성에 맞춘 맞춤형 서비스 제공을 통해 복지 서비스의 질을 높여야 한다. 주민과 가까이에서 의사소통하고 관계를 하며, 그들의 의견과 요구를 적극 경청함으로써, 지역 단위의 특성을 이해하고 그 지역에 거주하는 주민의 니즈에 적합한 실효성 있는 서비스를 제공할 수 있다. 이와 관련하여 서울시 지역밀착형 사회복지관(번동3단지종합사회복지관, 옥수종합사회복지관, 길음종합사회복지관)의 실천사례를 살펴보면, 거점공간의 활용도를 높이기 위해 주민 간 지속 가능한 공동체 형성을 위한 프로그램을 지원함으로써 주민이 직접 사회적 고립가구를 발굴하고 캠페인, 기부 등 지역 내 문제해결을 위해 앞장서는 사례들을 볼 수 있었다.

셋째, 정책적 측면에서는 주민의 의견을 직접 듣거나 관찰하는 과정을 통해 얻은 정보를 정책 결정 과정에 반영할 필요가 있다. 예컨대, 서울시복지재단에서는 현장 간담회를 통해 주민과의 소통기회를 마련하여 직접적으로 의견을 수렴하는 등 주민 참여를 제도적으로 보장하기 위한 방안을 마련하였다. 이처럼 지역 주민을 대상으로 공청회, 워크숍, 설문조사와 같은 다양한 방식의 참여기회를 마련하여 의견을 적극적으로 수렴할 필요가 있으며, 이는 정책의 실행 가능성과 효과성을 높일 수 있다. 더불어 이러한 접근은 정책의 민주성과 투명성을 확보하는 데 기여하며, 주민들이 실제로 필요로 하는 정책이 수립될 수 있도록 할 수 있다.

또한 본 연구는 향후 사회복지 분야의 연구 및 실천에서 보다 구체적이고 실질적인 해결 방안을 모색하는 데 기여하고자 하며, 정책 입안자들에게 중요한 참고 자료로 활용되기를 바란다. 사회복지의 발전은 단순한 정책적 접근을 넘어 사회 전반의 가치관 변화와 함께 이루어져야 하며, 이를 위해 모든 이해당사자가 참여하는 열린 대화의 장이 필요하다. 이러한 노력이 모여 진정한 사회복지의 발전으로 이어질 수 있을 것이다.

마지막으로, 복지 서비스의 효과적인 제공을 위해서는 지역 사회 내 다양한 이해관계자 간의 협력과 소통이 필수적이라는 점을 본 연구에서 탐색한 자료들에서 강조한다. 지역밀착형 사회복지관 모델을 통해 지역사회가 직면한 문제를 함께 해결하는 과정에서 사회적 연대가 강화되고, 모든 시민이 더 나은 삶을 영위할 수 있는 기반이 마련될 것이다. 이와 같은 접근은 복지 정책의 궁극적인 목표인 사회적 정의와 평등을 실현하는 데 기여할 것으로 기대한다. 이러한 모델이 실제로 구현된다면, 복지 사각지대를 해소하고, 모든 시민이 존엄하게 살 수 있는 사회를 만들어 나가는 데 기여할 수 있을 것이다.

하지만 본 논문의 제한점은 다음과 같이 정리할 수 있다. ‘지역밀착형 사회복지관’ 모델은 현재 서울특별시의 사회복지관을 중심으로 진행하였으며, 서울시복지재단의 선행 연구 결과를 바탕으로 사업의 방향성을 제시한 점에서 긍정적인 기여를 하였다. 그러나 지역적 특성을 충분히 반영하지 못한 한계가 존재한다. 특히, 광역시가 아닌 중소도시에 위치한 사회복지관의 경우 해당 지역의 지리적 특성과 사회적 요구를 반영한 연구가 부족하여 사업 진행 시 명확한 방향성을 찾기 어려운 상황에 직면해 있다. 예를 들어 서울의 경우 각 복지관이 1∼3개의 동을 관할하는 반면, 지방은 10∼20개의 읍면동을 복지관이 관리해야 하는 구조적 차이가 있기 때문에 복지 서비스 제공의 효율성을 저해할 수 있다. 또한 종사자의 수가 상대적으로 부족하여 지역밀착형 사업을 원활하게 수행하는 데 한계가 있다. 특히 광역자치단체가 아닌 지역에서는 복지관이 보유한 차량 및 원격 시스템 등의 인적, 물적 자원 또한 제한적이다. 이러한 제약은 복지 서비스의 접근성과 질을 저하시킬 수 있으며, 향후 연구에서는 다양한 지역적 특성을 고려한 맞춤형 모델 개발이 필요함을 시사한다. 결론적으로 본 연구는 지역 사회복지의 발전을 위해 더 폭넓은 지역적 맥락에서의 연구가 필요하다는 점을 강조하며, 향후 연구에서 지역적 특성을 반영한 보다 포괄적인 접근이 요구된다.

Notes

References

- 강상훈 (2023). 2023년 수미창조 포럼. <수성구형 종합사회복지관 모델 개발>. 대구광역시 수성구.

- 강상훈·백은미·이세미 (2024). 중고령층의 디지털 정보 역량 수준이 디지털 대전환으로 변한 일상에 대한 만족도에 미치는 영향: COVID-19 시기 디지털 정보 서비스 경험에 대한 매개효과. <한국가족복지학>, 71(1), 5-31.

- 강혜규·김회성·김가희·이한나·고은아·주하나·주은수 (2023). <사회복지관 사업 분야 개정 연구>. 서울: 한국사회복지관협회.

- 강혜규·김회성·박세경·오욱찬·유재언·김지연·김진희·최요석 (2019). 정책 환경 변화를 고려한 지역사회서비스 전달체계 개편방안 연구. 한국보건사회연구원.

- 권오균·조당호 (2013). 종합사회복지관 운영실태와 개선방안에 관한 연구: 실무자 인터뷰 결과를 중심으로. <한국인간복지실천연구>, 11, 187-202.

- 김광병 (2017). 지역형 복지 구축에 따른 사회복지관의 자주적 기능 강화 방안. <예술인문사회 융합 멀티미디어>, 7(7), 537-545.

- 김영종 (2015). 한국 사회복지관의 제도적 정체성 규명에 관한 연구. <한국사회복지행정학>, 17(3), 27-56.

- 김용득 (2018). 탈시설과 지역사회중심 서비스 구축, 어떻게 할 것인가?: 자립과 상호의존을 융합하는 커뮤니티 케어. <보건사회연구>, 38(3), 492-520.

- 김용민 (2004). 지역사회복지관의 비효율 원인분석에 관한 연구. <한국지역사회학회>, 12(2), 90-114.

- 김윤재·금유현 (2013). 지역사회복지관의 기능전환에 따른 정체성 확립방안 연구. <벤처창업연구>, 8(1), 205-222.

- 김형용 (2013). 지역사회기반 서비스와 사회복지관-사회서비스 공급체계에 대한 비판과 대안 찾기. <한국사회복지행정학>, 15(1), 169-195.

- 남진열 (2003). 지역사회복지관 사업의 쟁점과 과제. <제주대학교 법과정책연구원>, 9, 161-179.

- 대구광역시 수성구 (2023). <수성구형 종합사회복지관 모델 개발>. 대구: 대구광역시 수성구.

- 박애선 (2016). 사회복지사의 직무특성이 조직성과에 미치는 영향: 종합사회복지관, 노인복지관, 장애인복지관을 중심으로. <한국지방자치연구>, 17(4), 65-87.

- 배정희·변금선·유민상 (2023). 청년 연구 동향 분석-주제범위 문헌고찰. <사회복지정책>, 50(2), 67-101.

- 보건복지부 (2011). <사회복지사업법>. 세종: 보건복지부.

- 보건복지부 (2020). <장애인 커뮤니티케어 사업의 적용 및 평가 지침 개발>. 세종: 보건복지부.

- 복지동행 (2022). <지역밀착형 사회복지관 이해와 실천>. 서울: 복지동행사회적협동조합.

- 서울시복지재단 (2021). <지역밀착형 사회복지관 시범운영 가이드북>. 서울: 서울시복지재단.

- 서울시복지재단 (2022). <지역밀착형 사회복지관 성과지표 개발연구>. 서울: 서울시복지재단.

- 서울시복지재단 (2023). <지역밀착형 사회복지관 현장지원단 이야기>. 서울: 서울시복지재단.

- 서울시사회복지관협회 (2022). <지역밀착형 사회복지관, 복지관의 미래인가?>. 서울: 서울시사회복지관협회.

- 서울특별시 (2021). <2022년 지역밀착형 사회복지관 운영 추진계획>. 서울: 서울특별시.

- 서울특별시 (2022). <2022년 지역밀착형 사회복지관 성과공유회>. 서울: 서울특별시.

- 서울특별시의회 (2023). <서울시 종합사회복지관 발전방향 모색을 위한 토론회: 영구임대아파트를 중심으로>. 서울: 서울특별시의회.

- 서현주·김수영 (2018). 주제범위 문헌고찰이란 무엇인가?. <한국보건의료기술평가학회>, 6(1), 16-21.

- 신명호 (2012). 사회복지관에서 주민운동은 가능한가? 방아골종합사회복지관의 사례를 중심으로. <정신문화연구>, 35(2), 69-99.

- 신원식·배은영 (2010). 사회복지관 정체성에 대한 사회복지사들의 주관적 인식 유형. <한국지방자치연구>, 12(3), 197-215.

- 안기덕·이세형 (2024). 지역밀착형 사회복지관 성과지표 개발을 위한 핵심요인 탐색. <미래사회>, 15(1), 112-131.

- 양난주 (2015). 사회복지관의 역할 정체성을 찾아서: 제도적 맥락에서 본 정체성 확립의 방향. <사회복지정책>, 42(2), 245-270.

- 윤희숙·김세림 (2016). 지역복지력 향상을 위한 사회복지시설의 역할 정립연구. <한국사회복지행정학회 학술대회 자료집>, 327-333.

- 전광현 (2004). 지역사회복지활성화를 위한 지역사회복지관의 실천방안. <한국지역사회복지학>, 15, 119-137.

- 정순둘·홍기석·정주희·신지영·임나연·조수현 (2017). <사회복지관 사업의 사회경제적 효과 산출 연구>. 서울: 한국사회복지관협회.

- 정영규 (2023). 지역사회 기반 실천에서의 공동생산 경험의 관한 연구. 서울시립대학교 석사학위논문.

- 정은주·홍순혜·김선화 (2022). 위드코로나시대 사회복지관의 스마트 기술 활용 현황 및 활성화 방안. <인문사회21>, 13(5), 443-458.

- 조현순 (2006). 지역사회복지사업 환경변화에 따른 종합사회복지관의 연구: 지역복지의 민간전달체계의 통합담론을 중심으로. <임상사회사업연구>, 3(3), 273-293.

- 푸른복지 (2022). <지역주민이 공통의 관심사로 이웃과 함께 동네에서 어울리는 이웃기웃 실천 이야기>. 서울: 방화11종합사회복지관.

- 한국사회복지관협회 (2024.8.13). 사회복지관현황 [On-Line], Available: https://kaswc.or.kr/centerlist2

- 한동우 (2013). 지역기반의 복지공급체계: 사회복지기관의 역할과 네트워크. <한국사회복지행정학>, 15(3), 285-311.

- 한진 (2023). A사회복지관의 핵심가치 전개활동 과정에 대한 참여실행연구: 지역밀착형 사회복지 가치강화를 중심으로. 한신대학교 석사학위논문.

-

Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology, 8(1), 19-32.

[https://doi.org/10.1080/1364557032000119616]

- Efron, S. E., & Ravid, R. (2020). Writiong the literature review a practical guide. 한유리 역 (2002). <문헌리뷰 작성 가이드>. 서울: 박영스토리.

- Kretzmann, J. P., & Mcknight, J. L. (1993). Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets. The Asset-Based Community Development Institute.

-

Munn, Z., Peters, M. D., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. BMC medical research methodology, 18, 1-7.

[https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x]

-

Pham, M. T., Rajić, A., Greig, J. D., Sargeant, J. M., Papadopoulos, A., & McEwen, S. A. (2014). A scoping review of scoping reviews: advancing the approach and enhancing the consistency. Research synthesis methods, 5(4), 371-385.

[https://doi.org/10.1002/jrsm.1123]

-

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon and schuster.

[https://doi.org/10.1145/358916.361990]

-

Weeks, L. C., & Strudsholm, T. A. (2008). Scoping study of research on complementary and alternative medicine (CAM) and the mass media: looking back, moving forward. BMC Complement Altern Med, 8-43.

[https://doi.org/10.1186/1472-6882-8-43]