한국 여성의 자기대상화와 불안정 애착의 관계에 대한 공포관리이론적 접근

초록

공포관리이론에 따르면 인간은 죽음공포를 조절하기 위해 본능적으로 육체성을 거부하는 경향성이 있으며, 여성에게 이는 자기대상화로 나타날 수 있다. 본 연구는 206명의 성인 초기여성을 대상으로 육체성 거부를 점화한 뒤 불안정 애착 수준에 따라 자기대상화 수준이 달라지는지 여부를 온라인 실험으로 검증하였다. 우선 독립표본 t 검증을 통해 조작점검 및 육체성 거부가 점화되었는지를 확인하였으며, 이후 다중회귀분석을 통해 불안정 애착의 수준에 따라 결과에 차이가 있었는지 검증하고자 하였다. 그 결과 육체성 거부 점화와 애착회피의 자기대상화에 대한 주 효과가 각각 나타났고 두 변수 간 상호작용 효과는 없었다. 즉, 육체성 거부가 점화되었을 때, 그리고 애착회피 성향이 강할수록 자기 대상화가 낮게 나타났다. 이는 애착회피가 죽음현저성으로 인한 세계관 보호를 가장 전형적으로 보이는 애착유형이기 때문일 가능성이 있다. 그러나 예상과는 달리 지문의 점화효과가 나타나지 않는 결과는 문화적 배경의 차이로 설명하였다.

Abstract

According to Terror Management Theory, people have an innate tendency to reject corporeality to manage their fear of death. This can manifest itself as self-objectification in women. This research examined the rejection of corporeality in 206 Korean women in early adulthood. An experiment was conducted to determine if self-objectification differed according to the level of insecure attachment. An independent samples t test was conducted to determine if the priming effect occurred, and multiple regression analysis was performed to determine if there were any differences in self-objectification. The results showed significant main effects on self-objectification from rejecting corporeality and avoidant attachment, while the interaction effect being insignificant. Hence, self-objectification decreased when associated with rejecting corporeality or avoidant attachment. These results may be limited as people with avoidant attachments most likely show signs of terror management. Nevertheless, the priming effect was insignificant.

Keywords:

Insecure Attachment, Self-Objectification, Terror Management Theory, Corporeality, Korean Women키워드:

불안정 애착, 자기대상화, 공포관리이론, 육체성, 한국 여성1. 서 론

공포관리이론(Terror Management Theory)은 인간이라면 필연적으로 가지고 있는 죽음공포를 다루는 심리적 기제에 대한 이론이다. 이 이론에 따르면 죽음에 대한 강력한 공포를 대항하기 위한 방어체계로써 초기에는 자존감, 문화적 세계관이 연구되었고(Greenberg, Pyszczynski, & Solomon, 1986) 이후 안정애착이 추가로 연구되었다(Mikulincer, Florian, & Hirshberger, 2003). 이들은 개인의 삶이 끝난 후에도 오랫동안 지속될 가치, 의미, 목적 등을 제공하여 존재에 가치를 부여하기 때문에 개인이 죽음공포에 대처할 수 있도록 돕는다(Greenberg et al., 2010). 또한 삶의 유한성에 대한 공포를 인간의 육체성(Corporeality)에 대한 거부로 접근하기도 했다(Goldenberg, Pyszczynski, Greenberg, & Solomon, 2000). 이 접근에 따르면 인간은 육체의 필멸성을 부정하기 위해 자신의 동물적인 부분과 거리를 두고 싶어한다. 즉 자기자신을 단순한 동물과 다른 특별한 존재로 여겨서 삶의 유한성을 부정하려는 본능이 있는 것이다. 단순한 예시로써는 많은 문화권에서 개, 돼지와 같은 동물에 비교하는 것이 상대를 비방하는 뜻으로 작용하는 것을 볼 수 있다. 이런 현상은 준인간화(Infrahumanization)로 설명될 수 있다. 준인간화는 비인간화(Dehumanization)에서 파생된 개념으로, 집단 간 대규모 폭력에서 가해자들이 피해자의 인간성을 부정함으로써 피해자들이 동정받을 여지가 적은, 하나의 인간이 아닌 집단으로 일반화 시키는 경향성을 의미한다(Kelman, 1976). 준인간화는 이보다 완화된 형태로, 상대에 대한 적대감이 없더라도 내집단은 더 인간답고 상대는 그렇지 못하다고 인식하는 경향성을 의미한다(Leyens et al., 2001). 준인간화 또는 비인간화가 심해질수록 돕는 행동이 감소하고(Cuddy, Rock, & Norton, 2007) 공감을 덜하며(Čehajić, Brown, & González, 2009) 타인을 괴롭히는 경향성이 심해졌기에(Obermann, 2011) 심리학적으로 매우 중요한 개념이다. 이는 상대가 대상화되었을 때 그들의 고통을 덜 신경쓰는 양상으로 이어지기도 한다(Loughnan et al., 2010). 실제로 여성 강간 피해자들이 대상화되었을 때 사람들이 그들을 덜 걱정하고 탓하는 경향성이 강해졌다(Loughnan, Pina, Vasquez, & Puvia, 2013).

준인간화가 타인이 아닌 스스로에게 적용되는 자기대상화(Self-Objectification)는 그만큼 개인의 심리적, 신체적 건강에 큰 악영향을 끼친다. 남녀 중 육체성에 대한 거부는 여성에게서 더 강하게 나타날 수밖에 없다(Ortner, 1974; Reynolds & Haslam, 2011). 여성만이 경험할 수 있는 생리, 임신, 출산은 여성으로 하여금 강한 육체성을 주기적으로 경험하게 하고 여성의 내면에 죽음공포를 남성보다 더 빈번하게 점화시킨다. Goldenberg (2005)는 여성이 분명히 존재하는 육체성과 이를 거부하고 싶어하는 본능 간 간극을 줄이기 위해 자신의 신체를 문화적 상징물로 승격화하는 자기대상화 과정을 통해 육체성과 죽음공포에 대처한다고 주장하였다(Courtney & Goldenberg, 2022). 자기대상화는 여성에게 인간성을 덜 부여하기 때문에 육체성 거부에 대한 보호 기제로서 장점이 있지만, 스스로에 대한 비인간화로 이어진다는 단점이 있다. 즉 자신을 대상화시켰기 때문에 성형수술이나 제모, 피부시술과 같이 스스로에게 고통을 주는 행동을 해도 상대적으로 괜찮다고 인지하고 있을 수 있다. 실제로 자기대상화를 많이 하는 여성은 자신의 신체에 대한 수치심이나 이상섭식 등 부정적인 결과로 이어진다는 선행연구들이 있다(Greenleaf & McGreer, 2006; Moradi & Huang, 2008; Tylka & Hill, 2004).

육체성 거부 및 죽음공포의 영향력은 애착의 양상에 따라 달라질 수 있다. 안정적인 애착 혹은 친밀한 관계는 앞서 언급된 세계관 보호와 자존감 향상의 기능을 모두 가지고 있으면서 생존의 유리함, 관계욕구의 충족 등 더 많은 기능이 있다(Mikulincer et al., 2003). 애착이 불안정한 경우 죽음공포의 영향을 더 많이 받았으며(Mikulincer & Florian, 2000) 반대로 친밀한 관계가 점화되었을 때는 죽음공포의 영향이 완화되었다(Weise et al., 2008). 따라서 애착이 불안정한 여성의 경우 육체성 거부와 상호작용 효과를 일으켜 죽음공포의 영향을 더 많이 받을 수 있을 것이다. 자기대상화도 마찬가지로 애착이 불안정한 경우 섭식장애(Elgin & Pritchard, 2006), 신체 불만족(Troisi et al., 2006), 부정적인 신체상 및 외모에 대한 중요성(Cash, Thériault, & Annis, 2004)으로도 이어진다. 이 역시 애착이 불안정하면 여성의 신체상에도 악영향을 끼칠 수 있음을 의미한다. 본 연구에서는 공포관리이론 실험 내에서 여성의 자기대상화에 불안정 애착이 영향력을 미칠 수 있는지, 그리고 육체성 거부와 불안정 애착 간에 상호작용 효과 여부를 검증하고자 하였다.

죽음공포나 육체성에 대한 거부는 무의식 속에 눌려 있는 것이기 때문에 이를 점화시켜서 의식의 경계까지 끌어올리는 실험연구 위주로 연구되어 왔다. 예를 들어 여성이 가방에서 머리핀을 떨어트렸을 때에 비해 탐폰을 떨어트렸을 때 육체성이 드러난 후자의 여성을 더 부정적으로 평가하고 거리를 두었으며(Roberts, Goldenberg, Power, & Pyszczynski, 2002), 임신한 연예인의 이미지에도 그렇지 않은 연예인보다 부정적으로 평가하였다(Goldenberg, Goplen, Cox, & Arndt, 2007). 본 연구에서는 Goldenberg 등(2001)이 사용한 ‘Humans are animals’와 ‘Humans are unique’ 지문을 활용하여 여성에게 육체성 거부를 점화하고, 불안정 애착의 양상에 따라 자기대상화 수준이 달라지는지를 검증하였다.

1) 연구 개요 및 가설

연구자들은 죽음공포라는 근원적인 메커니즘을 연구하기 위해 죽음공포를 무의식으로부터 의식의 경계로 끌어올릴 수 있는 다양한 연구방법을 개발해왔으며, 가장 흔히 쓰이는 방법은 죽음 현저성이나 육체성을 점화시키는 실험연구이다. 죽음공포나 육체성에 대한 거부감은 매우 강력하기 때문에 평상시에는 무의식 속에 가라앉아 있다. 하지만 너무 의식수준에 있으면 과도한 공포를 불러일으킬 수 있기 때문에 이중 방어 모델(Arndt, Greenberg, & Cook, 2002)을 활용하여 의식의 경계에 위치시키는 것이 공포관리이론의 주된 실험방법이다. 점화자극을 통해 죽음공포가 무의식에서 올라오면 근접 방어가 발동되어 죽음공포를 의식적인 인식에서 제거하려고 한다. 이는 빨리 발동되는 만큼 시간이 조금만 지나면 느슨해진다. 고로 또 다시 죽음불안이 올라올 때 발동되는 것이 원위 방어이다. 원위 방어는 문화적 세계관, 자존감, 애착에 대한 접근을 증가시켜 실존적 공포로부터 개인을 보호한다(Landau et al., 2004). 죽음공포나 육체성 거부에 노출되었을 때 개인의 심리에 어떤 영향이 있는지 측정하기 위해 공포관리이론 연구자들은 점화자극과 종속변인 사이에 딜레이 척도나 여러 가지 활동을 추가하여 이들이 의식적인 인식에서 물러날 시간을 번다. Goldenberg 등(2000)은 죽음현저성 조건의 참여자들이 동물과 신체 분비물에 대해 혐오 반응을 더 보였으며, 인간이 동물과 비슷하다고 묘사하는 글 보다 다르다고 묘사하는 글을 선호함을 확인했다. 다른 선행연구에서도 죽음현저성 조건의 여성들은 자기대상화가 증가하였다(Roberts et al., 2002).

이 연구에서는 선행연구를 따라 육체성 점화와 불안정 애착이 여성의 자기대상화에 갖는 효과를 확인하고자 하였다. 구체적으로는, 인간은 동물과 달리 특별하다고 생각하는 경우에 비해 인간과 동물의 유사성에 대해 점화된 경우 자기대상화가 증가하는지 보고자 하였다. 또한 이런 경향성이 불안정 애착이 높을수록 심화되는지 확인하여, 애착이 불안정한 여성일수록 자기대상화에 더 취약한지 여부를 실험연구를 통해 검증하고자 하였다.

전통적으로 공포관리이론 실험에서는 참여자가 실험주제를 알 수 없도록 자존감 등의 척도를 도입부에 넣는다. 이 실험에서 역시 자존감 척도를 먼저 제시하고, 참여자가 가지고 있는 애착양상을 묻는 성인애착척도를 사용하였다. 이후 실험, 통제 조건에 따라 육체성 거부를 점화시키는 지문(실험조건) 혹은 그렇지 않은 지문(통제조건)이 주어졌고, 점화효과를 발휘하고 죽음공포를 의식의 경계선에 놓기 위해 지연 자극이나 척도를 사용한다. 선행연구와 같이 지연자극으로 긍정정서 부정정서 척도를 사용하였다. 이후 종속변인인 자기대상화를 측정하였으며, 마지막으로 지문에 의해 육체성 거부가 점화되었는지 검증하기 위해 선행연구들과 마찬가지로 저자에 대한 평가를 물었다. 선행연구에 따르면 육체성 거부가 점화된 실험조건의 참여자들은 글의 저자에 대해 더 부정적으로 평가한다(Goldenberg et al., 2007).

2. 방 법

1) 연구대상 및 연구절차

연구 참여자는 대학생 온라인 커뮤니티에 통해 모집되었다. 자기보고식으로 제작된 온라인 실험은 약 10~15분 가량 소요되었으며, 실험이 끝난 후 모든 연구참여자에게 실험에 대한 설명서와 3,900원 상당의 음료수 기프티콘이 지급되었다. 총 220명의 자료를 수집하였으며 무작위로 ‘Humans are animals’ 지문이 주어진 실험조건과 ‘Humans are unique’ 지문이 주어진 통제조건에 성별을 남성으로 응답한 1명, 그리고 불성실하게 응답한 참여자 13명을 제외하고 총206명의 자료를 최종 분석에 사용하였다. 최종 자료에는 실험조건에 105명, 통제조건에 101명이 할당되었다. 참여자들의 나이는 만 18세에서 28세로 여성으로 평균 22.61세(SD=1.93)였다.

실험설계는 ‘여대생의 성격특성 및 대인관계 연구’로 참여자들에게 주어졌다. 성별, 나이, 학년, 학력에 대한 인구통계학적 질문 및 보상 지급을 위한 휴대전화 번호를 수집하였다. 먼저 자존감 그리고 성인애착척도가 모든 참여자에게 공통적으로 주어졌다. 이후 실험조건에는 육체성 거부를 점화하기 위해 Goldenberg 등(2001)이 사용한 ‘Humans are animals’ 지문이, 통제조건에는 ‘Humans are unique’ 지문을 번안 및 수정하여 사용하였다. 공포관리이론의 선행연구들과 마찬가지로 육체성 거부를 위해 정적정서 부적정서 척도가 지연자극으로 활용되었다. 마지막으로 실험/통제 조건에 따라 종속변수인 자기대상화 수준이 달라졌는지 검증하기 위해 모든 참여자에게 객체화된 신체의식 척도를 제시하였다.

2) 연구도구

Rosenberg(1965)가 개발한 자존감 척도를 국내에서 원호택과 이훈진(1995)이 번안한 한국판을 사용하였다. 총 10개 문항으로 1점(전혀 그렇지 않다)에서 5점(매우 그렇다)까지 5점 리커트 척도로 평정한다. 이 실험에서의 내적 일치도는 .90이다.

Brennan, Clark과 Shaver(1998)가 개발하고 Fraley, Shaver(2000)가 개정한 친밀한 관계에서의 경험-개정판(Experiences in Close Relationship-Revised)을 김성현(2004)이 번안 및 타당화한 척도를 사용하였다. 총 36문항으로 이루어진 이 척도는 애착불안 18문항과 애착회피 18문항의 두 하위요인으로 나뉘어져 있다. 각 문항은 1점(전혀 그렇지 않다)에서 7점(매우 그렇다)까지 7점 리커트 척도를 평정하여 사용하게 되어 있으며 점수가 높을수록 해당 하위요인의 특성이 더 나타남을 의미한다. 이 실험에서의 내적 일치도는 전체적으로는 .92, 하위요인별로는 애착불안 .93, 애착회피 .91이었다.

실험조건인 육체성 거부를 점화하는 지문은 서울소재 대학의 우수학생(4학년)이 쓴 글로, ‘인간 본성에 대해 가장 중요한 점’이라는 주제로 쓰였다고 소개하며 두 개 지문 중 하나를 제시한다. 첫 번째는 ‘인간도 동물이다(Humans are animals)’ 글로(Goldenberg et al., 2001), 인간과 동물의 생물학적 유사성에 대해 기술하고 있다, 이 지문은 인간과 동물을 유사한 존재로 묘사함으로써 육체의 한계를 떠올리게 하여, 죽음공포를 점화시키려는 의도를 가지고 사용되었다. 비교 대상인 ‘인간은 특별하다(Humans are unique)’ 글은 인간을 동물과 차별화시키며 인간의 고유성과 특별함을 기술하고 있다. 이 지문을 통해 인간과 동물 간의 차이점을 상기시켜 육체적 죽음에 대한 방어적인 인간본연의 태도를 유지시키고자 하였다. 이 실험에서는 지문들을 한글로 수정, 번안하여 사용하였다. 번안 과정에는 심리학 교수 1명, 심리학 박사과정 1명, 그리고 영어권 나라에 거주경험이 있는 석사과정 학생이 2명 이상 참여하였다. 실험조건은 1, 통제조건은 0으로 더미변수화 하여 분석에 활용되었다.

지문1) 인간도 동물이다.

지문2) 인간은 특별하다

박홍석과 이정미(2016)의 수정된 한국판 PANAS척도를 사용하였다. 이 척도는 죽음 현저성이 점화된 후 이중방어모델에 의해 의식에서 죽음을 제거하는데 필요한 지연 자극으로써 활용되었다. 이에 더해 분석과정에서 죽음으로 인한 부적정서가 종속변인에 영향을 끼치지 않았음을 확인하기 위해 사용되었다. 이 척도는 총 20문항으로 정적정서 10문항, 부적정서 10문항으로 구성되어 있으며, 1점(전혀 그렇지 않다)에서 5점(매우 많이 그렇다)까지 5점 리커트 척도를 평정하여 사용하였다. 이 실험에서의 내적 일치도는 정적정서 .85, 부적정서 .90였다.

McKinley와 Hyde(1996)가 개발한 객체화 신체의식 척도(Objectified Body Consciousness Scale)를 김완석, 유연재와 박은아(2007)가 한국판으로 개발한 한국판 객체화 신체의식 척도로, 성별과 무관하게 한국 대학생에게 쓰일 수 있도록 개발되었다. 원척도는 감시성, 수치심, 통제신념의 세 가지 하위요인으로 나뉘어져 있다. 신체감시성 8문항(예: ‘나는 내가 어떻게 보일까에 대해 하루에도 여러 번 생각한다’), 신체수치심 8문항(예: ‘체중을 조절하지 못하면 내게 문제가 있는 것처럼 느껴진다’), 통제신념 8문항(예: ‘내가 충분히 노력하면 원하는 몸무게가 될 수 있다’) 3요인으로 구성되었다. 각 문항은 1점(매우 동의하지 않음)에서 6점(매우 동의함)까지 6점 리커트 척도를 평정하여 사용하였다. 내적 일치도는 .87로, 감시성 .89, 수치심 .88, 통제신념 .75이었다.

위의 육체성 점화지문을 개발한 Goldenberg 등(2001)에서 사용된 문항과 같은 것으로, 저자에 대한 호감, 의견에 동의하는 정도 등을 묻는 6문항이다. 9점 리커트 척도(1=전혀 그렇지 않다, 9=매우 그렇다)를 평정하여 사용하였다. 이는 Cox, Goldenberg, Pyszczynski와 Wiese(2007)에서 육체성 거부를 점화하는 지문이 참여자들에게 더 부정적으로 평가되었는지를 봄으로써 육체성 거부가 제대로 점화되었는지 확인하는데 사용되었다. 즉 육체성 거부가 점화된 피험자는 방어로써 자신의 육체성을 더 억누르기 위해 ‘인간과 동물은 유사하다’는 저자의 주장에 대해 보다 거부감을 느끼게 된다. 이에 따라 다른 조건의 피험자보다 지문의 저자에 대해 보다 부정적으로 평가하고 저자의 주장에 동의하지 않게 된다. 이 실험에서의 내적 일치도는 .96이었다.

3) 자료분석

SPSS 21.0을 사용하여 자료를 분석하고 연구문제를 검증하였다. 신뢰도 분석 및 빈도분석, 기술통계를 실시한 후 조작점검 및 육체성 거부의 점화효과를 확인하기 위해 집단에 따라 저자에 대한 평가가 달라지는지 보기 위해 t 검증을 하였다. 지문에 의해 피험자의 정서가 종속변인에 영향을 주지 않았는지 확인하기 위해서도 t 검증을 실시하였다. 육체성 거부 점화 여부와 불안정 애착 수준에 따라 자기대상화 수준이 달라지는지 보기 위해 다중회귀분석으로 각 독립변수의 영향력 및 상호작용 효과를 검증하였다.

3. 결 과

2) 점화효과 확인

피험자가 지문을 읽고 육체성 거부가 점화되었는지 확인하기 위해 저자평가에 대한 t 검증을 실시하였다. 그 결과 육체성 거부가 점화된 집단(M=4.97, SD=1.31)과 인간의 독특성이 점화된 집단(M=5.19, SD=1.27) 간 통계적 차이는 없었다(t=-1.223, df=204, p=.222). 즉 저자에 대한 참여자들의 의견에 차이가 없었다는 것이다. 이는 본 연구의 가설과는 달리 점화효과가 나타나지 않음을 의미하며 이에 대한 내용은 논의에서 자세하게 다루었다.

피험자의 정서가 종속변인에 차이를 미치지 않았는지 확인하기 위해 정적정서와 부적정서의 차이를 하나의 변수로 만들어, 집단 간 t 검증을 실시하였다. 이는 점수가 높을수록 피험자가 정적정서를 많이 경험하였다는 것을 의미한다. 그 결과 육체성 거부가 점화된 집단(M=.54, SD=1.18)과 인간의 독특성이 점화된 집단(M=.62, SD=1.13) 간 차이는 통계적으로 유의하지 않았다(t=-.489, df=204, p=.625). 이는 지문 간 유의미한 정서 차이가 없고 선행연구와 같이 죽음공포가 의식의 경계에 위치해있음을 시사한다. 소요 시간 역시 집단 간 차이가 없어(t=.567, df=204, p=.572) 종속변인에 영향을 미치지 않았음이 확인되었다.

3) 육체성 점화와 불안정 애착이 자기대상화에 미치는 영향

저자에 대한 평가로 본 조작점검이 집단 간 유의하지는 않았지만 자기대상화에 대한 육체성 거부와 불안정 애착의 주효과 및 상호작용효과가 존재하는지 알아보기 위해 다중회귀분석을 실시하였다. 불안정 애착은 애착불안과 애착회피로 나뉘기에 종속변인인 자기대상화에 대해 두 번의 다중회귀분석을 각각 실시하였다.

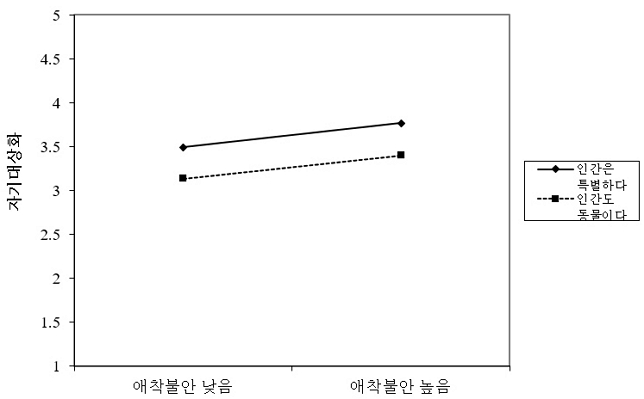

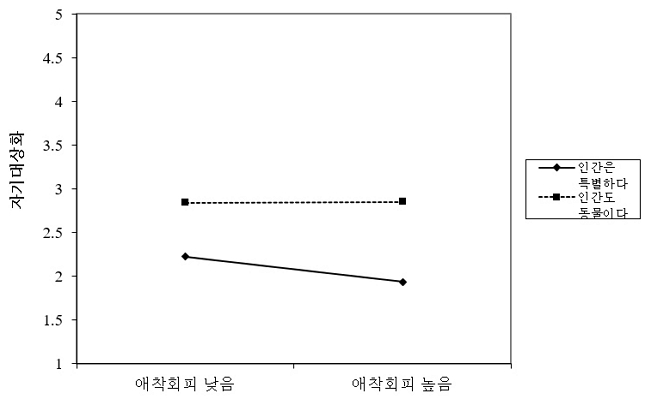

자기 대상화에 대한 육체성 거부와 불안정 애착의 유형에 따른 차이를 <표 3-1>, <표 3-2>에 제시하였다. 우선 애착불안과 애착회피 모두 다중회귀모형 적합도가 좋았다(애착불안: F=3.804, p<.05, 애착회피: F=2.661, p<.05). 애착불안을 분석했을 때 주효과(육체성 거부: t=-1.844, p=.067, 애착불안: t=1.853, p=.065) 및 상호작용효과(t=-.022, p=.982)가 모두 유의하지 않았다. 이와 달리 애착회피를 분석했을 때 자기대상화에 대한 육체성 거부의 주효과가 각각 유의했다(육체성 거부: t=-2.109, p<.05, 애착회피: t=-2.109, p<.05). 즉 육체성 거부가 점화되었을 때, 그리고 애착회피가 높을 때 각각 자기대상화가 낮아졌음을 의미한다. 이때 두 변수의 상호작용은 유의하지 않았다(t=1.473, p=.142).

4. 논 의

이 논문에서는 육체성 거부가 점화된 집단과 인간의 독특성이 점화된 집단 간 자기대상화가 불안정 애착의 정도에 따라 달라지는지 보고자 실시되었다. 공포관리이론에 따라 육체성 거부가 점화되고 불안정 애착이 강할수록 자기대상화 수준이 높아질 것이라고 예상하였다. 불안정 애착을 애착불안과 애착회피로 각각 나누어 분석하였고, 그 결과 육체성 거부와 애착불안의 주효과는 유의하지 않았으며, 육체성 거부와 애착회피의 주효과가 유의하게 나타났다. 상호작용 효과는 두 경우 모두 나타나지 않았다. 구체적인 결과와 해석은 다음과 같다.

육체성 거부가 점화되고 애착회피가 높을수록 자기 대상화가 낮게 나타났다. 이는 육체성 거부가 점화될 때 애착회피가 애착불안보다 전형적인 죽음 현저성 관리 효과를 보이기 때문일 수 있다. Mikulincer와 Florian(2000)의 연구에서도 죽음 현저성에 대한 세계관보호는 애착회피에서만 공포관리효과를 보였다. 이는 애착회피가 높은 개인의 조절전략과 관련이 있을 수 있다. 애착회피가 높을수록 죽음의 현저성이 높아진 심리적 스트레스 상황에서 이 고통을 억압하고 스스로와 세상을 더 이상적인 모습으로 왜곡하는 경향성이 있기 때문이다(Fraley & Shaver, 2000; Mikulincer, 1998). 이런 전략은 죽음을 의식에서 억압하여 세계관을 보호하는 경향성으로 이어지는 죽음 현저성의 효과와 유사한 면이 있다. 반면 애착불안이 높을수록 버림받음, 소멸/죽음에 대한 공포가 높다(Erez et al., 2009; Mikulincer & Florian, 1998). 따라서 굳이 죽음을 점화시키지 않아도 죽음공포에 대한 접근성이 만성적으로 높을 수 있기 때문에 죽음의 현저성이 점화되었을 때 애착회피만이 자기대상화에 유의한 영향을 주었을 수 있다.

가설과 달리 육체성 거부가 점화되고 애착회피가 높을수록 자기 대상화가 낮아진 것은 세계관을 구성하는 준거집단이 성인기 초기 여성으로, 일반적인 한국사회의 분위기와 다르기 때문일 수도 있다. 개인이 중요시 여기는 가치관에 따라 죽음이 점화되었을 때 반응하는 양상이 다를 수 있기 때문이다(Jong, Halberstadt, & Bluemke, 2012; Mathews & Sear, 2008; Wisman & Goldenberg, 2005). 본 연구의 대상인 20대 여성은 국내의 남녀 갈등이나 페미니즘 운동에 영향을 받은 세대일 수 있다. 한국여성정책연구원에서 진행한 20대 남녀 1,004명을 대상으로 한 페미니즘 인식조사 결과에 의하면 20대 여성 약 2명 중 1명, 남성 약 10명 중 1명이 자신을 페미니스트로 인식하고 있어, 20대 여성에게 페미니스트 정체성이 상당히 대중화됐음을 알 수 있다. 또한 우리사회에서 여성혐오가 심각하다고 느끼는 여성은 79.3%인 반면 남성은 42.6%만 심각하다고 느낀다고 보고하였다(한국여성정책연구원 보도자료, 2019). 이에 반해 이 연구에서 사용된 객체화 신체의식 척도의 문항들은 상당히 직접적으로 이 주제를 다루고 있다. 예를 들어 ‘나는 내 겉모습을 거의 신경쓰지 않는다’, ‘내가 입고 있는 옷이 내 외모를 돋보이게 하고 있는지 자주 신경쓴다’, ‘나는 내가 할 수 있는 최선의 겉모습(외모)이 되도록 노력하지 않으면 내 자신이 창피하게 느껴진다’ 등 여성주의 가치관을 가지고 있는 사람이 본다면 자기 대상화가 낮아지는 방향으로 응답하게끔 질문하고 있음을 알 수도 있다. 따라서 애착회피가 높은 여성에게 육체성 거부를 점화했을 때, 참여자들의 여성주의를 중요시하는 경우, 세계관보호를 위해 자기 대상화가 낮아지는 방향으로 응답했을 가능성이 있다.

육체성 거부와 애착회피의 주효과가 있었음에도 유의성이 약한 편이었고, 상호작용효과는 유의하지 않았다. 죽음에 대한 공포나 육체의 유한성은 문화권에 특정되지 않은 인류보편적인 문제이지만 이를 극복하려는 심리적 노력은 문화간 차이가 있을 수 있다. 선행연구들도 주로 서양에서 이루어진 것과 더불어, 서양은 동양에 비해 개인적인 자기를 강하게 가지고 있는 반면 동양은 사회적 자기를 더 강하게 가지고 있다(Markus & Kitayama, 1991). 박지선, 최인철(2002)은 이런 특성으로 인해 동양 사람들은 죽음공포에 노출됐을 때 개인의 사회적 정체성을 의도적으로 부각할 필요성이 덜하다고 주장했다. 실제로 한국인들을 대상으로 한 그들의 연구에서는 똑같이 죽음을 점화시킬지라도 기존의 공포관리이론에서 사용하는 접근과 달리, 노장사상적 접근을 점화시켰을 때 실험집단은 통제집단과 유의한 차이를 보이지 않았다. 죽음에 대한 공포를 기반으로 하고 있는 기존연구와 달리, 노장사상은 자연에 따름으로써 천지만물과 조화를 이루는 것이 핵심적인 사상이다(이강수, 1997). 연구자들은 이는 곧 죽음에 대한 불안과 공포감을 덜 경험하는 결과로 이어질 것이라고 주장하였다. 유사한 맥락으로 선행연구에서 남성은 성적으로 매력적인 여성, 즉 육체성이 강하게 드러나는 여성에게 거부감을 느꼈지만 여성은 그렇지 않았다(Landau et al., 2006). 이는 국내연구에서도 나타난 경향성으로, 죽음 현저성 조건에서 성적 소구 광고를 본 남성은 광고에 대한 태도가 부정적이었지만 여성은 이런 효과가 나타나지 않았다(박준우, 김희영, 이선민, 전승우, 2014). 연구자들은 여성의 경우 이미 자기 대상화가 되어 있기 때문에 죽음 현저성을 점화했을 때 유의한 변화가 나타나지 않은 것으로 해석하였다.

이 연구는 국내에서 처음으로 여성의 자기 대상화 과정을 공포관리이론을 적용하여 직접적으로 설명하고자 한 의의가 있다. 여성의 신체 대상화에 대한 선행연구는 대부분 외모에 대한 사회적 기준의 내면화, 외모에 대한 차별과 같이 사회문화적 변인으로 주를 이루었다. 공포관리이론은 죽음공포라는 매커니즘을 통해 여성의 신체가 왜 대상화되는지 설명하고자 했다는 의의가 있다.

이 연구는 외모에 대한 한국여성의 가치관이 변했을 가능성을 제시하며 공포관리이론에 새로운 관점을 제시한다는 점에서 의의가 있다. 한정적인 결과이긴 하지만 ‘인간도 동물이다’ 실험집단에 배정된 여성은 자기 대상화가 유의하게 낮아졌다. 이는 2010년대 중반부터 확산된 국내 여성주의 가치관의 영향으로 볼 수 있다. 선행연구에서 여성은 죽음공포로 인해 자기 대상화를 하기 쉬운 위치에 있다고 주장하지만, 의식적으로 이를 피하도록 교육하고 그 가치관을 공유하는 것은 자기 대상화의 영향을 낮추는데 기여할 수 있음을 시사한다. 이는 공포관리이론에서 세계관 방어의 일환으로 볼 수 있는데, 사회적인 주류에서 벗어나더라도 개인이 준거하는 집단의 가치에 따라 같은 주제에 대해서도 반응하는 양상이 달라질 수 있다. 이 연구는 세계관 방어가 육체성 거부보다 더 강력한 영향을 끼칠 수도 있을 가능성을 제시하였다.

이 연구는 서양에서 이루어진 기존 연구와는 달리 동양문화권의 여성의 자기 대상화는 육체성에 큰 영향을 받지 않을 수 있다는 가능성을 제시했다는 의의가 있다. 자연을 극복해야 할 대상으로 여기고 인간과 구별하려는 경향성이 강한 서양과는 달리 동양은 자연의 순리를 따르고 조화롭게 사는 방식을 강조한다. 이런 사상을 강조했던 노자나 장자와는 시대상이 많이 달라지기는 했지만 이토록 오래된 문화표상은 쉽게 바뀌지 않는다. 우리나라를 포함하여 동양문화권의 나라들은 지도자의 탄생설화부터 나라의 기원까지 동물이나 자연을 언급하고 주요역할을 부여하는 경향성이 있다(임태홍, 2007). 반면 서양의 신화는 주로 악마 등 악한 존재에게 동물적인 특징이 부여되며, 악을 상징하는 다양한 추상적인 조형요소 중에 동물이 가장 빈번하게 나타났다(이영화, 2018). 그렇기 때문에 그들은 스스로를 동물로부터 구별하고 보다 나은, 육체를 초월한 존재가 되고 싶은 동기가 부여된다. 하지만 육체성에 대해 특별한 반감이 없는 동양문화권에서 이런 양상이 나타나지 않을 수 있다.

이 연구의 한계점은 첫째, 자기 대상화는 주로 여성을 대상으로 연구가 이뤄지기는 하지만 현대사회에서는 남성 역시 외모에 관한 고민을 하며 신체불만족 역시 이전보다 높아지는 추세이다(유주희, 손은정, 2017). 남자 청소년의 신체감시 및 불안이 부정적인 섭식행동으로 이어진다는 선행연구도 있다(김시연, 서영석, 2012). 후속 연구에서는 본 연구의 결과가 남성표본에 적용되는지 확인할 필요가 있다. 둘째, 선행연구에서는 지문에 따라 저자에 대한 평가가 달라졌지만 이 연구에서는 차이가 없었다. 본 연구에서는 북미인을 대상으로 한 서양의 선행연구의 점화자극과 실험설계를 사용했고 아직까지 국내에 적용한 연구는 없다. 후속 연구에서는 북미 연구의 육체성 점화자극이 국내 연구대상에 적용가능한지 검증할 필요가 있다. 비록 본 연구에서 예상했던 육체성 거부 및 죽음현저성 점화 자극 효과는 없었지만 자기대상화가 낮아지는 효과는 있었다. 이는 실험에서 제시된 지문이 여대생들에게 육체성 거부 및 죽음현저성을 점화시켰지만 자연친화적인 동양문화상 저자에 대한 명백한 부정적인 평가로 이어지지 않았을 가능성도 있다. 이 연구의 마지막 제한점은 실험이 온라인으로 실시된 것이다. 연구자가 참여자들의 진행과정을 통제하기 용이하지 않기 때문에 자극점화와 설문 응답 간 소요된 시간이 참여자에 따라 상이할 수 있다(Treger, Benau, & Timko, 2023).

Acknowledgments

본 연구는 제1저자의 석사학위논문(2020)을 수정·보완한 것임.

References

- 김성현 (2004). 친밀 관계 경험 검사 개정판 타당화 연구: 확증적 요인분석과 문항 반응 이론을 중심으로. 서울대학교 대학원 석사학위논문(미간행).

- 김시연·서영석 (2012). The Drive for Muscularity and Eating Disorder In Male Adolescents: Peer Appearance Pressure and Objectification Theory. <한국심리학회지: 상담 및 심리치료>, 24(4), 929-948.

- 김완석·유연재·박은아 (2007). 한국김완석, 유연재, 박은아 (2007). 한국판 객체화 신체의식 척도(K-OBS): 개발과 타당화. <한국심리학회지: 일반>, 26(2), 329-349.

- 박준우·김희영·이선민·전승우 (2014). 죽음 현저성이 성적소구 광고 효과에 미치는 영향. <소비문화연구>, 17(4), 1-18.

- 박지선·최인철 (2002). 죽음에 대한 생각이 우리를 훌륭한 시민으로 만드는가?. <한국심리학회지: 사회 및 성격>, 16(1), 75-89.

- 박홍석·이정미 (2016). 정적정서 부적정서 척도(PANAS)의 타당화. <한국심리학회지: 일반>, 35(4), 617-641.

- 유주희·손은정 (2017). 남자대학생의 또래 대상화경험과 공적 자기의식이 신체불만족에 미치는 영향: 신체감시의 매개효과. <한국심리학회 학술대회 자료집>, 311-311.

- 이강수 (1997). <노자와 장자>. 서울: 도서출판 길.

- 이영화 (2018). 행위공동체 내의 언어·사회·문화: 영어간판 속 텍스트의 언어적 특성과 사회·문화적 양상에 관한 인식의 고찰. <한국콘텐츠학회논문지>, 18(6), 364-373.

- 임태홍 (2007). 한국 고대 건국신화의 구조적 특징-중국과 일본의 신화를 통해서 본. <동양철학연구>, 52, 141-177.

- 원호택, 이훈진 (1995). 편집성 척도(Paranoia Scale)의 신뢰도, 타당도 연구. <한국심리학회지: 임상>, 14(1), 83-94.

- 한국여성정책연구원 (2019. 01. 15). 한국사회의 성평등 현안 인식조사 결과 발표. [보도자료]. https://scholar.kyobobook.co.kr/article/detail/4010027045214

-

Arndt, J., Greenberg, J., & Cook, A. (2002). Mortality salience and the spreading activation of worldview-relevant constructs: exploring the cognitive architecture of terror management. Journal of Experimental Psychology: General, 131(3), 307.

[https://doi.org/10.1037//0096-3445.131.3.307]

- Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: An intergrative overciew. In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46-76). New York: Guilford Press.

-

Cash, T. F., Thériault, J., & Annis, N. M. (2004). Body image in an interpersonal context: Adult attachment, fear of intimacy, and social anxiety. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(1), 89-103.

[https://doi.org/10.1521/jscp.23.1.89.26987]

-

Čehajić, S., Brown, R., & González, R. (2009). What do I care? Perceived in group responsibility and dehumanization as predictors of empathy felt for the victim group. Group Processes & Intergroup Relations, 12(6), 715-729.

[https://doi.org/10.1177/1368430209347727]

-

Courtney, E. P., & Goldenberg, J. L. (2022). Adaptive self-objectification in the context of breast cancer: A theoretical integration of the terror management health model and research on objectification. Applied Psychology: Health and Well-Being, 14(4), 1211-1227.

[https://doi.org/10.1111/aphw.12331]

-

Cox, C. R., Goldenberg, J. L., Pyszczynski, T., & Weise, D. (2007). Disgust, creatureliness and the accessibility of death-related thoughts. European Journal of Social Psychology, 37, 494-507.

[https://doi.org/10.1002/ejsp.370]

-

Cuddy, A. J., Rock, M. S., & Norton, M. I. (2007). Aid in the aftermath of Hurricane Katrina: Inferences of secondary emotions and intergroup helping. Group Processes & Intergroup Relations, 10(1), 107-118.

[https://doi.org/10.1177/1368430207071344]

-

Elgin, J., & Pritchard, M. (2006). Adult attachment and disordered eating in undergraduate men and women. Journal of College Student Psychotherapy, 21, 25-40.

[https://doi.org/10.1300/J035v21n02_05]

-

Erez, A., Sleebos, E., Mikulincer, M., Van Ijzendoorn, M. H., Ellemers, N., & Kroonenberg, P. M. (2009). Attachment anxiety, intra-group (dis)respect, actual efforts, and group donation. European Journal of Social Psychology, 39, 734-746.

[https://doi.org/10.1002/ejsp.571]

-

Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (2000). Adult romantic attachment: Theoretical developments, emerging controversies, and unanswered questions. Review of General Psychology, 4, 132-154.

[https://doi.org/10.1037//1089-2680.4.2.132]

-

Goldenberg, J. L., Pyszczynski, T., Greenberg, J., & Solomon, S. (2000). Fleeing the body: A terror management perspective on the problem of human corporeality. Personality and social psychology review, 4(3), 200-218.

[https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0403_1]

-

Goldenberg et al. (2001). I am not an animal: Mortality salience, disgust, and the denial of human creatureliness. Journal of Experimental Psychology: General, 130(3), 427-435.

[https://doi.org/10.1037//0096-3445.130.3.427]

-

Goldenberg, J. L. (2005). The body stripped down: An existential account of the threat posed by the physical body. Current Directions in Psychological Science, 14(4), 224-228.

[https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2005.00369.x]

-

Goldenberg, J. L., Goplen, J., Cox., C. R., & Arndt, J. (2007). “Viewing” pregnancy as an existential threat: The effects of creatureliness on reactions to media depictions of the pregnant body. Media Psychology, 10(2), 211-230.

[https://doi.org/10.1080/15213260701375629]

-

Goldenberg, J. L., Courtney, E. P., & Felig, R. N. (2021). Supporting the dehumanization hypothesis, but under what conditions? A commentary on Over (2021). Perspectives on Psychological Science, 16(1), 14-21.

[https://doi.org/10.1177/1745691620917659]

-

Greenberg J., Pyszczynski T., & Solomon S. (1986). The causes and consequences of a need for self-esteem: A terror management theory. In R. R. Baumeister (Ed.), Public self and private life (pp. 189-212). New York: Springer-Verlag.

[https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9564-5_10]

-

Greenberg, J., Kosloff, S., Solomon, S., Cohen, F., & Landau, M. (2010). Toward understanding the fame game: The effect of mortality salience on the appeal of fame. Self and Identity, 9, 1-18.

[https://doi.org/10.1080/15298860802391546]

-

Greenleaf, C., & McGreer, R. (2006). Disordered eating attitudes and self-objectification among physically active and sedentary female college students. The Journal of psychology, 140(3), 187-198.

[https://doi.org/10.3200/JRLP.140.3.187-198]

-

Jong, J., Halberstadt, J., & Bluemke, M. (2012). Foxhole atheism, revisited: The effects of mortality salience on explicit and implicit religious belief. Journal of Experimental Social Psychology, 48(5), 983-989.

[https://doi.org/10.1016/j.jesp.2012.03.005]

-

Kelman, H. C., & Cohen, S. P. (1976). The problem-solving workshop: A social-psychological contribution to the resolution of international conflicts. Journal of Peace Research, 13(2), 79-90.

[https://doi.org/10.1177/002234337601300201]

-

Landau, M. J., Johns, M., Greenberg, J., Pyszczynski, T., Martens, A., Goldenberg, J. L., & Solomon, S. (2004). A function of form: terror management and structuring the social world. Journal of personality and social psychology, 87(2), 190.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.87.2.190]

-

Landau, M. J., Goldenberg, J. L., Greenberg, J., Gillath, O., Solomon, S., Cox, C., ... & Pyszczynski, T. (2006). The siren’s call: Terror management and the threat of men’s sexual attraction to women. Journal of personality and social psychology, 90(1), 129.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.1.129]

-

Leyens, J. P., Rodriguez-Perez, A., Rodriguez-Torres, R., Gaunt, R., Paladino, M. P., Vaes, J., & Demoulin, S. (2001). Psychological essentialism and the differential attribution of uniquely human emotions to ingroups and outgroups. European Journal of Social Psychology, 31(4), 395-411.

[https://doi.org/10.1002/ejsp.50]

-

Loughnan, S., Haslam, N., Murnane, T., Vaes, J., Reynolds, C., & Suitner, C. (2010). Objectification leads to depersonalization: The denial of mind and moral concern to objectified others. European Journal of Social Psychology, 40(5), 709-717.

[https://doi.org/10.1002/ejsp.755]

-

Loughnan, S., Pina, A., Vasquez, E. A., & Puvia, E. (2013). Sexual objectification increases rape victim blame and decreases perceived suffering. Psychology of Women Quarterly, 37(4), 455-461.

[https://doi.org/10.1177/0361684313485718]

-

Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Cultural variation in the self-concept. In The self: Interdisciplinary approaches (pp. 18-48). New York, NY: Springer New York.

[https://doi.org/10.1007/978-1-4684-8264-5_2]

-

Mathews, P., & Sear, R. (2008). Life after death: an investigation into how mortality perceptions influence fertility preferences using evidence from an internet-based experiment. Journal of Evolutionary Psychology, 6(3), 155-172.

[https://doi.org/10.1556/JEP.6.2008.3.1]

-

McKinley, N. M., & Hyde, J. S. (1996). The objectified body consciousness scale: Development and validation. Psychology of Women Quarterly, 20, 181-215.

[https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1996.tb00467.x]

-

Mikulincer, M. (1998). Attachment working models and the sense of trust: An exploration of interaction goals and affect regulation. Journal of Personality and Social Psychology, 74(5), 1209-1224.

[https://doi.org/10.1037//0022-3514.74.5.1209]

- Mikulincer, M., & Florian, V. (1998). The relationship between adult attachment styles and emotional and cognitive reactions to stressful events. In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 143-165). The Guilford Press.

-

Mikulincer, M., & Florian, V. (2000). Exploring individual differences in reaction to mortality salience: Does attachment style regulate terror management mechanisms? Journal of Personality and Social Psychology, 79(2), 260-273.

[https://doi.org/10.1037//0022-3514.79.2.260]

-

Mikulincer, M., Florian, V., & Hirschberger, G. (2003). The existential function of close relationships: Introducing death into the science of love. Personality and Social Psychology Review, 7, 20-40.

[https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0701_2]

-

Moradi, B., & Huang, Y. P. (2008). Objectification theory and psychology of women: A decade of advances and future directions. Psychology of women quarterly, 32(4), 377-398.

[https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2008.00452.x]

-

Obermann, M. L. (2011). Moral disengagement among bystanders to school bullying. Journal of School Violence, 10(3), 239-257.

[https://doi.org/10.1080/15388220.2011.578276]

- Ortner, S. (1974). Is female to nature as male is to culture? In Women, culture, and society, ed. Michelle Zimbalist and Louise Lamphere. Stanford: Stanford University Press.

-

Reynolds, C., & Haslam, N. (2011). Evidence for an association between women and nature: An analysis of media images and mental representations. Ecopsychology, 3(1), 59-64.

[https://doi.org/10.1089/eco.2010.0014]

-

Roberts, T. A., Goldenberg, J. L., Power, C., & Pyszczynski, T. (2002). “Feminine protection”: The effects of menstruation on attitudes towards women. Psychology of Women Queaterly, 26, 131-139.

[https://doi.org/10.1111/1471-6402.00051]

-

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University.

[https://doi.org/10.1515/9781400876136]

-

Treger, S., Benau, E. M., & Timko, C. A. (2023). Not so terrifying after all? A set of failed replications of the mortality salience effects of Terror Management Theory. PLoS one, 18(5), e0285267.

[https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285267]

-

Troisi et al. (2006). Body dissatisfaction in women with eating disorders: Relationship to early separation anxiety and insecure attachment. Psychosomatic Medicine, 68, 449-453.

[https://doi.org/10.1097/01.psy.0000204923.09390.5b]

-

Tylka, T. L., & Hill, M. S. (2004). Objectification theory as it relates to disordered eating among college women. Sex roles, 51, 719-730.

[https://doi.org/10.1007/s11199-004-0721-2]

-

Weise et al. (2008). Interpersonal politics: The role of terror management and attachment processes in shaping political preferences. Research Article, 19(5), 448-455.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02108.x]

-

Wisman, A., & Goldenberg, J. L. (2005). From the grave to the cradle: evidence that mortality salience engenders a desire for offspring. Journal of personality and social psychology, 89(1), 46.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.89.1.46]