국내 노인 대상 집단상담의 연구 동향 및 과제: 주제범위 문헌고찰을 중심으로

초록

본 연구는 국내 노인 대상 집단상담 연구의 동향과 미래 과제를 파악하고자 국내 문헌을 대상으로 주제범위 문헌고찰(scoping review)을 실시하였다. 문헌 수집을 위한 데이터베이스는 고급 검색이 가능한 학술연구정보서비스(RISS)와 한국학술지인용색인(KCI)을 활용하였고, 분석대상은 2022년부터 2024년 사이 발표된 등재학술지 이상 학술논문으로 하였다. 수집된 문헌 중 포함 및 제외 기준에 부합하는 최종 18편을 선정하였다. 분석 결과, 일반군 대상 연구(8편), 양적 연구(9편), 성과 중심 연구(9편)가 주를 이루는 것으로 나타났다. 또한, 16편의 노인 집단상담 프로그램 연구를 분석한 결과, 상담 분야로는 언어상담과 예술치료가 각각 8편으로 동일한 비중을 차지하였고, 이론적 배경이 명시되지 않은 연구가 절반 이상(9편), 주요 개입 변인으로는 자아통합감과 정체성(6편)으로 확인되었다. 분석 결과를 토대로 본 연구는 이론적 기반을 갖춘 프로그램의 개발, 개입 변인 및 운영 방식의 다양화, 긍정적 변인에 대한 연구 확대 필요성을 제안하였고, 연구의 제한점 및 후속 연구 방향을 제시하였다.

Abstract

This study employed a scoping review framework to investigate trends and challenges in research on group counseling for older adults in South Korea. A systematic analysis of 18 peer-reviewed articles published between 2022 and 2024 in accredited journals was conducted using advanced searches in the RISS and KCI databases. Findings revealed a predominance of studies involving general populations (n=8), employing quantitative methodologies (n=9), and emphasizing outcome-based research (n=9). Among the 16 group counseling programs identified, language counseling and art therapy were equally represented (n=8 each). Notably, more than half of the studies (n=9) lacked explicit theoretical frameworks, with self-integrity and identity emerging as the most frequently addressed intervention variables (n=6). These findings underscore the need for theoretically grounded group counseling programs, greater diversity in intervention variables and delivery methods, and increased attention to positive psychological constructs. The study concludes by discussing its limitations and proposing directions for future research in this field.

Keywords:

Group Counseling, Older Adults, Research Trends, Scoping Review, Korea키워드:

노인, 집단상담, 연구동향, 주제범위 문헌고찰1. 서 론

행정안전부(2024)에 따르면, 2024년 12월 24일 기준 65세 이상 인구가 약 1,024만 명으로 전체 인구의 20%를 차지하며 우리나라는 초고령사회에 진입하였다. 이는 당초 예상했던 2025년보다 앞당겨진 것으로(통계청, 2023.09.26.), 독일(40년), 미국(73년), 프랑스(115년) 등 서구 선진국의 초고령사회 진입 속도에 비해 현저히 빠른 수준이다. 노인 인구의 급격한 증가는 가족 구조와 노동시장을 포함한 사회 전반에 걸친 광범위한 변화를 초래할 것으로 예상되며, 이에 대비하기 위한 종합적인 대책 마련의 필요성이 더욱 커지고 있다(김용 외, 2021; 이해영, 2006).

노인 인구의 증가는 평균 수명 연장과 밀접한 관련이 있으며, 이는 더욱 길어진 노년기 삶의 질을 개선하는 문제와 노년기에 특징적으로 직면하게 되는 다양한 문제에 대한 개입 필요성이 증가함을 의미한다. 노년기는 신체적 노화로 인해 스트레스 취약성이 증가하며, 면역력 저하 및 질병 발생 가능성 증대 등으로 인해 전반적으로 취약성이 높아지는 시기이다(서경현, 2007). 기억력, 문제해결력 및 인지기능의 감퇴는 노년기의 특징으로서, 이러한 노년기의 신체적 변화는 삶의 질을 저하시키는 것으로 보고되었다(김명아, 김현수, 김은정, 2005). 또한, 실직 및 은퇴로 인한 경제활동 중단에 따른 소득 감소로 경제적 어려움을 겪게 될 확률이 크고(신복기, 이성진, 2016), 사회적·심리적 고립감 역시 노년기의 대표적인 스트레스 요인 중 하나로 작용한다.

이와 같이 노년기에는 신체적, 사회적, 경제적 어려움이 복합적으로 작용하며 스트레스가 더욱 가중됨에 따라 다수의 노인들은 우울과 같은 정신건강 문제를 겪는다. 노인 우울증의 특징은 만성적 경과를 보일 가능성이 높고 재발률 또한 높을 뿐만 아니라(Mitchell & Subramaniam, 2005), 자살을 예측하는 주요 요인으로 작용한다(김현순, 김병석, 2007; 양승경, 이수정, 이은주, 2022; 황혜남, 변혜선, 2021). 특히 2019년 기준 우리나라 65세 이상 노인의 자살률은 46.6명으로 OECD 국가 평균인 17.2명(인구 10만 명당)에 비해 2.7배 높아 노년기 우울에 대한 적극적 개입이 필요한 실정이다(보건복지부, 2021.12.24.). 또한, 우울과 불안과 같은 심리적 증상은 노년기 삶의 만족도의 주요 영향요인으로 작용하므로(오정아, 유재언, 김상연, 신정민, 김시경, 2024) 노년기 삶의 질 향상을 위해 심리·정서적 문제 예방 및 개선을 위한 적극적인 대응이 필요하다.

심리상담(counseling)은 정신건강 문제에 대한 전문적 개입 방법으로서 노인의 적응력 향상을 위한 효과적인 대안이 될 수 있다. 특히, 심리상담 개입 방법 중 하나인 집단상담(group counseling)은 노인의 심리적 건강 증진에 효과적인 접근 방식으로 입증되었으며(Krishna et al., 2011), 집단 내의 긍정적인 대인관계 경험을 통해 노년기의 보편적 경험인 외로움과 고독감을 다루는 데 유용한 것으로 나타났다(Kampfe, 2015). 또한, 집단상담은 노년기에 직면하는 다양한 어려움에 대한 대처능력을 향상시키고 변화된 사회 환경에 대한 적응력 향상에도 긍정적 영향을 미친다. 뿐만 아니라, 노인 우울증 치료에 있어 약물치료의 경우 느린 반응성, 약물 의존성, 내성 등 일반적 문제뿐만 아니라 만성질환자의 경우 약물 부작용 발생 가능성이 높아 심리치료가 더 선호되는 경향이 있다(National Collaborating Centre for Mental Health(UK), 2010; Apóstolo et al.(2016)에서 재인용). 실제로, 노인 우울증 환자 대상 심리치료는 증상 개선 효과가 있는 것으로 일관되게 입증된다(Apóstolo et al., 2016; Chen, Li, Pan, Wang, Jing, Liu, ... & Ge, 2021).

노인 대상 집단상담의 유용성은 집단상담의 치료적 요인(therapeutic factors)을 통하여 더욱 깊이 있게 살펴볼 수 있다. Yalom과 Lescez(2005)는 희망고취, 보편성, 대인관계 학습, 정보전달, 이타심, 초기 가족의 교정적 재현, 사회화 기술의 발달, 모방행동, 집단 응집력, 정화, 실존적 요인을 집단상담의 치료적 요인으로 제시한다. Corey 외(2019)는 자기개방, 보편성, 피드백 응집력, 희망, 실험을 해보는 자유, 관심과 이해, 변화하려는 결단, 감정 정화, 인지적 재구조화, 직면 등을 제시하였다. 즉, 학자들마다 제안한 집단상담의 치료적 요인은 다르지만 공통적으로 소속감, 통찰과 해소, 의사소통 학습, 수용과 변화로 요약할 수 있다(천성문, 함경애, 박명숙, 김동원, 2022). 소속감은 집단에 속해있다고 느끼며 집단 및 구성원에 대한 신뢰와 애정을 바탕으로 집단에 적극적으로 참여하게 되는 것이고, 통찰과 해소는 자신의 문제, 고통과 관련된 원인에 대해 깨닫고 편안함을 얻게 되는 것이며, 의사소통 학습은 상담자 및 집단원과의 상호작용을 통해 관계 형성 능력의 증진을 가져오고, 수용과 변화는 자신의 삶의 의미와 책임이 자신에게 있다는 것을 받아들이는 것이다(천성문 외, 2022). 이처럼 집단상담은 노화를 둘러싼 문제를 극복하는데 유용하며 노화의 긍정적 측면을 촉진 하는데 접근한다는 점에서 노년기의 심리적 적응력 향상에 있어 유용한 접근이 될 수 있다(Corey et al., 2019).

에릭슨(Erikson, 1963)에 따르면 노년기에는 자아통합을 이루는 시기로서 신체적, 정신적 건강 및 사회적 상호작용을 통해 자아통합감 증진을 도모하여 성공적 노화를 이룩할 수 있다고 하였다. 그러나 이 시기에는 가까운 가족 및 친구의 상실, 역할 상실 등으로 인한 소외 등 대인관계의 위축이 되기 쉬우며 노화에 성공적으로 적응하지 못한 경우 좌절과 실망감을 경험할 가능성이 크다. 이에 노인 집단상담은 노인의 자아통합을 증진하여 노년기 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 중요한 개입으로 간주되기도 한다(박윤희, 박금주, 박정환, 2024).

국내외 연구를 통하여 노인 대상 집단상담의 효과성을 확인할 수 있다. 국내 연구에서는 인지-행동적 집단상담이 노인의 우울, 고독감 및 역기능적 태도를 감소시키는데 효과가 있는 것으로 나타났으며(김문영, 정현희, 2003), 집단 의미치료 프로그램이 우울 증상을 가진 노인의 삶의 의미를 향상시켜 우울 증상이 감소되고 자아존중감 및 삶의 질을 개선하는데 기여하는 것으로 확인되었다(김찬희, 2018). 윤서연 외(2021)의 연구에서는 메타분석을 통해 국내 노인대상의 집단상담 프로그램이 노인의 우울 및 자아통합감에 효과크기가 크다는 것을 확인하였고, 최근 박윤희 외(2024)의 연구에서도 집단상담 프로그램을 통해 농촌지역 노인들의 자아통합감이 상승했음을 밝혔다.

국외 연구에서도 노인 대상 집단상담의 유효한 효과성을 확인할 수 있다. Payne와 Marcus(2008)는 메타분석을 통하여 노인이 젊은 층에 비해 상대적으로 낮은 효과크기를 보였지만, 여전히 집단상담이 유의미한 효과를 가진다고 보고하였으며, Huntey와 Araya, Salisbury(2012)는 체계적 문헌고찰 연구를 통하여 노인 우울에 인지행동치료 기반의 개인치료와 집단치료가 효과적인 개입임을 확인하였다. 이 외에도 우울증이 있는 노인에게 인지행동치료(Krishna et al., 2011; Tavares & Barbosa, 2018), 회상 치료(Chueh & Chang, 2014; Tavares & Barbosa, 2018) 기반의 집단상담 프로그램이 효과적임이 확인된다. 이처럼 국내외 연구를 통해 노인대상의 집단상담은 사회적 고립이 되기 쉬운 노년기에 보편성과 소속감 체험 등을 통해 삶의 질을 올릴 수 있는 유용한 도구로서 사용될 수 있음이 입증되었다.

국내 노인 대상 상담의 실정을 살펴보면, 개인상담은 1994년 ‘한국 노인의 전화’로부터 시작이 되었으나 이는 다른 연령대 대상의 상담보다 늦은 시작이었으며, 노인복지법(2015)에서도 각 시군구에 노인복지상담원을 두었고, 노인 대상 상담이 다양한 상담센터 및 복지기관에서 제공이 되고는 있지만 노인의 참여는 높지 않으며 집단상담의 경우도 비슷한 상황이다(김단비, 주은선, 2020; 정윤희, 김희정, 2020). 이와 관련해 김단비와 주은선(2020)은 상담에 대한 동기 및 상담을 꺼리는 이유 등에 대해 살펴보았는데 상담에 대한 동기에서 정서상의 어려움 중 외로움의 빈도가 가장 높았으며 털어놓고 싶음, 혼자 감당할 수 없다는 느낌 등이 언급되었고 반대로 상담을 꺼려하는 이유에는 상담에 대한 불신 중 비밀보장에 대한 염려, 치부 및 자기 노출에 대한 거부감 등이 언급되어 이를 바탕으로 집단상담에 대해 노인들이 가지고 있는 두려움 및 거부감 까지도 예상할 수 있었다. 이처럼 노인 대상의 집단상담에 대한 필요성은 있으나 이에 대한 동기와 거부감이 혼재하고 있는 상황에서 노인 대상의 집단상담에 대한 욕구 및 특성 등에 대해 면밀하게 살펴볼 필요가 있다.

그동안 소수의 연구에서 노인상담의 연구동향에 대해 분석되었는데 전반적으로 노인상담 관련한 논문 수가 꾸준히 증가는 하고 있지만, 초고령화 사회로 진입을 앞둔 현재 아동, 청소년 등의 상담 분야 연구에 비해 주목을 받지 못하고 있으며 노인상담의 필요성 및 요구에 비해 연구가 부진한 상태로 확인되었다(박명주, 박은경, 2023; 조수연, 이민혜, 2018). 노인 집단상담과 관련하여 김현미(2016)가 2001년부터 2016년까지 노인 집단상담 프로그램의 연구 동향을 살펴보았고, 집단상담의 이론적 토대, 주제, 연구대상, 측정 도구, 운영적 측면에 대한 흐름을 살펴보고 세분화된 집단상담 프로그램 개발의 필요성 및 추후 연구 방향을 제시하였다. 그러나 그 이후로는 노인집단상담 연구 동향에 대해 살펴본 연구가 부족하고, 윤서연, 백유진, 권소연, 김혜미, 이영순(2021)의 연구에서 2001년부터 2020년 사이의 노인 집단상담 프로그램의 효과성을 확인한 정도의 연구가 진행되었다. 또한 기존 연구들이 연구자들이 고안한 절차에 따라 연구를 수행하였지만 검증된 방법론을 활용하지 않은 점은 제한적이다.

주제범위 문헌고찰(scoping review, ScR)은 문헌연구 방법 중 하나로서 새로운 분야나 그 동안 주목하지 못했던 분야에 대한 연구가 탐색적 단계에서 수행될 때, 해당 연구의 영역과 범주를 확인하기 위하여 사용할 수 있는 연구 방법이다(Arksey & O’Malley, 2005). Munn과 동료들(2018)은 주제범위 문헌고찰과 유사한 방법론 간의 차이점을 정리하여 제시하여 주제범위 문헌고찰의 특징을 명료하게 파악할 수 있게 하였다. 구체적으로, 전통적으로 사용된 문헌고찰 방식은 문헌고찰을 위한 프로토콜을 제시하거나 표준화된 데이터 추출 방식을 갖고 있지 않는 등 하나의 방법론으로 보기에 제한점이 있고, 체계적 문헌고찰(systematic review, SR)은 사전 검토 프로토콜부터 문헌 수집 절차, 데이터 추출 방식, 문헌의 질에 대한 비판적 검토 및 각 개별 연구 결과 종합 및 요약된 결과 제시 등 보다 엄격한 절차를 수행할 것을 제안한다. 반면 주제범위 문헌고찰은 전통적 문헌고찰 방법보다는 체계적으로 수행되지만 체계적 문헌고찰에 비해서는 자유도가 높다는 특징이 있다. 즉, 사전 준비 및 문헌탐색 전략과 데이터 추출 방식에 대한 구조화된 방식을 요구하고 있지만 자료의 종류나 수집된 문헌의 질을 엄격하게 다루지는 않는데, 이는 아직 파악하고자 하는 연구 대상의 성격이 명료하지 않고, 탐색적인 특성을 갖추고 있기 때문에 자료를 지나치게 제한할 경우 충분한 정보를 얻기 어려울 가능성이 있기 때문이다. 주제범위 문헌고찰은 의학, 보건학 등에서 활발하게 사용하고 있으며, 최근 국내에서도 점차 적용 범위를 넓히고 있음을 확인할 수 있다(예: 고광숙, 김성길, 2023; 이지아, 송해란, 조광래, 2024; 장미수, 2023). 이에 본 연구에서는 주제범위 문헌고찰 방법을 적용하여 국내의 노인 대상 집단상담 연구 동향을 파악하고자 하며, 이를 통하여 향후 노인 대상 집단상담 연구 및 프로그램 개발, 실행 방향성을 제안하고자 한다.

2. 방 법

본 연구에서는 국내 노인 대상 집단상담 연구를 수집하고 분석하기 위한 절차로 주제범위 문헌고찰을 적용하여 분석하였으며, Arksey와 O’Malley(2005), Levac 외(2010), Peters 외(2015)가 제안한 절차에 총 다섯 단계의 연구 절차를 따라서 수행하였다. 방법 부분에서는 연구 절차 중 네 단계를 절차대로 기술하였으며, 다섯 번째 단계인 ‘결과 분석 및 제시’는 결과 부분에 제시하였다.

1) 1단계: 연구 질문 설정

연구 질문 도출을 위하여 Peters 등(2015)의 제안에 따라 연구 문제와 관련하여 연령이나 자격 기준 등을 의미하는 대상(population), 구체적인 관심 영역 즉, 개입방법이나 현상, 연구설계, 틀, 이론, 분류를 의미하는 개념(concept), 연구 목적과 관련된 지리적(위치적) 요인, 문화적 요인, 인종, 성별 혹은 특정 개입 맥락 등을 다루는 맥락(context)의 3요소를 고려하였다. 본 연구에서의 PCC 요소는 노인(P), 집단상담 및 집단심리치료(C), 국내 정신건강 분야(C)로 보았다. 이를 바탕으로 본 연구의 연구 질문은 다음과 같다.

‘국내 정신건강 분야’에서 노인 대상 집단상담 연구는 어떻게 수행되고 있는가?

2) 2단계: 연구 검색

자료 검색을 위한 데이터베이스 선정을 위하여 국내 문헌 사이트 중 가장 규모가 큰 학술연구정보서비스(Research Information Sharing Service, RISS)와 한국학술지인용색인(Korea Citation Index, KCI)를 선정하였다. 이들 데이터베이스는 고급 검색 기능을 통하여 보다 많은 문헌을 수집할 수 있는 기능을 지원한다. 특히 RISS는 국내 5개의 데이터베이스(누리미디어(DBpia), 한국학술정보(KISS), 교보문고(KYOBO), 학술연구원(e-Article), 코리아스칼라(KOREASCHOLAR))를 통합하여 검색 결과를 제공하며, KCI는 Web of Science를 통하여 보다 정교한 검색식을 활용할 수 있다는 이점이 있다.

연구 문제에 해당하는 문헌을 검색하기 위해 최근 발표된 몇 개의 문헌을 참고하여 관심 주제를 확인할 수 있는 키워드를 확인하였다. 관심 대상인 노인을 대상으로 한 문헌을 확인하기 위하여 노인 외 고령, 신중년, 베이비부머 등을 키워드로 선택하였으며, 집단상담 외에도 집단프로그램, 집단교육프로그램 등을 수집하고, 검색 및 문헌 검토 과정에서 관련 키워드는 지속적으로 수정해가며 보다 많은 문헌이 포함될 수 있도록 하였다.

3) 3단계: 연구 선정

연구 선정 단계에서는 검출된 문헌 중 연구 문제에 해당 KCI 등재지 이상의 학술논문, 최근 3년 이내 발표된 논문을 대상으로 선정하였으며, 연구 방법에는 제한을 두지 않았다. 구체적인 연구 선정 기준은 <표 2>와 같다. 주제범위 문헌고찰에서는 문헌의 질을 평가하지 않고, 관심 주제를 다루는 모든 문헌을 포함할 것을 제안하고 있으나, 본 연구는 상담 및 심리치료를 위한 개입을 다루고 있으며, 치료자 및 연구자에게 실용적인 정보를 제공하는데 목적을 두고 있으므로 최소한의 문헌의 수준을 고려하는 것이 중요하다고 판단하였다. 이에 포함기준에서 KCI 등재지 이상의 학술지 논문을 대상으로 검색을 실시하였고, 연구 관심에 따라 최근 3년 이내, 노인대상 집단 상담 및 심리치료 프로그램으로서 심리정 서적 변인에 초점을 둔 개입을 포함하였다. 특히, 주제범위 문헌고찰 방법에서 제안하는 바와 같이 포함기준과 제외기준은 자료를 검토하는 과정에서 지속적으로 수정하여 사전에 파악되지 못한 연구들까지 포함될 수 있도록 반복적인 과정을 거치면서 최종적으로 완성하였다.

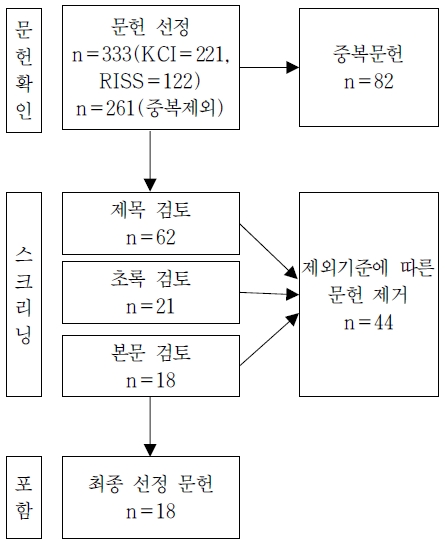

먼저, 제목 및 초록을 토대로 포함기준과 제외기준에 기반하여 연구를 선별하였고, 모호한 문헌에 대해서는 전체 문헌을 참고하여 적합성 여부를 확인하였고, 연구자 2인이 상호 검토하는 과정을 거쳤다. 또한 문헌 검토 과정에서 연구자가 사전에 파악하지 못한 요소가 발견되면 이를 선별 기준에 추가적으로 반영하였으며, 그에 따른 문헌 검색 및 선별 과정을 추가적으로 수행하는 등 반복적 수행을 통하여 최대한 많은 문헌이 포함될 수 있게 하였다. 최종적으로 총 18편이 분석 대상에 포함되었으며, 보다 구체적인 문헌 선정 과정은 Peters 등(2021)의 제안과 같이 PRISMA-ScR에 따라 <그림 1>에 제시하였다.

4) 4단계: 자료 기입(data charting)

수집된 문헌에서 중요한 정보를 기입하기 위하여 일차적으로 연구 수행 전 사전에 분석 틀을 구성한다. 분석틀은 ‘일반적 특성’(기본 정보, 연구 정보)과 ‘노인대상 집단상담 프로그램 특성’으로 구분하였다. 전체 문헌을 살펴보는 과정에서 사전에 분석틀에 포함되지 않는 새로운 유용한 항목이 발견될 경우 분석틀을 지속적으로 수정 및 보완하는 과정을 거쳤으며, 최종적으로 완성된 분석틀은 <표 3>과 같다.

구체적으로, 일반적 특성에는 문헌의 기본 정보(출판연도, 출판영역, 주저자 소속, 주저자 학문배경)와 연구 정보(연구 대상, 연구 방법, 연구 목적)로 구분하였다. 출판 영역의 경우 해당 저널 분야를 확인하기 위하여 KCI를 참고하였고, 주저자 소속은 문헌에 제시된 1저자 정보를 바탕으로 파악하였다. 또한, 연구 대상은 연구에서 진단을 위한 척도를 사용하거나 진단명이 있는 대상자를 선별하여 연구를 수행한 경우 ‘임상집단’, 그렇지 않은 경우(예: 간이 우울척도를 통한 우울 내담자 선별)는 ‘일반집단’으로 구분하였으며, 일반집단 중에서도 특별히 초점을 둔 집단이 확인된 경우 해당 정보에 따라 분류하고 ‘특수집단’으로 구분하였다.

수집된 문헌 중 집단상담 프로그램을 직접 다룬 문헌은 별도로 ‘노인 대상 집단상담 프로그램 특성’ 확인을 위해 추가적인 코딩을 실시하였다. 코딩 영역은 상담 및 심리치료 분야(심리상담, 예술치료), 집단형태(상담집단, 치료집단, 지지집단, 교육집단), 이론적 배경(정신역동적 이론, 체험적 및 관계지향적 이론, 인지행동적 이론, 포스트모더니즘적 이론, 통합적 이론, 기타), 개입 변인(긍정적 정서, 부정적 정서, 자아통합감)이었다. 이 가운데 개입 영역은 강진령(2019)을 참고하여 비교적 건강한 개인의 적응과 변화, 심리사회적 성장에 초점을 둔 ‘상담집단(counseling groups)’, 정신질환 등 심각한 문제를 보이는 개인에 대한 정신장애 치료를 목적으로 한 ‘치료집단(psychotherapy groups)’, 집단구성원들 간의 자기성장과 지지를 목적으로 한 ‘지지집단(supporting groups)’, 심리적 주제나 정신건강적 주제에 대한 정보 제공을 목적으로 한 ‘심리교육(education goups)’으로 구분하였다. 이론적 배경은 Corey 외(2019)를 참고하여 다섯 영역으로 구분하였다.

3. 결 과

연구 절차에 따라 문헌 수집 후 최종 분석에 사용된 문헌은 <표 4>와 같다. 수집된 문헌에서 추출한 주요 자료는 주제범위 문헌고찰 연구 결과 제시 절차에서 안내하는 바와 같이 문헌에 대한 일반적 정보와 연구문제에 따른 결과 분석의 두 영역으로 구분하여 제시할 수 있다(서현주, 2020). 이에 따라 본 연구에서도 역시 문헌의 일반적 특성과 노인 대상 집단상담 프로그램에 대하여 구분하여 제시하였다.

1) 일반적 특성: 기본 정보

출판연도 및 출판영역은 <표 5>와 같이 정리하였다. 지난 3년간 발표된 논문은 2022년 6편, 2023년 2편, 2024년 10편으로 확인되었다. 학술지를 출판영역에 따라 분류한 결과, 사회과학 15편, 복합학 2편, 공학 1편으로 분류되었다. 구체적으로, 사회과학 영역 중 교육학(5/18)과 심리과학(5/18)이 가장 많았으며, 사회복지학과 사회과학일반이 각각 2편, 기타 사회과학 분야에서 1편의 논문이 발표된 것으로 확인된다. 이외에도 복합학 2편(학제간연구, 기타과학기술학), 공학 1편(공학일반)이 발표된 것을 확인할 수 있다. 이러한 결과를 통하여 지난 3개년 간 노인 대상 집단상담에 대하여 교육학과 심리학 분야에서 꾸준히 관심을 가져온 것으로 볼 수 있다.

주저자의 소속과 학문 배경을 확인하여 <표 6>과 같이 정리하였다. 분석 결과, 주저자의 소속은 대학과 상담기관 순으로 확인되었으며, 그 외 병원, 산업체 등의 소속은 확인되지 않았다. 대학 소속 주저자의 세부 학문배경을 확인한 결과, 언급되지 않은 연구(5/18)를 제외하고 상담(4/18), 예술치료(4/18) 전공이 가장 많았고, 이외에도 사회복지(2/18), 심리학(1/18), 생명교육(1/18) 순으로 확인되어 대학의 상담 혹은 예술치료 전공에서 노인 대상집단상담 연구를 가장 많이 펴낸 것으로 볼 수 있다. 상담기관 소속은 청소년상담복지개발원(1/18) 으로 확인되었다.

2) 일반적 특성: 연구 정보

노인 집단상담 연구의 연구대상은 <표 7>과 같다. 구체적으로 일반군(8/18), 특수대상(8/18)이 동일하게 8편으로 확인되었고, 임상군 대상 연구는 2편(2/18)으로 확인되었다. 세부 대상 연구로는 특정한 조건을 언급하지 않은 일반 대상 연구가 8편으로 가장 많았고, 여성 대상 연구 2편 외에는 모두 1편씩 발표된 것으로 확인되었다.

노인 집단상담 연구 수행 방법에 따라 분류하였으며 이는 <표 8>과 같다. 구체적으로, 양적연구(9/18), 질적연구(6/18), 혼합연구(2/18), 문헌연구(1/18) 순으로 연구가 수행된 것으로 확인되었다. 구체적으로, 양적연구방법은 실험설계의 형식으로 집단 간 비교를 통해 프로그램의 효과성을 확인하고자 하는 연구가 수행되었으며, 질적연구방법은 집단상담 경험을 확인하기 위한 연구 수행 방법으로 사용되었다. 혼합연구방법은 프로그램 개발 과정에서 실험연구 형식과 질적분석 방법을 동시에 적용하여 효과성 검증과 경험에 대한 질적 점검을 하는 형태로 실시되었고, 문헌연구에서는 연구 동향을 파악하고자 수행된 연구로 확인되었다.

연구목적 분류는 권경인과 조수연(2020), 이옥진 외(2023) 그리고 송은숙, 최중진(2023)의 연구 분류를 참고하여 구성하였으며 <표 9>와 같다. 구체적으로, 집단상담 성과연구(10/18), 집단상담 과정연구(6/18) 순으로 연구가 많이 수행되었으며, 그 외 집단상담 이론 및 문헌연구(1/18)와 집단상담 프로그램 개발 연구(1/18)는 각각 1편씩 수행된 것을 볼 수 있다. 주로 최근 3년 간 수행된 연구에서는 집단상담 프로그램의 개발과 효과성을 확인하고 집단상담에 대한 치료자와 내담자의 경험을 파악하는 연구가 많이 수행된 것으로 볼 수 있다.

3) 노인 집단상담 프로그램 분석

노인 집단상담 프로그램이 어떻게 다루어졌는지 확인하기 위한 분석을 실시하였다. 수집된 문헌 중 집단상담 프로그램에 대한 구체적인 언급이 확인되지 않는 연구 2편을 제외(<표 1> 참고)한 16편을 대상으로 분석하였다.

노인 집단상담을 실시한 상담 분야 및 집단상담의 이론적 접근에 대하여 확인하였고 그 결과는 <표 10>과 같다. 분석 결과, 언어상담(8/16)과 예술치료(8/16)가 각각 8편씩 발표된 것으로 확인되었다. 이론적 접근에서는 특별한 이론적 배경을 언급하지 않은 경우가 가장 많았고(9/16), 통합적 접근(3/16), 인지행동적 치료(2/16)와 포스트모더니즘적 치료(2/16)가 각각 2편씩 확인되었으며, 정신분적접 접근과 체험적 접근은 0편으로 나타났다. 상담분야별로 확인하였을 때, 언어상담은 인지행동적 치료(2/8), 포스트모더니즘적 치료(2/8), 통합적 치료(2/8), 언급없음(2/8)이 각각 2편씩 발표되었고, 인지행동적 치료 접근으로는 의미재구성, 포스트모더니즘적 접근으로는 이야기치료, 통합적 접근으로는 NLP 통합적 심리학적 치료, 긍정심리와 동기면담을 통합하여 적용한 것으로 확인되었다. 한편 예술치료는 이론적 배경에 대한 언급을 하지 않은 문헌(7/8)이 7편으로 대부분을 차지하였고, 통합적 접근(1/8)으로 실시한 집단상담은 1편으로 ACT 기반의 명상과 미술치료를 혼합하여 사용한 것으로 확인된다.

노인 대상 집단상담의 운영 유형을 네 가지로 구분(강진령, 2019)하여 살펴보았다. 분석 결과, <표 11>과 같이 심리상담(15/16) 형식으로 운영되는 프로그램이 가장 많았으며, 심리치료(1/16)는 1편으로 확인되었고, 지지모임이나 심리교육 형태로 운영되는 집단상담은 확인되지 않았다. 이를 통하여 대부분의 노인 대상 집단상담은 일시적인 심리적 어려움을 겪는 비교적 건강한 사람들을 대상으로 실시되고 있음을 알 수 있다.

노인 대상 집단상담 프로그램 개입에서 초점을 두고 있는 변인을 확인하여 분류하였고 그 결과는 <표 12>와 같다. 구체적으로, 자아통합감 및 정체성에 대한 개입에 초점을 둔 연구가 6편(6/16)으로 가장 많았고, 우울, 자살사고 등 부정적 정서 개선에 초점을 둔 연구(5/16), 긍정적 정서 함양에 초점을 둔 연구(3/16), 집단상담의 목표를 언급하지 않은 연구(2/16) 순으로 나타났다. 특히 집단상담의 초점을 언급하지 않은 연구들의 경우 실시한 집단상담에 대한 참가자들의 내적 경험을 확인하는데 초점을 두고 수행된 연구였다. 이러한 결과를 통하여 많은 노인 대상 집단상담 연구가 자아통합감과 자기정체성을 향상과 부정적 정서 완화에 초점을 두고 있음을 볼 수 있다.

4. 논 의

본 연구는 국내 노인 집단상담의 연구 동향을 체계적으로 분석하고 미래 과제를 살펴봄으로써 노인 집단상담 발전을 위한 기초 자료를 제공하고자 수행되었다. 노년기는 신체적, 심리적 노화 및 사회적 역할의 상실 등으로 인해 우울과 같은 여러 정신건강 문제에 취약한 시기로 알려져 있다. 이러한 맥락에서 노인을 대상으로 한 집단상담은 타인과의 긍정적 대인관계 경험 및 소속감, 보편성, 통찰 및 해소 등치료적 효과를 통해 노년기의 심리적 어려움을 완화하는 중요한 기제로 작용할 수 있다. 그러나 국내의 노인 대상 집단상담의 실시는 여전히 제한적이며, 관련 연구 또한 초기 단계로서 아직까지는 많은 것이 알려져있지 않은 실정이다. 따라서 본 연구에서는 노인 대상의 집단상담의 흐름을 살피고 연구 결과에 대한 의미 파악 및 추후 연구의 필요성과 방향성을 제시하기 위해 최근 3년(2022년-2024년)간 국내에서 발표된 노인 대상 집단상담을 다룬 등재지 이상 학술논문을 대상으로 분석을 실시하였다. 본 연구의 주요 결과와 함의는 다음과 같다.

먼저, 수집된 문헌의 일반적 특성을 살펴보면, 지난 3년(2022-2024)간 국내에서 다루어진 노인 대상 집단상담 프로그램은 총 18편으로 확인되었으며, 출판 영역은 사회과학분야 중 교육학과와 심리과학 분야에서 수행된 연구가 대부분을 차지하였다. 주저자 소속을 통하여 해당 주제에 관심을 둔 학문분야를 살펴보면 상담과 예술치료 분야에서의 관심이 높은 것을 확인할 수 있다. 다음으로 연구에 대한 정보에서, 연구 대상은 대부분 일반군(8/18)과 특수군(8/18)으로 나타났으며, 임상군(2/18)을 대상으로 한 연구는 상대적으로 적은 수를 차지하였다. 연구방법 분석 결과, 전체 연구의 절반은 양적연구(9/18)로서 주로 실험설계를 통한 프로그램 효과성 검증에 초점을 두었고, 그 다음으로 질적연구(6/18)를 통한 집단상담 참여 경험 분석 연구가 수행되었다. 상대적으로 혼합연구(2/18)나 문헌연구(1/18) 방법은 적은 비중을 차지하였다. 다음으로 연구 목적별 분석에서 수집된 문헌의 대부분은 집단상담 성과연구(9/18)와 과정연구(6/18)가 대다수를 차지하였다. 이러한 결과는 약 20년간 노인상담 연구를 분석한 기존 연구(박명주, 박은경, 2023)에서 양적연구가 약 70%, 일반 대상 연구가 약 54%를 차지했던 것과 유사한 경향을 보인다. 또한, 국내 집단상담 연구의 초기단계였던 1990년대에 집단상담 프로그램 효과연구가 주를 이뤘던 것(김계현, 2001; 이옥진, 이윤희, 김봉환, 2023)과도 일치되는 결과임을 볼 수 있다.

이어서 프로그램에 대한 정보가 없는 2편을 제외한 16편을 대상으로 노인 집단상담 프로그램을 분석하였다. 그 결과, 언어를 기반으로 한 심리상담과 예술치료적 접근(푸드치료, 미술치료 등)이 각각 8편으로 언어상담과 예술치료적 접근이 비슷한 비율로 확인되었다. 현재 많은 노인 대상의 개입이 복지관이나 요양원, 병원 등 주로 기관에서 실시되고 있으며(최선희, 박성혜, 2023), 우울 노인 대상 미술치료 연구 동향(윤경미, 한경아, 2024)에서 41편 중 40편이 복지시설(노인주거복지시설, 노인의료복지시설, 노인여가복지시설, 재가노인복지시설)에서 이루어진 것으로 나타났다. 이는 노인 대상 치료적 접근에서 예술치료적 개입이 보다 보편적인 방법으로 자리 잡고 있으며, 특히 예술치료는 주로 복지적 차원에서 개입이 필요한 대상에게 수행되었을 가능성을 시사한다.

예술치료는 비언어적 활동을 통해 감정을 표현하고 내면의 갈등을 탐색할 수 있는 기회를 제공한다. 따라서, 치매 노인(예: 도지연, 최명선, 2022)이나 문맹 노인(예: Masika, Yu, & Li, 2021)과 같이 언어를 통하여 자신의 내면을 충분히 표현하기 어려운 노인들에게 적합한 방법으로 간주된다. 그러나 예술치료적 개입만으로는 모든 노인의 심리적 어려움을 종합적으로 다루는 데 한계가 있을 수 있다. 특히, 삶의 복합적인 문제와 심리적 도전에 직면한 노인들에게는 보다 직접적이고 상호작용적인 접근이 필요하며, 언어 기반 심리치료는 이러한 점에서 중요한 대안을 제공할 수 있다.

언어 기반 심리상담은 내담자가 자신의 경험과 정서를 보다 구체적으로 탐색하고 명료하게 표현하도록 돕는 동시에, 치료적 관계를 통한 즉각적인 피드백과 공감을 경험할 수 있는 기회를 제공한다(Scogin et al., 2005). 일반 노인을 대상으로 상담에 대한 인식을 확인한 연구에서 노인들이 상담을 통하여 도움 받고 싶은 주제는 정서상 어려움, 생활상 어려움, 가족문제 등 이었다(김단비, 주은선, 2020). 특히, 털어놓고 싶고, 혼자 감당할 수 없는 마음과 외로움 등 심리사회적 고립감을 호소하고 있어 이는 타인과의 소통과 교류를 통해 심리적 어려움을 해소하는 과정이 필요함을 시사한다. 실제로 상담 경험이 있는 노인들은 상담자와의 신뢰를 기반으로 삶을 재해석하며 보다 적극적인 태도로 전환하는 변화를 경험한 것으로 나타났다(정윤희, 김희정, 2020). 또한, 노인 대상의 언어 기반 집단상담 프로그램은 다양한 심리적 영역(예: 우울, 불안, 사회적지지, 사별애도, 자아효능감 등)에서 유의한 효과를 나타내었고(강호엽, 2024; 안류연, 지은혜, 이철희, 조용래, 2024; 이지원 외, 2022), 노인 대상 개입 상담 이론 중 CBT, 해결중심치료, 회상치료, 대인관계치료(IPT) 등(Scoco, De Leo, & Frank, 2002; Scogin et al., 2005)이 효과적인 것으로 확인된다.

이러한 결과를 종합하였을 때 노인 대상 집단상담 프로그램을 실시할 경우 언어상담과 예술상담을 상호보완적으로 활용할 필요가 있을 것으로 보인다. 특히, 건강한 노인 인구가 증가하는 현 시점에서는 재활 및 복지적 개입을 넘어서는 접근이 필요하다. 건강한 노인들이 자신의 삶을 능동적으로 다루고 삶의 질을 향상시킬 수 있도록 효과적인 심리상담을 제공해야할 것이다.

다음으로 노인대상 집단상담 프로그램에 적용된 이론적 배경 분석 결과, 대부분의 연구가 프로그램에 적용된 이론을 언급하지 않았다. 16편의 연구 중 9편이 이론적 배경을 언급하지 않았고, 7편만이 상담 이론을 언급했다(통합적 접근 3편, 인지행동적 접근 2편, 포스트모더니즘적 접근 2편). 이는 1999년부터 2019년까지의 노인상담 연구 동향을 살펴본 연구(Fullen et al., 2019)의 약 70% 이상, 국내에서 발표된 노인상담에 대한 연구 동향을 살펴본 연구(박명주, 박은경, 2023)의 약 80%가 노인발달이론이나 상담이론을 언급하지 않은 것과 유사한 결과이다. 특히 예술치료적 접근에서 이론적 배경에 대한 논의가 더욱 부족했으며(7/9), 이는 기존 국내 노인 미술치료 연구의 61.5%가 이론을 언급하지 않았던 것과 유사하다(윤경미, 한경아, 2024). 반면, 국내 집단상담 연구(이옥진 외, 2023)의 약 50%, 대학 집단상담 연구(정은이, 2024)의 약 67%가 상담이론을 언급한 것으로 나타났다. 이는 일반 집단상담 연구 결과와 대조적인 결과로, 향후 노인 대상 프로그램 개발 및 적용 과정에서 이론 기반 개입의 필요성이 더욱 부각된다. 이론적 배경은 프로그램의 체계화, 효과성 검증, 상담자의 전문성 강화에 필수적이다. Yalom과 Leszcz(2005)는 이론적 토대가 집단상담 프로그램의 구조와 목적을 명확히 하여 효과적인 그룹 경험을 제공하며, 개입의 일관성과 명확성을 높이는 데 중요하다고 설명했다. 따라서 노인 대상 집단상담 프로그램 개발 및 운영 시에는 적용하고자 하는 상담 이론을 명확히 제시하는 것이 중요하다.

마지막으로, 노인 대상 집단상담 프로그램의 개입 변인을 분석한 결과, 자아통합감 및 정체성(6/16), 부정적 정서(5/16), 긍정적 정서(3/16), 언급없음(2/16) 순으로 개입이 이루어진 것을 볼 수 있었다. 많은 연구에서 자아통제감 및 정체성을 다룬 이유는 노년기의 발달 단계 특성을 반영하고 있는 것으로 볼 수 있다. Erickson의 이론에서 전 생애 발달 과정 중 노년기에는 자아통합감을 성취해야 할 발달 과제로서 제시한다. 자아통합감을 이룬 개인은 인간적 갈등이 조화롭게 통일되고 성숙한 경지에 이르며, 삶을 있는 그대로 수용할 수 있게 되며, 만약 성취하지 못할 경우 절망감에 빠진다(Erickson, 1997). 실제 데이터를 통하여 이를 확인할 수 있는데, 노인의 삶의 질에 영향을 주는 요소 가운데 자아존중감, 자기통제감 등 자기 관련 요인들이 중요한 조절요인으로 작용함을 확인할 수 있다(이명희, 2019). 이러한 점에서 노인 대상 집단상담 개입에서 자기(self)를 중요한 요인으로 초점을 두고 개입하는 것이 유효함을 볼 수 있다.

본 연구 결과를 바탕으로 연구적 함의와 실무적 함의를 살펴보면 다음과 같다. 우선 연구적 함의로는 첫째, 최근 의학 보건학 등에서 많이 활용되고 있는 방법론인 주제범위 문헌고찰을 사회과학 분야 연구에 적용하였다는데 의의가 있다. 기존의 연구 동향을 살펴본 연구에서는 하나의 방법론을 토대로 연구를 수행하지 않았기 때문에 연구자들 마다 연구 절차가 상이하였다. 체계적인 연구 방법의 사용은 연구의 반복 재측정 가능성을 높이기 때문에 연구의 타당성을 높이는데 중요하다. 이러한 맥락에서 후속 연구에서 연구동향을 살펴보고자 할 때, 본 연구에서 적용된 바와 같이 주제범위 문헌고찰의 적용을 고려해볼 수 있을 것이다.

둘째, 장기적으로 노인 상담 수요를 고려하여 노인의 삶의 경험을 심층적으로 이해하고, 이를 바탕으로 한 양질의 노인 집단상담 프로그램 개발이 필요하다. 노인의 삶의 경험을 보다 입체적으로 이해하기 위한 연구가 수행되어야 하며, 이는 양질의 노인 대상 집단상담 프로그램으로 이어질 수 있을 것이다. 특히, 본 연구 결과에서 다수의 노인 집단상담 연구에서 이론적 배경 없이 프로그램 연구를 수행한 것을 확인할 수 있었다. 상담 이론은 내담자의 진단과 치료적 개입의 방향을 설정하는데 중요한 길잡이 역할을 하며, 근거 기반의 상담 실무(evidence based pratice)에서 중요하게 고려되어야 한다. 특히 기존 연구에서 메타분석을 통해 노인 대상 집단에서 긍정적인 효과를 나타내는 이론들이 확인되었다(예: Krishna et al., 2011; Scogin et al., 2005). 예를 들어, 노인 우울에서 CBT나 회상 치료는 오랫동안 연구되었으며 효과성 역시 검증이 되었다(Elias, Neville, & Scott, 2015). 회상치료 집단 프로그램의 경우 일반 노인의 우울, 자아존중감, 삶의 만족 상승등에도 효과가 있었고(Chao et al., 2006), 치매 노인에게도 큰 효과를 나타내는 것으로 확인된다(Cotelli, Manenti, & Zanetti, 2012). 따라서, 후속 연구에서 노인 대상 집단상담 프로그램 구성시 효과성이 검증된 이론을 기반으로 한 프로그램을 구성하여 과학적인 상담 실무가 이루어질 수 있도록 노력해야 할 필요가 있다.

본 연구의 실무적 함의로는 첫째, 노인 대상 집단상담 프로그램 운영 유형 및 개입 변인의 다양화 필요성을 들 수 있다. 현재는 심리상담적 접근이 대부분인 것으로 나타났으나, 심리치료, 자조집단, 심리교육 등 운영 방식을 다양화하여 보다 많은 노인 내담자가 참여할 수 있는 창구를 마련하는 것이 필요할 것으로 판단된다. 특히, 노인 우울에서 사회적 관계가 긍정적 영향을 미쳤던 연구 결과(예: 한나, 장미수, 2024)를 고려하였을 때, 비슷한 연령대의 개인들로 집단을 구성하여 정기적인 만남을 갖는 지지집단의 형태가 효과적일 수 있다. 이러한 접근은 노년기의 고독감과 우울감을 완화는데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 또한, 심리교육을 통해 노년기에 경험하는 보편적인 심리정서적 변화에 대한 이해를 높이고, 이를 통해 삶에 대한 통제감을 키울 수 있도록 하는 개입을 통해서도 노년기의 심리적 어려움을 개선하는데 유의미한 작업이 될 것이다.

둘째, 긍정심리학적 관점에서 노년기 삶의 질을 향상할 수 있는 긍정적 변인에 초점을 둔 개입이 필요하다. 본 연구에서 확인된 바에 따르면, 현재 많은 노인 대상 집단상담 프로그램은 자아통합감과 함께 부정적 정서 완화에 초점을 두고 있다. 예를 들어, 노인의 삶의 질 향상에 영향을 미치는 심리정서적 변인을 살펴본 메타연구(이명희, 2019)에서 우울, 고독, 외로움, 불안, 스트레스 등이 위험요인으로 작용하였고, 자아존중감, 자아효능감, 자아통제가 중요한 보호요인으로 작용 가능함을 확인하였다. 이러한 결과는 부정적 정서의 완화보다는 노인의 자아존중감, 자아효능감, 자아통제를 강화할 수 있는 개입의 필요성을 시사한다. 특히, 노년기는 노화 관련 쇠퇴(age-related declines)를 경험하며 삶의 통제감을 상실하는 상황이 빈번히 발생하므로, 부정적 요인의 완화에만 초점을 둔 개입은 생의 문제를 주도적으로 관리하며 장기적인 변화를 유도하는데 제한적이다. 따라서, 노년기 개인의 성장과 변화를 촉진할 수 있는 긍정적 요인 중심의 개입을 고려해야 할 필요가 있다.

본 연구의 제한점과 후속연구를 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 본 연구에서는 노인 전체를 대상으로 하여 진행된 집단상담 프로그램을 살펴보았으나, 노인 집단을 보다 세분화하여 노인에 대한 이해를 높이는 것이 필요할 것이다. 초고령사회로의 진입에 따른 노인인구의 폭발적 증가 현상과 평균수명의 증가는 노년기를 지금까지와는 달리 보다 세분화하여 살펴볼 필요성을 증가시킨다. 이에 노인연구가 선행적으로 이루어진 서구에서는 75세를 기준으로 전기와 후기 노인으로 세분화하여 살펴보고자 하는 시도가 많이 이루어졌다(성혜연, 2021). 대체로 전기노인은 후기노인에 비해 신체적인 변화를 덜 경험하고 인지능력의 유지가 가능하여 상대적으로 타인에게 덜 의존적이나, 후기노인의 경우에는 급속하게 노화를 경험하여 신체 및 인지 능력의 감소, 주변인의 사망 경험 등으로 전기와는 다른 특성을 보인다(김영범, 2015; 임경춘, 김선호, 2012). 따라서 후속 연구에서는 노인의 발달 시기를 전기와 후기로 세분화하여 살펴봄으로써 노년기에 대한 이해를 높일 수 있을 것이다.

둘째, 본 연구에서는 치매 등 인지적 어려움을 겪는 노인을 제외하고 일반 노인을 대상으로 진행된 집단상담 프로그램만을 포함하였다. 그러나 치매는 노년기에 겪는 가장 대표적인 병으로, 2022년 통계 기준 한국의 65세 이상 노인 중 치매 유병률은 약 10.4%로, 10명 중 1명의 노인이 치매로 어려움을 겪고 있는 것으로 확인된다(중앙치매센터, 2024). 실제 본 연구의 문헌 수집 과정에서도 치매 노인 대상의 인지자극치료, 회상치료, 인정치료 등 치매 노인 대상의 집단 프로그램이 다수 발견되었다(예: 장우심, 제석봉, 2008). 이에 이후 연구에서는 노년기에 실제로 겪게 되는 치매와 같은 노년기에 흔한 질환에 따라 구체적으로 어떤 이론적 배경 및 목표를 가지고 집단 프로그램이 구성되고 진행되고 있는지를 확인하는 것이 필요할 것이다.

셋째, 주제범위 문헌고찰은 연구 주제에 해당하는 문헌을 최대한 포함하는 것을 중요시함에 따라 문헌의 질을 평가하지 않는다. 그러나 다수의 노인 집단 대상 문헌연구에서 수집된 문헌의 질이 낮음을 언급하고 있다(Jenabi et al., 2023). 이를 고려하였을 때, 수집된 국내 문헌의 질적인 측면을 고려하는 분석 방법(예: 체계적 문헌분석)을 적용함으로써 양질의 문헌을 바탕으로 노인 대상 집단상담에 대한 종합적인 이해를 높이고, 임상 현장에서 적용할 수 있는 양질의 정보를 제공하기 위한 연구가 수행되어야 할 것이다.

References

- 강진령 (2019). <집단상담과 치료: 이론과 실제>. 서울: 학지사.

- 강호엽 (2024). 독거노인의 우울 및 자살사고 감소를 위한 동기면담 기반 긍정심리 상담프로그램 개발과 효과. <정신보건과 사회사업>, 52(3), 165-194.

- 고광숙·김성길 (2023). 부모의 자아개념 관련 부모교육프로그램에 대한 주제범위 문헌고찰. <유아교육·보육복지연구>, 27(1), 7-37.

- 고정은·박지혜 (2022). 이야기치료를 적용한 노인 집단상담프로그램: 성인발달장애 자녀를 둔 노년기 어머니를 중심으로. <한국웰니스학회지>, 17(3), 337-342.

- 권경인·조수연 (2010). 국내 집단상담 연구의 최근 경향과 과제. <인간이해>, 31(2), 63-84.

- 김남원 (2022). COVID-19 팬데믹 상황에서 노인 상담 경험에 관한 현상학적 연구. <한국노년학연구>, 31(2), 45-63.

- 김단비·주은선 (2020). 노인상담에 대한 노인들의 내적지각 탐색-CQR-M 방식을 활용하여. <한국콘텐츠학회논문지>, 20(10), 369-384.

- 김명아·김현수·김은정 (2005). 서울 일지역 노인의 인지기능과 우울. <Journal of Korean Gerontological Nursing>, 7(2), 176-184.

- 김문영·정현희 (2003). 인지-행동적 집단상담이 노인의 우울과 고독감, 역기능적 태도에 미치는 효과. <한국심리학회지: 상담 및 심리치료>, 15(3), 477-490.

- 김영범 (2015). 사회활동과 우울의 관계에 대한 일 연구 전기 노인과 후기 노인의 차이를 중심으로. <지역사회학>, 16(1), 213-237.

- 김옥자·이근매 (2024). 스튜디오 미술치료 프로그램이 노인의 학습된 무기력 개선에 미치는 효과. <예술심리치료연구>, 20(2), 77-103.

- 김용·한명일·박종일·정상근 (2021). 노인 우울증에 영향을 미치는 요인들에 대한 연구. <노인정신의학>, 25(2), 120-127.

- 김찬희 (2018). 우울증상을 가진 지역사회 노인을 위한 집단 의미치료 프로그램의 효과. 서울대학교 대학원 박사학위청구논문.

- 김현미 (2016). 노인 집단상담에 관한 연구 동향. <교양학연구>, 3(1), 91-107.

- 김현순·김병석 (2007). 노인의 자살생각에 대한 경로분석. <한국심리학회지: 상담 및 심리치료>, 19(3), 801-818.

- 도지연·최명선 (2022). 집단표현예술심리치료가 경증치매노인의 우울과 자아통합감에 미치는 영향. <예술심리치료연구>, 18(3), 135-155.

- 박명주·박은경 (2023). 국내 노인상담 연구 동향: 2000-2022년 10월까지 학술지 논문 중심으로. <학습자중심교과교육연구>, 23(15), 815-831.

- 박애실 (2022). 자살위험군 노인 대상 자살 예방 프로그램 효과성에 관한 국내 연구 동향: 질적지표 분석을 중심으로. <학습자중심교과교육연구>, 22(23), 571-585.

- 박윤희·박금주·박정환 (2024). 집단상담 프로그램을 통한 제주 농촌 지역 노인들의 자아통합감 변화 연구. <인형치료연구>, 10(1), 41-61.

- 변혜진·김서현·양모란 (2023). 코로나 19 시대의 대면·비대면 혼합 노인 집단미술치료 경험에 관한 질적 사례연구. <한국예술치료학회지>, 23(1), 21-44.

- 보건복지부 (2021.12.24). 2021년 정신건강 실태조사 결과 발표. https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503010100&bid=0027&tag=&act=view&list_no=369088&cg_code=

- 서경현 (2007). 노년기 한국인의 스트레스. <스트레스硏究>, 15(4), 271-278.

- 서현주 (2020). 간호학연구 근거합성을 위한 주제범위 문헌고찰 방법론. <Korean Journal of Adult Nursing>, 32(5), 433-439.

- 성혜연 (2021). 전기노인과 후기노인의 삶의 만족에 영향을 미치는 요인에 관한 연구: 지역별 차이를 중심으로. <사회과학연구>, 32(4), 333-356.

- 송은숙·최중진 (2023). 해결중심 집단상담의 국내 연구 동향분석: 2007 년부터 2023 년 연구를 중심으로. <가족과 가족치료>, 31(4), 433-459.

- 송은영·전순영 (2022). 자서전 만들기를 활용한 집단미술치료가 요양병원 입원노인의 행복감과 삶의 질에 미치는 효과. <미술치료연구>, 29(5), 1227-1250.

- 송재임·김태은 (2022). 영구임대주택에 거주하는 여성 독거노인의 집단 미술치료 체험연구. <예술심리치료연구>, 18(2), 52-74.

- 신복기·이성진 (2016). 은퇴이후 주관적 경제적 빈곤 발생기간의 영향 요인. <노인복지연구>, 71(4), 61-89.

- 안류연·지은혜·이철희·조용래 (2024). 폭우 피해 경험 노인들 대상 집단인지행동치료의 효과: 예비연구. <한국심리학회지: 임상심리 연구와 실제>, 10(2), 355-379.

- 양문생·박정환·류향란 (2024). 제주 농촌 노인의 자아통합감을 위한 회상기반 집단상담 프로그램 일 적용 연구. <한국산학기술학회 논문지>, 25(4), 576-585.

- 양승경·이수정·이은주 (2022). 지역사회 노인의 자살생각 영향요인: 우울, 외로움, 자아존중감, 일상생활수행능력을 중심으로. <글로벌 건강과 간호>, 12(1), 78-87.

- 오다영·이근매 (2023). 노인의 자아통합 향상을 위한 자서전만들기 집단미술치료 프로그램 효과검증. <예술심리치료연구>, 19(2), 1-22.

- 오정아·유재언·김상연·신정민·김시경 (2024). 의사결정나무 분석에 기반을 둔 노인 삶의 만족 예측. <사회과학연구>, 35(2), 125-145.

- 윤경미·한경아 (2024). 노인의 우울에 관한 미술치료 연구동향 분석 2002~2023년 국내 학술지 게재 논문을 중심으로. <미술치료연구>, 31(2), 457-477.

- 윤서연·백유진·권소연·김혜미·이영순 (2021). 국내 노인 대상 집단상담 프로그램의 효과성 메타분석: 우울과 자아통합감을 중심으로. <한국상담학회 학술대회 논문집>, 56-56.

- 이명희 (2019). 노인의 심리정서관련 변인과 삶의 질에 대한 메타분석. <한국콘텐츠학회논문지>, 19(9), 338-347.

- 이민선 (2024). 전환장애 증상 중 우울감 감소를 위한 통합심리학적 치료 프로그램 개발 및 효과성 검증: 60 대 노년 여성 대상. <디지털융복합연구>, 22(2), 11-20.

- 이수경 (2024). 이야기치료 프로그램이 조손가정 조모의 자아통합감과 양육효능감에 미치는 효과. <학습자중심교과교육연구>, 24(16), 191-204.

- 이옥진·이윤희·김봉환 (2023). 국내 집단상담 연구 동향. <학습자중심교과교육연구>, 23(11), 837-853.

- 이지아·송해란·조광래 (2024). 국내 ‘1인가구’ 연구 동향 분석: 주제범위 문헌분석을 통한 체계적 문헌고찰. <한국사회복지학>, 76(3), 289-318.

- 이지원·유지영·이승희 (2022). 배우자 사별 경험 여성 노인을 위한 상실 치유 프로그램 효과. <한국케어매니지먼트연구>, 45, 125-155.

- 이해영 (2006). <노인복지론>. 서울: 창지사.

- 임경춘·김선호 (2012). 노인의 연령별 우울정도와 영향요인: 전기노인과 후기노인의 비교. <정신간호학회지>, 21(1), 1-10.

- 장미수 (2023). 국내 디지털 정신건강 개입의 연구 동향 및 주제 분석: 주제범위 문헌고찰 및 텍스트 마이닝을 중심으로. 이화여자대학교 박사학위청구논문.

- 장우심·제석봉 (2008). 치매노인을 위한 집단회상치료와 집단인정치료의 효과에 대한 비교 연구. <노인복지연구>, 41, 301-325.

- 전형준·장혜경 (2024). 회상요법을 활용한 집단미술치료가 독거노인의 노화태도와 삶의 질에 미치는 영향. <상담심리교육복지>, 11(2), 55-72.

- 정윤희·김희정 (2020). 노인 내담자의 상담경험에 관한 해석학적 현상학 연구. <한국심리학회지: 상담 및 심리치료>, 32(2), 693-723.

- 정은이 (2024). 대학 집단상담 분야의 연구 동향 분석. <학습자중심교과교육연구>, 24(20), 995-1012.

- 조수연·이민혜 (2018). 한국노인상담의 최근연구 동향 분석: 심리·정서적 특성 중심으로. <한국상담학회 학술대회 논문집>, 2018(8), 380-380.

- 중앙치매센터 (2024). <대한민국 치매현황 2023>. https://www.nid.or.kr/info/dataroom_view.aspx?bid=284

- 천성문·함경애·박명숙·김동원 (2022). 집단상담. 서울: 학지사.

- 최선희·박성혜 (2023). 국내외 노인미술치료 연구동향 분석: 2008-2021년 학술지 논문을 중심으로. <예술심리치료연구>, 19(1), 27-50.

- 통계청 (2023.09.26). 2023 고령자 통계. https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=10820&act=view&list_no=427252

- 한나·장미수 (2024). 배우자 사별 노인의 친밀한 관계 접촉 빈도, 우울, 전반적 삶의 질의 관계: 성별의 조절된 매개효과. <현대사회와 다문화>, 14(1), 135-159.

- 행정안전부 (2024.12.24). 65세 이상 인구 비중 20% 기록, 행정안전부 보도자료. https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=114622#none

- 홍명진·김서현 (2024). 남성 독거노인의 죽음 불안과 수용에 관한 웰다잉 집단미술치료 질적 사례연구. <한국노년학연구>, 33(1), 27-56.

- 황혜남·변혜선 (2021). 여성 노인의 자살위험 영향 요인. <한국데이터정보과학회지>, 32(2), 297-307.

-

Apóstolo, J., Bobrowicz-Campos, E., Rodrigues, M., Castro, I., & Cardoso, D. (2016). The effectiveness of non-pharmacological interventions in older adults with depressive disorders: a systematic review. International journal of nursing studies, 58, 59-70.

[https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.02.006]

-

Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. International journal of social research methodology, 8(1), 19-32.

[https://doi.org/10.1080/1364557032000119616]

-

Chao, S. Y., Liu, H. Y., Wu, C. Y., Jin, S. F., Chu, T. L., Huang, T. S., & Clark, M. J. (2006). The effects of group reminiscence therapy on depression, self esteem, and life satisfaction of elderly nursing home residents. Journal of Nursing Research, 14(1), 36-45.

[https://doi.org/10.1097/01.JNR.0000387560.03823.c7]

-

Chen, Y. J., Li, X. X., Pan, B., Wang, B., Jing, G. Z., Liu, Q. Q., ... & Ge, L. (2021). Non-pharmacological interventions for older adults with depressive symptoms: a network meta-analysis of 35 randomized controlled trials. Aging & mental health, 25(5), 773-786.

[https://doi.org/10.1080/13607863.2019.1704219]

-

Chueh, K. H., & Chang, T. Y. (2014). Effectiveness of group reminiscence therapy for depressive symptoms in male veterans: 6-month follow-up. International journal of geriatric psychiatry, 29(4), 377-383.

[https://doi.org/10.1002/gps.4013]

- Corey, M. S., Corey, G., & Corey, C. (2019). 집단상담: 과정과 실제(10판) (김진숙, 유동수, 전종국, 한기백, 이동훈, 권경인 역). 센게이지러닝코리아. (Original work published 2018).

-

Cotelli, M., Manenti, R., & Zanetti, O. (2012). Reminiscence therapy in dementia: A review. Maturitas, 72(3), 203-205.

[https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2012.04.008]

-

Davidow, J. B., Zide, B. S., Levin, L. L., Biddle, K. D., Urizar, J. C., & Donovan, N. J. (2022). A scoping review of interventions for spousal bereavement in older adults. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 30(3), 404-418.

[https://doi.org/10.1016/j.jagp.2021.08.002]

-

Elias, S. M. S., Neville, C., & Scott, T. (2015). The effectiveness of group reminiscence therapy for loneliness, anxiety and depression in older adults in long-term care: A systematic review. Geriatric nursing, 36(5), 372-380.

[https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2015.05.004]

- Erickson. E. H. (1997). The life cycle completed: A review, New York: Norton.

- Erikson, E. H. (1963). Childhood and Society. Norton.

-

Fakoya, O. A., McCorry, N. K., & Donnelly, M. (2020). Loneliness and social isolation interventions for older adults: a scoping review of reviews. BMC public health, 20, 1-14.

[https://doi.org/10.1186/s12889-020-8251-6]

-

Foster, T. W., Kreider, V., & Waugh, J. (2009). Counseling students' interest in gerocounseling: A survey study. Gerontology & Geriatrics Education, 30(3), 226-242.

[https://doi.org/10.1080/02701960903133489]

-

Fullen, M. C., Chan, C. D., Jordan, J., Dobmeier, R. A., & Gorby, S. (2021). Gerontological counseling trends in Adultspan Journal: 1999-2019. Adultspan Journal, 20(1), 3-16.

[https://doi.org/10.1002/adsp.12102]

-

Huntley, A. L., Araya, R., & Salisbury, C. (2012). Group psychological therapies for depression in the community: systematic review and meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 200(3), 184-190.

[https://doi.org/10.1192/bjp.bp.111.092049]

-

Jenabi, E., Bashirian, S., Ayubi, E., Rafiee, M., & Bashirian, M. (2023). The Effect of the Art Therapy Interventions on Depression Symptoms Among Older Adults: A Meta-analysis of Controlled Clinical Trials. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 36(3), 185-192.

[https://doi.org/10.1177/08919887221130264]

-

Kampfe, C. M. (2015). Counseling older people: Opportunities and challenges. Alexandria, VA: American Counseling Association.

[https://doi.org/10.1002/9781119222767]

- KCI (2024.03.14). KCI 소개. Available: https://www.kci.go.kr/kciportal/aboutKci.kci

-

Krishna, M., Jauhari, A., Lepping, P., Turner, J., Crossley, D., & Krishnamoorthy, A. (2011). Is group psychotherapy effective in older adults with depression? A systematic review. International journal of geriatric psychiatry, 26(4), 331-340.

[https://doi.org/10.1002/gps.2546]

-

Levac, D., Colquhoun, H., & O'brien, K. K. (2010). Scoping studies: advancing the methodology. Implementation science, 5, 1-9.

[https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69]

-

Liebmann, M. (2004). Art Therapy for Groups: A Handbook of Themes, Games and Exercises. Routledge.

[https://doi.org/10.4324/9780203420720]

-

Masika, G. M., Yu, D. S., & Li, P. W. (2021). Can visual art therapy be implemented with illiterate older adults with mild cognitive impairment? A pilot mixed-method randomized controlled trial. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 34(1), 76-86.

[https://doi.org/10.1177/0891988720901789]

-

Mitchell, A. J., & Subramaniam, H. (2005). Prognosis of depression in old age compared to middle age: a systematic review of comparative studies. American Journal of Psychiatry, 162(9), 1588-1601.

[https://doi.org/10.1176/appi.ajp.162.9.1588]

-

Munn, Z., Peters, M. D., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. BMC medical research methodology, 18, 1-7.

[https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x]

-

O’Rourke, H. M., Collins, L., & Sidani, S. (2018). Interventions to address social connectedness and loneliness for older adults: a scoping review. BMC geriatrics, 18, 1-13.

[https://doi.org/10.1186/s12877-018-0897-x]

-

Payne, K. T., & Marcus, D. K. (2008). The efficacy of group psychotherapy for older adult clients: A meta-analysis. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 12(4), 268.

[https://doi.org/10.1037/a0013519]

-

Peters, M. D., Godfrey, C. M., Khalil, H., McInerney, P., Parker, D., & Soares, C. B. (2015). Guidance for conducting systematic scoping reviews. JBI Evidence Implementation, 13(3), 141-146.

[https://doi.org/10.1097/XEB.0000000000000050]

-

Schnitzer, G., Holttum, S., & Huet, V. (2021). A systematic literature review of the impact of art therapy upon post-traumatic stress disorder. International Journal of Art Therapy, 26(4), 147-160.

[https://doi.org/10.1080/17454832.2021.1910719]

-

Scocco, P., De Leo, D., & Frank, E. (2002). Is interpersonal psychotherapy in group format a therapeutic option in late-life depression? Clinical Psychology & Psychotherapy, 9(1), 68-75.

[https://doi.org/10.1002/cpp.301]

-

Scogin, F., Welsh, D., Hanson, A., Stump, J., & Coates, A. (2005). Evidence-based psychotherapies for depression in older adults. Clinical Psychology: Science and Practice, 12(3), 222.

[https://doi.org/10.1093/clipsy.bpi033]

-

Tavares, L. R., & Barbosa, M. R. (2018). Efficacy of group psychotherapy for geriatric depression: A systematic review. Archives of gerontology and geriatrics, 78, 71-80.

[https://doi.org/10.1016/j.archger.2018.06.001]

-

Van Lith, T. (2016). Art therapy in mental health: A systematic review of approaches and practices. The Arts in Psychotherapy, 47, 9-22.

[https://doi.org/10.1016/j.aip.2015.09.003]

- Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2005). The theory and practice of group psychotherapy (5th ed.). New York, NY: Basic Books.