치매노인 간병살인에 관한 연구: 1995년~2024년 신문기사를 중심으로

초록

매년 우리나라 치매노인 간병살인사건은 연이어 발생하고 있으나 이를 위한 실태 파악과 대책 마련은 부족하다. 본 연구는 1995년 1월 1일부터 2024년 7월 31일까지 신문기사에 보도된 치매노인 간병살인 사례 현황을 파악하고, 간병살인 위험요인을 개인·경제·사회적 요인으로 구분해 살펴보았다. 이를 위해 국내 일간지에 보도된 129건의 사례를 분석한 결과, 첫째, 간병살인 피해 치매노인은 ‘80대 이상’, ‘노인 여성’ 사례 수가 많았으며, 투병 기간은 ‘1년 이상 ~ 3년 미만’이 많았다. 둘째, 간병살인 가해자는 ‘아들’이 가장 많았으며, 가해자의 연령은 ‘50대’가 많았다. 셋째, 간병살인 위험요인은 개인적 요인 증 ‘치매 증상(정신행동증상: Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)으로 인한 순간적 분노’, 경제적 요인 중 ‘오랜 간병으로 인한 생활고’, 사회적 요인 중 ‘자식이나 가족에게 부담이 될까 봐, 짐이 될까 봐’에 의한 사례 수가 많았다. 이러한 연구 결과를 바탕으로 치매노인 간병살인을 예방하고 해결하기 위한 실천적 정책적 제언을 하였다.

Abstract

In Korea, murder cases of elderly people with dementia occurs one after another every year, but there is a lack of understanding of this situation as well as insufficient countermeasures. In this study, we identify the status of caring murder cases among elderly with dementia reported in newspaper articles from January 1, 1995 to July 31, 2024, and examine the risk factors for caring murder by dividing them into personal, economic, and social factors. An analysis of 129 cases reported in domestic daily newspapers revealed the following findings: First, the cases of elderly people with dementia reported as victims of caring murder were ‘over 80s’ and ‘elderly women’, and the duration of illness was often ‘more than 1 year but less than 3 years’. Second, the murderer was often a ‘son’, and the perpetrator was often in his 50s. Third, among the risk factors for caring murder, ‘temporary anger due to dementia symptoms (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)’ was frequently reported as a personal factor, and ‘difficulties due to long-term living’ were frequently reported as an economic factor. There were many concerns that it would be a burden on families due to social factors. Based on these research results, practical policy suggestions were presented to prevent and resolve caring murder among elderly people with dementia.

Keywords:

Dementia, The Elderly, Caring murder, Care, Newspaper키워드:

치매, 노인, 간병살인, 돌봄, 신문기사1. 서 론

우리나라는 급격한 저출산 현상과 늘어난 평균 수명으로 인구 고령화1)가 빠르게 진행되고 있다. 지난 2022년 65세 이상 고령인구는 18.4%로 고령사회에 진입하였으며, 다가오는 2025년에는 초고령사회로 빠르게 진입할 것으로 전망된다(통계청, 2023). 고령인구의 가파른 증가 속도2)는 치매 환자 발생률이 상승한다는 것을 의미하며, 그만큼 치매노인 간병 부담이 증가하는 것으로 볼 수 있다. 치매는 뇌신경세포의 손상으로 기억력, 지적 능력 장애, 언어장애, 행동장애 및 인격 변화가 동반되고(송미경, 김정희, 한은정, 2021), 가족의 도움 없이는 독립적인 생활이 어려워 간병의 부담감을 증가시킨다(박주희, 2021; 임경춘, 2019). 더 나아가 질병 특성상 24시간 장기간에 걸친 수발이 요구되고, 다른 질병에 비해 간병 스트레스 강도와 지속성이 높은 것으로 알려진다(김원경, 2014; Davis, Hill, Pillemer, Taylor, & Tremont, 2019).

치매는 ‘죽어야 끝이 난다’는 절망감에서도 간병을 할 수밖에 없는 가족의 부담감은 또 다른 극단적인 선택으로 이어질 수 있다(이동임, 2020). 치매노인 가족의 신체적·정서적 불안감 및 우울, 생활 만족도 등의 간병 부담감(김재엽, 류원정, 최윤희, 2018; 박주희, 2021)은 폭행, 폭언, 위협, 방치 등의 노인학대가 살인으로 이어질 수 있는 잠재적 위험행동으로 보고되었다(강태화, 윤은자, 전미순, 2014; 김원경, 2014; 정임수, 최응렬, 2022; Cooper et al., 2010). 이미 초고령사회에 진입한 일본의 경우 간병 중인 가족이 치매노인을 살해하는 의미인 개호살인(介護殺人)을 사회문제로 인식하여 공식적인 통계가 이루어지고 있으며, 2006년부터 2015년까지 조사한 결과 개호살인은 247건, 피해자는 250명으로 나타났다(이윤주, 2022).

이 같은 사회문제를 예방하고자 정부는 2008년에 체계적 치매 관리 인프라 구축을 목표로 제1차 치매종합관리대책을 수립했고(보건복지부, 2008), 2011년 치매관리법을 제정하여 치매 환자와 가족들에게 필요한 지원을 제공하였다. 2014년에는 노인장기요양보험 제도의 치매특별등급을 3등급에서 5등급 체계로 개편하여, 경증 치매노인도 조기 지원이 가능해졌다(이용재, 박창우, 2022). 이후, 치매 환자와 가족의 문제를 국가의 간병 정책으로 해결하기 위해 2017년 치매국가책임제를 시행해 장기요양보험 대상자 확대, 치매 환자 의료지원 강화 등 치매에 대한 국가 지원을 확대했다(보건복지부, 2017). 2018년에는 인지지원등급을 신설하여, 신체기능은 양호하나 인지적 문제가 있는 경증 치매 환자에게 주·야간보호기관 이용 등의 서비스를 제공했다(곽숙영, 2019). 노인장기요양서비스의 인지등급 신설 및 간병 관련 지원 확대는 치매노인 관리 및 경제적 부담을 완화하는 데 효과적으로 작용한 것으로 평가받고 있다(유재언 외, 2018).

그럼에도 불구하고 최근 우리 사회에서 치매를 앓고 있는 아버지를 간병한 아들이 둔기로 살해 후 자살한 사건이 큰 화제가 되었다. 아들은 15년 전 어머니 사망 후 홀로 아버지를 돌보았고, 8년 전 아버지가 치매 판정을 받은 후 직장을 그만두고 간병을 담당해왔다. 하지만 장기 요양 등급을 받은 이력이 없고, 기초생활수급 대상자가 아니었기 때문에 복지 서비스망에 포착되지 않았다. 결국, 오랜 간병으로 인한 부담감과 경제적 어려움이 겹쳐 극단적인 선택을 한 것으로 예측하였다(박세진, 황수빈, 2024).

이처럼 한국은 ‘간병살인’이라고 불리는 사건이 증가함에도 국가적 차원의 공식적인 집계가 이루어지고 있지 않은 실정이다. 또한, 간병살인 가해자는 형사 처분 이후 가족을 살해했다는 죄책감과 사회적 냉대로 정상적인 사회생활이 어려울 뿐 아니라 스스로 생을 마감하는 2차 피해가 발생하기도 한다(김상용, 2019). 이와 같이 범죄 통계 자료 또는 신문기사에 보도된 일부 사례를 통해 추측할 수 있으나 공식적인 통계 부재로 인해 간병살인에 대한 대책마련이 어려운 현실이다. 특히 우리나라는 인구 고령화 이후 치매노인을 간병하는 가족의 간병살인 사건이 연이어 보도되고 있어 간병은 더 이상 가족의 의무가 아닌 국가적 차원의 관심이 필요할 때이다.

그동안 선행연구에서 보고된 간병살인 관련 선행연구는 매우 제한적인데, 존속살인에 초점을 둔 간병살인 범죄 유형과 특성 연구(이은영, 전연규, 2022; 천정환, 2018), 간병 살인의 원인과 사례연구(박숙완, 2021; 이동임, 2020; 이철호, 2016; 천정환, 2018)로 이루어져 있다. 기존 연구에서는 간병살인의 원인을 주로 우울, 격정적 분노, 간병 스트레스, 고립감, 허탈한 감정, 절망감 등의 개인적 요인이 영향을 미치는 것으로 나타났으며(김재엽 외, 2018; 박숙완, 2021), 경제적 요인은 간병살인 주요 원인 중 가장 많이 영향을 미치는 것으로 나타났다(김상용, 2019; 이철호, 2016). 구체적으로, 간병으로 인한 사직, 근무 시간 단축, 수입 감소 등의 경제적 압박이 사회적 고립감과 무력감을 가져와 간병살인으로 이어질 가능성이 큰 것으로 보았다(이은영, 전연규, 2022). 하지만 일부 선행연구에서는 간병살인이 개인적 특성에 원인을 두기보다는 사회구조나 문화적 환경에 주목하였으며(박숙완, 2021), 1990년 이후 저출산과 핵가족화로 인한 인구구조의 급격한 변화가 과거 가족 공동체적 윤리 규범의 약화를 가져왔다고 주장하였다(천정환, 2018). 이처럼 간병살인에 영향을 미치는 위험요인은 치매 환자와 치매 가족을 둘러싼 사회·문화적 관계 안에서 복합적인 양상을 보인다(강태화 외, 2014). 그러나 주로 치매노인을 돌보는 가족의 신체적·정신적·경제적 고통에만 집중되어 있어 간병살인의 문제를 포괄적으로 다루지 못한 한계가 있다.

따라서 본 연구에서는 신문기사에 보도된 치매노인 간병살인 사례를 통해 간병살인으로 이르게 되는 원인, 가족의 특성 등 다양한 사건의 상황과 개인·경제·사회적 위험요인을 포괄적으로 살펴보고자 한다.

이러한 측면에서 신문기사는 신문사의 관점으로 우리 사회의 새로운 현상이나 연구가 이루어지지 못한 주제에 대해 풍부한 정보를 제공하고, 사회적 인식과 담론을 확인할 수 있을 것이다(김지혜, 정익중, 이희연, 김경희, 2013). 또한, 기록된 자료에 의존하여 타당도 확보의 한계점을 보이지만 과거부터 현재까지 치매노인 간병살인에 대한 논의가 시기별로 어떻게 이루어졌는지 통시적으로 살펴볼 수 있고 대중들의 인식까지 확인할 수 있는 장점이 있다(박나래, 김한근, 2024; 신나연, 2007). 이에 본 연구에서는 간병살인이라는 용어가 최초로 보도된 1995년에서 2024년 7월 31일까지 신문기사에 보도된 치매노인 간병살인 사례를 통해 현황, 원인, 치매노인 및 가족의 특성 등을 구조화하여 살펴보고자 한다. 또한, 가해자 특성에 따른 간병살인 이유 분석을 통해 간병살인에 대한 대응 방안 마련에 기여하고자 한다. 이는 우리나라 치매노인 간병살인의 공식적인 집계가 이루어지지 않은 상황에서 간병살인의 현황을 살펴보고, 사회적으로 대두되는 우리 사회 치매노인 간병살인의 예방과 해결을 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

2. 이론적 배경

1) 치매노인 간병살인 정의와 현황

치매노인 간병살인은 치매를 앓고 있는 노인을 간병하는 과정에서 가족 구성원이 당사자를 살해하여 사망에 이르게 하는 사건을 말한다. 일본은 한국보다 빠르게 고령화가 진행되면서 간병살인을 사회적 문제로 보고 있으며, 연구자마다 간병살인을 ‘간병인이 정신적․육체적․사회적 극심한 스트레스로 인해 피간병인을 죽음에 이르게 하는 사건(根本治子, 2007)’, ‘가족 등 친족에 의해 간병을 둘러싼 사건으로 사망에 이르게 하는 것(湯原悦子, 2016)’, ‘재택에서 간병을 담당하는 가족 등이 피간병인을 살해하는 사건(田中武士, 2022)’, ‘가족에 의한 간병을 둘러싸고 살인에 이르게 한 사건(湯淺美佐子, 2023)’으로 정의한 바 있다. 일본의 후생노동성은 간병살인을 ‘간병을 하고 있는 친족에 의해 발생한 사건으로 간병인이 65세 이상 노인을 학대로 인해 사망에 이른 사건’으로 정의하고 있어, 개괄적으로 ‘간병인이 피간병인을 살해하는 사건’이라는 점에 동의하고 있다(이동임, 2020).

한국에서는 2010년부터 ‘간병살인’이라는 용어가 언론을 통해 사용되기 시작했으나(이은영, 전연규, 2022), 아직 간병살인에 관한 연구가 부족해 일치된 개념을 찾기 어렵다. 그간의 연구를 통해 정의된 내용을 살펴보면 다음과 같다. 이철호(2016)는 ‘환자를 살해하는 과정에서 발생하는 범죄’라고 보았고, 이동임(2020)은 ‘우월적 지위에 있는 간병인이 피간병인에 대해 행하는 간병살인범죄’라고 하였으며, 천정환(2018)은 간병범죄의 조작적 정의를 ‘간병인이 피간병인에 대한 살해(미수)행위와 간병유기치사, 간병자살을 포함하는 개념’이라고 정의하였다. 이처럼 간병살인은 연구자마다 다양하게 해석하고 있으나 ‘간병인이 피간병인을 살인하는 사건’이라는 개념은 일치하는 것을 확인할 수 있다.

우리나라보다 앞서 초고령사회에 진입한 일본은 2004년부터 간병살인을 사회적 문제로 인식해 치매 가족의 살인을 ‘개호살인(介護殺人)’, 치매 가족의 자살인 ‘개호자살(介護自殺)’, 치매 가족과 동반 자살하는 ‘개호심중(介護心中)’의 용어를 사용하면서 2007년부터 공식적인 통계 조사가 진행되었다(김원경, 2014). 후생노동성은 2006년부터 시행된 ‘고령자 학대 방지법’에 근거해 매년 조사를 시행하고 있으며, 내각부는 2007년 이후 자살의 원인에 간병과 간병 피로 항목을 신설해 자살 통계 데이터를 발표하고 있다(田中武士, 2022). 2017년 湯原悦子가 자살 통계 데이터를 바탕으로 진행한 연구에 의하면 간병으로 인한 자살이 연간 250~300건 정도 발생하였고, 고령자 학대 등에 의한 사망사건에서 간병살인 건수는 연간 25건이었으며, 가해자 중 남성의 비율이 70%를 차지한 것으로 나타났다.

한국에서는 치매노인과 관련된 범죄 문제에 대한 공식적인 통계가 전무하지만 치매노인 간병살인의 심각성은 언론에 보도된 사건을 통해 유추해볼 수 있다. 서울 신문에서 간병살인 판결문 108건을 심층 분석한 결과, 간병살인 사건은 173건, 피해자는 213명으로 간병살인 피해자의 38.4%가 치매를 앓고 있었고, 피해자의 평균 나이는 64.3세로 고령인 것으로 나타났다. 간병 기간이 길어질수록 간병살인 가능성이 커지며, 가해자들은 주로 경제적 어려움을 호소했다. 가해자 중 남성이 80건(74.1%)으로 가장 많았으며, 그중 아들이 38건(35.2%), 남편이 25건(23.1%) 순이었다.

이처럼 간병살인 사건이 언론보도를 통해 심각한 사회적 문제인 것으로 드러나면서 사회복지, 정책, 경제, 의료복지 등 다차원적인 측면을 고려해야 한다는 주장이 제기되었다(천정환, 2018).

2) 치매노인 간병살인 관련 선행연구 고찰

치매는 다른 노인성 질환에 비해 높은 의존성을 유발하고, 인지 기능 저하 가능성이 높은 것으로 보고되고 있다(McLaughlin et al., 2010). 이로 인해 치매노인을 돌보는 가족 간병인은 우울증과 불안감이 더 높고(Joling et al., 2010), 신체 건강이 더 나쁜 것으로 나타났다(Etters, Goodall, & Harrison, 2008). 가족 간병인의 스트레스는 단순히 개인의 정신적·신체적 문제에 그치지 않고 간병살인과 같은 범죄로 이어질 수 있는 위험성이 높다. 우리나라보다 먼저 고령화 사회에 진입한 일본의 경우 간병살인의 원인을 밝히기 위해 판례 분석, 신문기사 분석, 공식적 통계 분석 등의 연구가 이루어지고 있다. 이를 자세히 살펴보면 간병살인 사례연구에서 간병인 대부분이 우울증을 앓고 있음을 발견되어(根本治子, 2007), 간병살인이 일어나는 배경으로 가족 간병인의 우울 증상에 주목하였다(湯原悦子, 2011). 이는 마이니치 신문사에서 2017년 간병살인 판례를 조사한 결과와도 일부 일치하는 것으로 나타났는데 총 11건의 간병살인 사례 중 8건의 가해자가 우울 증상을 보였으며, 대부분 가해자는 간병으로 인한 피로를 호소하는 것으로 나타났다(湯淺美佐子, 2023).

이 같은 사례를 비추어볼 때 간병인의 우울 증상이나 피로, 스트레스가 간병살인으로 이어질 수 있음을 예측할 수 있다. 장기간의 간병이 필요한 질병의 경우 배우자의 장기간 간병으로 인한 신체적·정신적 소진(Malphurs & Cohen, 2005), 치매와 같은 노인성 질환으로 인한 간병의 어려움(Joling, O’Dwyer, Hertogh, & van Hout, 2018), 간병 과정에서의 소진(O’Dwyer, Moyle, Zimmer-Gembeck, & De Leo, 2016) 등의 문제가 범죄로 이어질 수 있다는 것이다. Henry와 Short(1954)는 사회적 통제를 받는 경우 살인으로 이어질 수 있음을 지적한 바 있다. 특히, 치매노인 간병 가족은 높은 살인 사고를 경험하고 있는 것으로 나타났는데(Anderson, Eppes, & O’Dwyer, 2019), 살인 사고가 모두 범죄 행위로 이어지는 것은 아니지만, 우려되는 지점이다. 이상의 선행연구를 종합해보면, 치매노인 간병으로 인한 사회적 활동의 축소 및 제한은 간병살인의 원인으로 작용할 수 있음을 예측할 수 있다.

우리나라는 급격하게 고령사회로 진입하면서 가족 간병 영역이 확대되어 간병범죄가 증가하는 추세이다. 보건복지부와 중앙치매센터(2022)에 따르면 치매 환자를 돌보는 데 있어서 가족의 비공식적 간병이 가장 높은 비중을 차지하고 있는데, 24시간 간병을 요구하는 치매노인 가족 간병인이 갖는 부담의 심각성은 다수의 연구를 통해 밝혀져 왔다(김원경, 2014; 유승연, 2018; 장유경, 2022; 정여진, 고승한, 2019). 치매노인을 간병하는 것은 다른 질병이나 장애가 있는 노인을 간병하는 것보다 가족 간병인들의 부담이 더 높아(강태화, 윤은자, 전미순, 2014) 간병으로 인한 부담감 증가나 경제적 문제는 결국 가족 간병인의 소진으로 이어질 수 있다(박명화, 박미현, 김현희, 2015). 특히 중증이나 거동이 불편한 치매노인의 가족은 간병비 부담이 더욱 극심한 것으로 알려져 있다. 통계청(2023)에 따르면 2023년 5월 기준 간병도우미 비용이 2022년보다 11.4%가 상승하였으며, 간병비 지출을 버티지 못하는 가족이 늘면서 ‘간병 파산’이라는 신조어까지 등장하였다. 이러한 현상은 간병 기간의 장기화에서 오는 경제적 문제가 심각한 것을 대변한다. 실제 가족 간병인은 경제적인 문제로 인해 좌절감과 압박감 등 심리적 고통에 직면하고 있다.

정재훈(2013)은 치매노인 간병인 40명과 일반노인 간병인 40명을 대상으로 비교한 연구를 통해 치매노인 간병인의 심리적 부담감과 스트레스가 유의하게 더 높은 것으로 보고하였다. 또한, 가족 간병인의 신체적·정신적 스트레스는 사회경제적 피해로 이어질 수 있는 것으로 나타났다(정민, 배재창, 2021). 극심한 스트레스는 치매노인 가족 간병인들은 삶의 질에 위협이 되며, 이로 인해 치매노인의 가족 간병인이 환자가 될 가능성이 높아져 잠재적인 환자(hidden patient)라고 불리기도 한다(김영욱, 변상해, 2020; 이혜경, 김소율, 2019; Roche & Palmer, 2009). 치매노인 가족 간병인의 부정적인 심리 정서는 외부로부터 스스로 고립시키는 결과로 이어질 수 있다(박숙완, 2021). 사회적 활동 중지로 인한 지위 상실과 역할 상실로 인한 좌절감은 공격적인 태도로 이어질 수 있어 간병살인의 원인으로 작용한다는 것이다.

그러나 이 같은 선행연구는 주로 치매 가족의 간병 부담이나 신체적·정신적·경제적 고통에만 집중되어 있어 간병살인 문제를 포괄적으로 다루지 못한다는 한계가 있다. 간병살인을 포함한 간병범죄를 다룬 연구는 주로 법학, 범죄학 등의 영역에서 간병살인 범죄 유형 및 특성을 다룬 연구, 간병살인 사례연구가 일부 이루어지고 있지만(박숙완, 2021; 이동임, 2020; 이은영, 전연규, 2022; 이철호, 2016; 천정환, 2018), 학술적으로 합의된 정의나 개념의 정립이 부재한 상황이다. 나아가 가족 간병인의 살인 사고와 행동에 대한 더 나은 이해를 위한 연구도 미비한 실정이다. 따라서, 간병살인으로 이어질 수 있는 가족 간병인 심리적 요인을 살펴보는 연구가 필요하며, 이 사이에서 간병살인에 영향을 미치는 개인적, 경제적, 사회적 요인을 포괄적으로 분석해 이론적 기반을 제공하는 것이 필요하다. 이러한 측면에서 본 연구에서는 신문기사에 보도된 치매노인 간병살인 사례를 통해 간병살인으로 이르게 되는 원인, 가족의 특성 등 다양한 사건의 상황과 개인·경제·사회적 위험요인을 살펴보고자 한다.

3. 연구 방법

1) 분석대상

본 연구는 한국의 치매노인 간병살인 현황을 살펴보고, 기사화된 간병살인 사례의 특성을 파악하기 위해 한국언론진흥재단의 기사 통합 검색시스템인BIGKINDS(Korea Integrated Newspaper Database System)를 활용하여 관련 신문기사를 검색하였다. 본 연구에서 사용된 분석 자료는 1995년 1월 1일부터 2024년 7월 31일까지 총 29년 7개월에 걸쳐 경향신문, 국민일보, 내일신문, 동아일보 등 11개의 전국일간지와 강원일보, 경기일보, 경남도민일보 등 총 45개의 지역일간지와 전문지인 디지털타임스와 전자신문 2개 포함, 총 58개의 일간지를 대상으로 여러 언론 매체 신문기사를 포괄하였다.

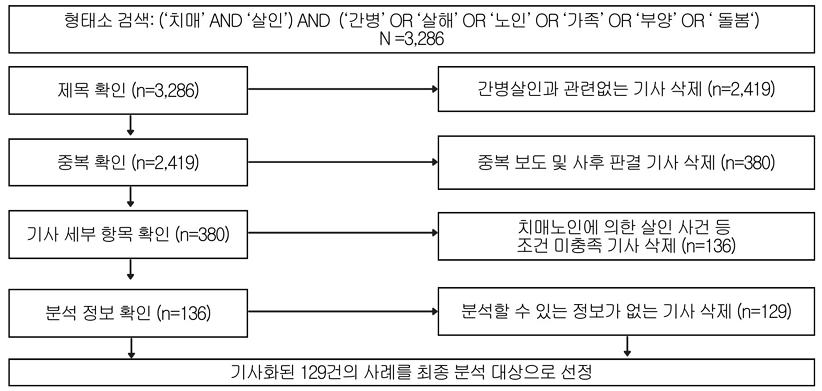

분석대상 선정 과정은 다음과 같다. 전체 신문기사 중 치매노인 간병살인을 보도한 신문기사를 추출하기 위해 ‘치매’와 ‘살인’으로 제목과 내용에 반드시 포함하도록 지정하고, 최대한 모든 관련 신문기사를 수집하기 위해 ‘간병’, ‘살해’, ‘노인’, ‘가족’, ‘부양’, ‘돌봄’ 키워드 중 1개 이상 포함하도록 추가 설정하여 신문기사에 나타난 사례 내용을 살펴보았다. 그 결과 총 3,286건의 신문기사를 확인하였으며, 추출된 신문기사 중에서 간병살인에 관한 내용이 들어간 신문기사들을 분석대상으로 하였다. 3,286건의 신문기사 중 광고, 논평 등 연구와 관련 없는 것으로 판단되는 신문기사를 제외하였고, 세부 내용 확인 후 중복으로 보도된 사건 및 사건 이후 판결 등을 다룬 기사는 기존 신문기사와 비교하여 중복으로 판단될 경우 1건으로 처리하였다. 추가적으로 치매노인에 의한 살인 사건 및 피해자 연령이 60대 이하인 사건 등 분석대상 조건에 부합하지 않은 신문기사와 분석할 수 있는 정보가 없는 기사는 분석대상에서 제외하였다. 이러한 과정을 거쳐 본 연구에서는 기사화된 129건의 사례를 최종 분석대상으로 선정하였으며, 분석대상 선정 과정을 보여주는 순서도는 <그림 1>과 같다.

2) 분석방법 및 절차

본 연구에서는 치매노인 간병살인의 연도별 신문기사 보도 건수와 간병살인 피해 치매노인의 연령, 지역, 투병 기간 등의 일반적 특성 및 피해자와 가해자의 관계, 가해자의 연령, 가해자의 성별, 간병살인 위험요인에 대한 분석을 수행하였다. 구체적으로는 다음과 같다.

첫째, 치매노인 간병살인 현황을 살펴보기 위해 1995년부터 2024년까지 신문기사를 연도별로 분석하였다. 모든 신문기사 중에서 피해자의 나이가 60세 이상인 신문기사를 수집하였으며, 세부 내용을 연령(60대, 70대, 80대 이상), 지역(서울, 경기·인천, 충천·대전, 전라·광주, 경상·부산·울산·대구, 강원, 제주)으로 나누어 분석하였다. 신문기사를 활용한 분석 방법의 신뢰성을 높이기 위해 3인의 공동연구자(박사급)가 자료수집, 신문기사 내용 비교, 분석 등 자료 선별 과정에 참여하여 단독작업에 따르는 편견을 최소화하도록 하였다.

둘째, 구체적으로 치매노인 간병살인 특성을 분석하기 위해 신문기사의 내용 중 피해자의 성별, 투병 기간, 가해자의 연령, 피해자와 가해자의 관계, 살인 동기에 관한 내용을 분석하였다. 피해 노인의 투병 기간은 1년 미만, 1년 이상~3년 미만, 3년 이상~5년 미만, 5년 이상~7년 미만, 7년 이상~9년 미만, 9년 이상, 신문기사 내에서 투병 기간을 확인할 수 없는 경우 ‘알 수 없음’으로 분류한 후 빈도를 살펴보았다. 가해자의 연령대를 살펴보기 위해 10대부터 90대까지 구분한 후 분석하였으며, 피해자와 가해자의 관계는 남편, 부인, 아들, 딸, 사위, 며느리, 손주, 사돈 등 9개 항목으로 유목화한 후 빈도를 분석하였다.

또한, 살인 동기를 분석하기 위해 치매 증상 악화로 지침, 치매 증상(정신행동증상)으로 인한 순간적 분노, 우울, 간병 스트레스 등으로 정신적 한계, 자식·가족에게 부담을 줄 수 없어서/짐이 될까봐, 오랜 간병으로 인한 생활고, 도와줄 수 있는 사람이 없어서, 복지서비스 소외 등 17가지로 유목화한 후 이를 개인적 요인, 경제적 요인, 사회적 요인의 3가지로 분류해 분석하였다.

4. 연구 결과

1) 치매노인 간병살인사건 일반적 특성

1995년 1월 1일부터 2024년 7월 31일까지 보도된 치매노인 간병살인사건 사례는 129건으로 일반적 특성은 다음<표 1>과 같다. 연령대로 구분하여 보도 건수를 살펴보면 60대 사례는 19건(14.7%), 70대 사례는 46건(35.7%), 80대 이상 사례는 55건(42.6%), 미상이 9건(7%)이었다. 연도별 추이를 살펴보면 1995년 1건(0.8%), 1996년 2건(1.6%)이었던 간병살인 보도가 1997년에 7건(5.4%)으로 늘어났다가 1998년 3건(2.3%), 1999년 5건(3.9%)으로 증감을 반복했다.

이후 2000년에서 2004년까지 해마다 2건(1.6%)씩 보도되었고, 2005년 8건(6.2%)으로 늘어났다. 2006년에서 2008년까지 해마다 3건(2.3%)씩 보도되었으며, 2009년 6건(4.7%), 2010년 1건(0.8%)으로 증감을 반복했다. 특히 2000년대에는 노인인구가 7%를 넘어 고령화사회로 이후 2011년 10건(7.8%), 2012년 5건(3.9%), 2013년 9건(7%), 2014년 6건(4.7%), 2015년 5건(3.9%), 2016년 3건(2.3%), 2017년 11건(8.5%), 2018년 3건(2.3%), 2019년 6건(4.7%)이었다. 증감을 반복하면서 2013년부터 관련 신문기사 수가 급증한 것은 해당연도에 유명 연예인의 아버지가 노부모 살인 및 자살 사건을 계기로 치매노인 간병살인에 대한 언론의 관심도가 증가하였으며(김원경, 2014), 우리나라에서 간병살인이라는 용어가 본격적으로 사용되기 시작한 시기임을 알 수 있다.

이후 2020년 2건(1.6%), 2021년 4건(3.1%), 2022년 4건(3.1%), 2023년 7건(5.4%)으로 증감을 반복하였다. 한편 치매노인 간병살인사건 발생지역은 경상·부산·울산·대구가 32건(24.7%)으로 가장 많았고, 서울과 경기·인천이 각각 29건(22.5%), 충청·대전이 13건(10.1%), 전라·광주가 11건(8.5%), 강원 5건(3.9%), 제주 4건(3.1%), 지역을 알 수 없는 사례 6건(4.7%)으로 보도되었다.

2) 기사화된 치매노인 간병살인 관련 특성

기사화된 치매노인의 일반적 특성은 <표 2>와 같다. 연령을 구분한 결과 남성 치매노인은 총 40건(31%)으로 80대 이상 19건(14.6%), 70대 13건(10.1%), 60대 6건(4.7%), 미상 2건(1.6%) 순이었다. 여성 치매노인은 총 89건(69%)으로 80대 이상 36건(27.9%), 70대 33건(25.6%), 60대 13건(10.1%), 미상 7건(5.4%) 순이었다. 투병 기간의 경우 남성 치매노인은 총 39건(30.4%)으로 알 수 없음 16건(12.4%), 1년 이상 3년 미만과 9년 이상이 각각 6건(4.7%), 1년 미만 5건(3.9%), 5년 이상 7년 미만 3건(2.3%), 3년 이상 5년 미만 2건(1.6%), 7년 이상 9년 미만 1건(0.8%) 순이었다. 여성 치매노인 투병 기간은 총 90건(69.6%)으로 알 수 없음 47건(36.2%), 1년 이상 3년 미만 12건(9.3%), 9년 이상 11건(8.5%), 3년 이상 5년 미만 9건(7%), 1년 미만과 5년 이상 7년 미만이 각각 5건(3.9%), 7년 이상 9년 미만 1건(0.8%)이었다.

기사화된 간병살인 가해자의 일반적 특성은 <표 3>과 같다. 먼저, 가해자의 경우 아들이 64건(49.7%)으로 가장 많았고, 남편 29건(22.4%), 부인 18건(13.7%), 며느리 10건(7.6%), 딸 4건(3.2%), 손주 2건(1.6%), 사위와 사돈이 각각 1건(0.8%) 순이었다. 연령을 구분하여 살펴보면 아들은 50대 25건(19.4%), 40대 20건(15.5%), 30대 4건(3.2%), 20대 3건(2.3%), 60대와 70대가 각각 1건(8.5%)이었다. 남편은 70대 14건(10.9%), 80대 12건(9.2%), 90대 2건(1.5%), 60대 1건(0.8%)이었다. 부인은 70대 7건(5.4%), 60대 6건(4.5%), 50대와 80대가 각각 2건(1.5%), 40대 1건(0.8%)이었다. 딸은 50대는 2건(1.5%), 30대와 40대가 각각 1건(0.8%)이었다. 사위는 50대가 1건(0.8%)이었고, 손주는 10대 1건(0.8%), 40대 1건(0.8%)이 있었으며, 사돈은 60대가 1건(0.8%)이었다.

이 같은 결과는 서울신문(2018)에서 간병살인 판결문 108건에서 가해자 비율 중 아들이 38건(35.2%), 남편이 25건(23.1%)으로 나타난 것과 유사한 결과로, 치매노인을 간병하는 중장년 남성 사례에 주목할 필요가 있음을 알 수 있다. 나아가 최근 여성의 사회활동 참여 증가 및 가족 간병인의 질병 등으로 우리 사회에서 요구하는 여성에 집중된 전통적 가족 부양 의식이 점차 남성으로 변화된 것을 반영한다(강태화 외, 2014; 오영란, 조혜정, 박정혜, 2021).

3) 치매노인 간병살인 위험요인의 특성

기사화된 치매노인 간병살인 원인을 분석하기 위해 개인적, 경제적, 사회적 요인으로 구분하여 살펴본 결과는 <표 4>와 같다. 우선 개인적 요인으로는 ‘치매 증상 악화로 지침’, ‘치매 증상으로 인한 순간적 분노’, ‘가해자의 신체적 건강 악화’, ‘평상시 치매노인과의 갈등’, ‘우울 및 간병 스트레스 등으로 정신적 한계에 부딪힘’, ‘치매 증상으로 가족을 괴롭혀서’, ‘고통 없이 편하게 보내주기 위해’, ‘치매노인 당사자 요청’, ‘간병 문제로 가족과의 갈등’이 있었다.

구체적으로 살펴보면 ‘치매 증상 악화로 지침’은 아들이 7건(5.4%), 남편 5건(3.9%), 부인 1건(0.8%), 딸 1건(0.8%), 며느리 1건(0.8%) 순으로 총 15건(11.7%)이었다. ‘치매 증상(정신행동증상)으로 인한 순간적 분노’는 아들 23건(17.8%), 부인 7건(5.4%), 며느리 3건(2.2%), 남편 2건(1.5%), 사위 1건(0.8%) 순으로 총 36건(27.7%)이었다. ‘가해자의 신체적 건강 악화’는 남편 1건(0.8%), 아들 1건(0.8%)으로 총 2건(1.6%)이었다. ‘평상시 치매노인과의 갈등’ 배우자(부인) 4건(3.1%), 며느리 3건(2.2%), 남편 2건(1.5%), 아들 1건(0.8%), 딸 1건(0.8%) 순으로 총 11건(8.4%)이었다. ‘우울, 간병 스트레스 등으로 정신적 한계’는 아들 7건(5.4%), 남편 4건(3.1%), 며느리 1건(0.8%), 손자 1건(0.8%) 순으로 총 13건(10.1%)이었다. ‘치매 증상으로 가족을 괴롭혀서’는 손자 1건(0.8%)과 ‘고통 없이 편하게 보내주기 위해’는 부인 1건(0.8%)이었다. ‘치매노인 당사자 요청’은 아들이 1건(0.8%)이었고, ‘간병 문제로 가족과의 갈등’ 역시 아들이 1건(0.8%)으로 집계되었다.

이는 일본의 후생노동성 조사에서 가해자 중 남성이 비율이 70% 이상 차지하는 것과 유사한 결과로, 치매노인 가족의 간병 스트레스는 단순히 신체적 피로나 우울감을 넘어 범죄와 같은 극단적인 행동으로 이어질 수 있음을 예측할 수 있다(O’Dwyer et al., 2016). 가해 가족 중 아들이 경험하는 분노, 불안 등 정서적 스트레스에 주목해야 함을 알 수 있다.

두 번째 경제적 요인으로는 ‘오랜 간병으로 인한 생활고’와 ‘기타 경제적 스트레스’였다. ‘오랜 간병으로 인한 생활고’는 아들 11건(8.5%), 며느리 2건(1.5%)으로 총 13건(10.0%)이었고, ‘기타 경제적 스트레스’는 아들 4건(3.1%), 딸 1건(0.8%)으로 총 5건(3.9%)이었다. 치매노인 가족의 경제적 부담은 가족 전체 생활에도 영향 줄 뿐 아니라 가족구성원 개개인의 삶의 질을 저하시키는 것으로 알려져(박명화 외, 2015; 조윤희, 김광숙, 2010) 간병으로 인한 경제적 상황에 주목해야 함을 알 수 있다. 세 번째 사회적 요인으로는 ‘자식·가족에게 부담을 줄 수 없어서 혹은 짐이 될까 봐’, ‘요양시설에 입소시킬 수 없어서’, ‘치매노인의 요양시설 입소 거부’, ‘도와줄 수 있는 사람이 없어서’, ‘복지서비스 소외 등’이었다. 구체적으로 살펴보면, ‘자식·가족에게 부담을 줄 수 없어서 혹은 짐이 될까 봐’는 남편 10건(7.8%), 부인 2건(1.5%), 사돈 1건(0.8%)으로 총 13건(10.1%)이었고, ‘요양시설에 입소시킬 수 없어서’는 남편 1건(0.8%), 아들 1건(0.8%)으로 총 2건(1.6%)이었으며, ‘치매노인의 요양시설 입소 거부’는 남편 1건(0.8%), 아들이 2건(1.5%)으로 총 3건(2.3%)이었다. ‘치매노인의 요양시설 입소 거부’는 남편 1건(0.8%), 아들이 2건(1.5%)으로 총 3건(2.3%)이었다. ‘도와줄 수 있는 사람이 없어서’는 남편이 2건(1.5%)이었고, ‘복지서비스 소외’는 아들 1건(0.8%)이었다. 이처럼 치매노인 간병에 대한 사회적 편견은 사회적으로 고립되어 소외감을 높이고, 사회구조적인 환경은 가족의 부정적 좌절감에 영향을 미쳐 간병살인의 원인으로 작용하는 것으로 나타났다(박숙완, 2021). 이러한 가족들의 간병 부담감은 신체적·정신적 스트레스를 넘어 사회경제적 피해로 이어지는 것으로 나타났다(박명화 외, 2015). 이를 통해 치매노인 간병은 개인이나 가족 간의 문제가 아닌 사회문제로 인식이 제고될 필요가 있다.

5. 결론 및 제언

본 연구는 신문기사에 보도된 치매노인 간병살인 사례를 통해 치매노인 간병살인사건의 현황, 원인, 치매노인 및 가족의 특성 등을 구조화하여 탐색하고자 하였다. 이를 위해 1995년 1월 1일부터 2024년 7월 31일까지 총 28년 7개월간 신문기사에 보도된 치매노인 간병살인 사례 129건을 살펴보았다. 연구의 주요 결과는 다음과 같다.

첫째, 보도된 치매노인 간병살인사건의 일반적 특성을 분석한 결과, 80대 이상 치매노인 이상의 사례가 가장 많이 분포되었으며, 시기별로 증감을 반복한 것을 확인하였다. 1995년도 이후부터 현재까지 간병살인 사망사건 신문기사는 1건에서 최대 11건으로 2011년도 이후 보도 건수가 점차 증가한 것으로 나타났다. 이는 1997년 IMF 이후 가속된 높은 실업률, 고용불안정의 증대, 내부 노동시장의 균열 등 사회경제적 위기와 중첩되면서 물질적, 심리적으로 불안정상태에 있는 가장이 노인을 간병하는 것이 어느 때보다도 어려울 수 있음을 고려해 볼 수 있다(송다영, 2005).

아울러 우리나라는 2000년도 고령화 사회에 들어선 지 17년 만에 고령인구 비율 14%를 넘기며 2017년 고령사회에 진입한 시기로 노인인구 비율이 매년 크게 증가하여 치매 유병률에 대한 사회적 문제가 제기된 배경이 반영된 것으로 나타났다(조윤희, 김광숙, 2010). 이러한 노인인구 증가는 치매 유병률 또한 상승할 수 있음을 의미하며, 24시간 간병이 필요한 치매노인의 간병 문제는 중요한 사회문제로 제기되었다(강태화 외, 2014). 또한, 공적 부양체계가 불안정한 당시 노인간병의 약 91%를 자녀를 비롯한 가족 구성원이 주 간병인 역할을 담당하면서 가족의 간병 부담감이 증가한 시기로(김선영 외, 2012) 우리 사회에 간병살인이라는 용어가 본격적으로 사용(이철호, 2016; 천정환, 2018)하기 시작한 배경이 되었음을 예측할 수 있다.

둘째, 간병살인 피해 치매노인의 성별 및 연령, 투병 기간의 일반적 특성을 분석한 결과, 남성 치매노인은 총 40건으로 80대 이상, 여성 치매노인은 총 89건으로 80대 이상 고령 노인의 보도 건수가 많았다. 남성 치매노인에 비해 신체적으로 힘이 약한 여성 치매노인의 피해가 더 컸으며, 대부분의 피해자가 고령인 점을 감안했을 때 기타 노인성 질환에도 취약한 상황일 것으로 예측되었다. 이는 학대당하는 노인의 대부분이 여성 노인으로 남성 노인보다 신체적으로 약하기 때문에 사망률이 더 높은 연구 결과와 유사한 것으로 나타났다(임정미, 윤기혁, 2023).

투병 기간의 경우 1년 이상 3년 미만 사이 간병살인 피해 건수가 가장 많이 보도되어 치매 진단 이후 질병에 대한 올바른 정보제공, 증상에 대한 대처방법 등 가족 대상 치매교육이 필요함을 알 수 있다.

셋째, 간병살인 가해자의 일반적 특성을 분석한 결과, 아들이 64건, 남편이 29건, 부인이 18건, 며느리 10건, 딸이 4건, 손주 2건, 사위와 사돈이 각각 1건으로 보도되어 우리 사회 치매노인 주 간병인은 아들이 많음을 예측할 수 있다. 이는 宮元預羽, 三橋真人, 永嶋昌樹(2013) 연구와 일치하는 결과로 전통적으로 요구되었던 여성의 간병 영역이 핵가족화, 여성의 사회 진출, 자녀의 부양기능 약화 등으로 가족부양의식의 많은 변화가 있음을 예측할 수 있다(박주희, 2021). 일본은 1990년 이후 노인부부의 증가와 함께 남성이 여성을 간병하는 비율이 증가한 것으로 나타났다. 또한, 2000년대 이후 간병살인이 연간 45건씩 발생되고 있으며, 간병살인 가해자의 72%가 남편인 것으로 나타나(湯原悦子, 2016), 배우자를 돌보는 남성노인의 간병 스트레스에 대한 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 宮元預羽 외(2013)는 간병부담을 완화시키는 정책을 여성 중심에서 벗어나 남성에게도 적절한 개입의 필요성을 강조하였다. 또한, 단순한 개입뿐 아니라 가족 구성원의 역할에 따라 시스템의 적용 차이를 확인해야 한다고 보았다. 최희경(2012)의 연구에서도 남성들은 성역할 사회화 과정에서 돌봄 기술을 충분히 습득하지 못해 어려움을 경험한 것으로 나타났다. 가족 내 성역할 패턴의 변화 등에서 기인한 남성 간병인의 증가는 남성의 욕구를 반영한 정책 수립의 필요성을 강조한다. 본 연구에서도 간병살인 가해자 비율이 중장년 남성이 높은 것으로 나타나, 치매노인을 간병하는 중장년 남성 사례에 주목할 필요가 있다.

마지막으로 사회적 요인으로 ‘자식·가족에게 부담을 줄 수 없어서 혹은 짐이 될까 봐’는 가해자 중 남편 사례 보도 건수가 많았으며, 치료비, 간병비 등 경제적 어려움은 생계를 위협하는 수준에 이르게 하여 자녀에게 부담 혹은 짐이 되고 싶지 않다는 이유도 간병살인의 배경이 될 수 있음을 알 수 있다. 이를 통해 개인과 가족이 간병의 전부를 책임져야 하는 현실이 간병살인이라는 극단적 선택에 영향을 미칠 수 있음을 예측할 수 있다.

주요 연구 결과에 대한 함의와 제언은 다음과 같다. 첫째, 치매노인 간병살인에 대한 국가적 차원의 공식적인 집계가 필요하다. 우리나라 치매노인 간병살인 사건은 연이어 발생하고 있으나 간병살인 원인, 현황, 가족 특성 등을 파악할 수 있는 별도의 자료가 마련되어있지 않다. 아직은 보도 자료를 통해 문제 상황을 짐작할 수 있는 단계로 치매노인 간병살인에 대한 심각성 인식이 여전히 부족함을 알 수 있다. 우리나라는 초고령사회 진입을 앞두고 있어 간병 가정이 점차 증가할 전망으로, 가족의 정서적, 신체적 스트레스는 향후 간병살인 위험성을 높일 수 있다는 점을 주목해야 한다. 이를 위해 치매노인 간병살인의 공식적 집계는 간병 가족이 처한 상황을 면밀하게 파악하여 간병살인이라는 극단적 선택을 예방할 수 있는 체계가 마련될 것이다. 아울러 점차 가족구성 형태가 변화되면서 ‘영 케어러(young cater)’가 늘어나고 있으며, 본 연구에서도 간병살인 가족 중 10대와 20대가 파악되었다. 비공식적으로 드러나지 않은 사건을 감안한다면 영 케어러, 독박간병, 노노간병, 노장간병 등 간병 형태에 따라 간병살인 사건이 계속해서 발생할 수 있다는 점을 고려해야 한다. 이에 국가의 공식적인 통계자료 발표는 우리 사회 간병살인 심각성에 대한 인식을 제고할 뿐 아니라 간병 형태 특성에 따른 예방과 해결을 위한 지원 방안이 마련될 수 있을 것이다.

둘째, 간병 스트레스를 위한 가족 지원 프로그램이 확대되어야 한다. 본 연구결과에서 치매노인 간병살인 이유 중 치매 증상으로 인한 순간적 분노가 가장 높은 것으로 나타났다. 치매는 완치가 불가능한 질병으로 가족의 도움 없이 독립적 생활이 어려워 보호자의 수발이 24시간 요구된다. 특히 보호자가 치매에 대한 정보가 없을 경우 증상에 올바르게 대처할 수 없을 뿐 아니라 간병으로 인한 우울, 분노, 스트레스와 같은 심리적 고통이 동반된다. 이러한 상황들이 장기화 될수록 간병 부담을 가중시켜 간병살인 동기 형성에 영향을 미칠 수 있기 때문에 나타난 결과라 볼 수 있다. 특히 기사화된 치매노인 간병살인 가해자 중 50대 중년 남성이 가장 많은 것으로 보도되어 간병을 담당하는 중년 남성을 위한 개입 방안에 주목해야 함을 알 수 있다. 국외 선행연구에서는 남성 간병인이 가지고 있는 어려움을 신체 접촉 등 성별 차이에 의한 어려움, 간병으로 인한 경제적 능력 상실, 자존감 하락, 책임감, 주변 사람과의 소통 부재 등 전통적인 남성성에서 기인한다고 보고 있다(尾張椋, 2019; 木下衆, 2018; 斎藤真緒, 2015). 이같은 도전적 상황에서 남성성을 부정당하는 순간 살인과 같은 극단적인 행위가 발생할 수 있다는 것이다. 특히, 간병 과정에서의 어려움을 동성에게 토로하는 것에 부담감을 가지고 있어 남성 간병인은 여성 간병인에 비해 자조집단활동이 저조한 것으로 밝혀졌다(尾張椋, 2019). 이처럼 국외에서는 남성 간병인에 대한 논의가 활발한데 반해, 아직 국내에서는 남성 간병인에 대한 욕구를 정확하게 파악하지 못하고 있다. 남성 간병인이 늘어나고 있음에도 불구하고 남성을 대상으로 진행하는 프로그램을 적용한 연구도 미비하고 일부 연구에서 남성 간병인의 수발 경험을 제한적으로 살펴보고 있을 뿐이다. 따라서, 이들을 대상으로 하는 연구가 진행됨과 동시에 남성 간병인의 특성을 고려한 이해를 통해 어려움을 파악하고, 이를 개선하기 위한 방법을 모색해야 할 것이다.

이진희와 홍귀령(2022)의 연구에 의하면, 치매노인을 돌보는 남성들의 경우 제도적인 욕구가 여성에 비해 강해 외부 자원을 활용하기를 원하는 것으로 나타났다. 예컨대 치매 관련 교육 및 건강 관련 정보의 습득, 정책 지원 내용, 치매노인을 돌보기 위한 자기 관리 서비스 등 정보를 제공하는 지원 체계가 필요하다는 것이다. 그러나 우리나라 치매가족 프로그램은 치매 진단을 받은 노인의 가족이나 보호자를 대상으로 실시하고 있어 상대적으로 간병을 담당하는 중년 남성을 위한 서비스는 매우 부족하다. 장기간 간병 생활은 사회적으로 고립이 될 위험성이 높기 때문에 공식적·비공식적 지지체계를 활용한 제도가 요구된다. 예컨대 일본의 경우 ‘케어매니저’가 한달에 한번씩 환자와 간병인의 상태를 필수적으로 확인한다. 노인남성 간병인은 ‘케어매니저’로부터 생활에 도움이 되는 헬퍼를 요구할 수 있고, 돌봄 환경을 구축할 수 있도록 도움을 받을 수 있다. 환자를 간병하는 것뿐만 아니라 실생활에서 문제가 생길 때 전화를 통해 직접 문의할 수도 있으며, 적합한 서비스를 추천받기도 한다. 남성의 경우 외부자원 활용 욕구가 강한 만큼, 관련 서비스를 전문가에게 직접적으로 문의하고 제공받을 수 있는 ‘케어매니저’의 만족도가 높은 것으로 나타났다. 또한, 공식적 돌봄과의 관계적 측면을 경험하게 되면서 간병 스트레스를 해소할 수도 있다. 이처럼 온라인·오프라인 상담 창구 확대는 제도적 욕구를 충족함과 동시에 관계적인 자원을 활용할 수 있다는 점에서 가족 간병인의 심리에 긍정적 영향을 미칠 수 있어 가족 간병인에게 유용한 자원이 될 수 있을 것이다.

또한, 치매노인 가족 간병인을 위한 주기적인 방문 상담 제도를 통해 치매노인을 간병하는 과정에서 경험하는 부정적 감정을 해소할 수 있는 지원 체계가 마련되어야 할 것이다. 가족 간병인의 심리적·신체적 건강 상태를 주기적으로 점검하기 위해 검진을 시행할 필요가 있으며, 결과에 따라 서비스를 지원한다면 간병으로 인해 가족 간병인이 또다른 환자가 될 가능성을 현저히 낮출 수 있을 것이다.

셋째, 치매노인을 위한 간병 서비스 확대가 필요하다. 본 연구에서 간병살인의 원인 중 경제적 문제를 비롯하여 자식이나 가족에게 부담을 줄 수 없어서는 우리 사회 공적 체제의 부재가 높은 것을 예측할 수 있다. 우리나라는 제4차 치매관리종합계획을 통해 치매가족휴가제를 6일에서 최대 9일로 확대하여 주야간보호센터 및 단기보호센터에서 가족의 간병 부담을 경감시키고자 하였다. 하지만 공적요양서비스는 이용 시간이 제한적이기 때문에 실제적으로 간병 가족의 부담감을 크게 완화시키지 못하였다. 치매는 장기간 계속적으로 진행되는 질병이기 때문에 치매노인을 돌보는 가족의 부담감을 해소할 수 있는 구체적인 지원 방안이 마련되어야 함을 의미한다. 간병 서비스의 부재와 사회 지원 체계의 미흡함은 단순히 개인의 문제가 아닌 우리 모두가 함께 고민하고 대응해야 할 사회적 과제임을 나타낸다. 아울러 가정 내에서 치매노인을 간병하는 과정에서 경험하는 사회적 단절, 퇴사, 고립 등의 어려움을 파악하고 욕구에 맞는 다양한 형태의 서비스가 제공될 필요가 있다.

또한 국가적 제도에 대한 정보를 알지 못하거나 복지 사각지대에서 발견되지 않은 사례를 위해 관련기관을 통한 적극적인 홍보가 진행되어야 한다. 이를 통해 간병 가족의 간병비, 치료비, 생활비 등의 경제적 문제를 포함한 의료, 주거 환경 등 통합적인 서비스가 진행되어야 할 것이다.

본 연구는 우리나라 치매노인 간병살인의 공식적인 집계가 이루어지지 않은 상황에서 치매노인 간병살인사건의 현황, 원인, 특성 등을 살펴보고, 치매노인 간병살인을 예방하고 해결하기 위한 정책 수립의 기초자료를 제시하였다는 점에서 의의를 가진다. 그러나 신문기사 자료의 특성상 보도된 사건만을 분석하고, 보도되지 않은 심층적인 내용들은 다룰 수 없다는 점에서 해석에 대해 고려할 필요가 있다. 이에 후속 연구에서는 법원의 판결기록, 공적지원 서비스 제공 기관 자료 등 다양한 정보를 참고하여 분석한다면 심층적이고 체계적인 분석과 논의를 제공할 수 있을 것이다.

Notes

References

- 강태화·윤은자·전미순 (2014). 치매노인 주부양자의 부담감 유형. <주관성 연구>, 28, 53-73.

- 곽숙영 (2019). 치매국가책임제 성과: 시행 2년을 돌아보며. <보건복지포럼>, 276, 2-4.

- 김상용 (2019). 간병살인 범죄의 문제와 대응방안. <한국범죄심리연구>, 15(3), 57-72.

- 김선영·김분한·정연·김세라·조진희·진귀옥 (2012). 노인부양자의 양가감정에 관한 연구: Q-방법론적 접근. <주관성 연구>, 24, 193-204.

- 김영욱·변상해 (2020). 치매노인 부양자의 부양부담감이 삶의 질, 스트레스, 우울증에 미치는 영향. <인문사회 21>, 11(2), 105-119.

- 김원경 (2014). 치매 가족의 자살 및 살인사건에 대한 신문기사 분석. <보건사회연구>, 34(2), 219-246.

- 김재엽·류원정·최윤희 (2018). 치매노인 가족의 부양부담이 우울에 미치는 영향: 지각된 공식적지지의 조절효과를 중심으로. <노인복지연구>, 73(2), 171-191.

- 김지혜·정익중·이희연·김경희 (2013). 아동학대 사망사건에 대한 신문기사 분석. <한국사회복지학>, 65(2), 131-154.

- 박나래·김한근 (2024). 국내 언론의 다문화가정 논의 키워드 분석 및 동향 분석 연구: 2006년~2023년 신문 기사를 중심으로. <문화교류와 다문화교육>, 13(3), 49-76.

- 박명화·박미현·김현희 (2015). 복합적 심리교육 프로그램이 치매 환자 가족의 부양부담, 우울, 문제대처행위에 미치는 효과. <노인간호학회지>, 17(1), 10-19.

- 박세진·황수빈 (2024.1.17). ‘관리 사각지대’서 또 간병살인 비극⋯ 찾아가는 복지는 없었다. 연합뉴스. https://www.yna.co.kr/view/AKR20240117132300053

- 박숙완 (2021). 노인 간병범죄 원인분석과 대책방안에 관한 연구. <법학연구>, 29(2), 129-160.

- 박주희 (2021). 치매노인을 돌보는 노년기 배우자의 돌봄 부담감이 생활만족도에 미치는 영향, 사회적지지의 조절효과. <가족자원경영과 정책>, 25(4), 43-54.

- 보건복지부 (2008). <치매종합관리대책>. 서울: 보건복지부.

- 보건복지부 (2017). <치매국가책임제>. 세종: 보건복지부.

- 보건복지부·중앙치매센터 (2022). <대한민국 치매현황 2022>. 서울: 중앙치매센터.

- 송다영 (2005). 가족부양 쟁점에 관한 일고찰, 노인과 이혼가족 아동을 중심으로. <한국사회복지학>, 57(2), 143-164.

- 송미경·김정희·한은정 (2021). 장기요양 치매 환자의 특성 탐색과 장기요양 서비스 제공 방안. <한국노년학>, 41(5), 887-898.

- 신나연 (2007). 다양한 가족에 관한 국내 언론 보도경향 연구. 강남대학교 석사학위논문.

- 오영란·조혜정·박정혜 (2021). 여성 가족부양인식의 종단적 변화와 영향 요인: 노부모부양인식과 자녀부양인식을 중심으로. <아시아여성연구>, 60(2), 151-190.

- 유승연 (2018). 치매노인 부양부담 관련 국내 연구동향 분석. <보건과 복지>, 20(4), 29-54.

- 유재언·배혜원·이윤경·임정미·김수진·정경희·이선희 (2018). <치매노인과 돌봄제공자를 위한 맞춤형 정책방안 모색>. 세종: 한국보건사회연구원.

- 이동임 (2020). 간병살인범죄 방지 방안에 관한 연구: 치매를 중심으로. <법학논총>, 27(3), 219-244.

- 이용재·박창우 (2022). 고령화 시대 한국 노인돌봄체계의 구조와 한계, 지역사회 통합돌봄의 역할방향 고찰. <한국지역사회복지학>, 80, 205-231.

- 이윤주 (2022). 한·일 개호살인, 개호심중을 둘러싼 가족의 비극: 미디어에 투영된 사례분석을 중심으로. <일본문화학보>, 92, 65-83.

- 이은영·전연규 (2022). 간병살인 범죄의 특징과 대응방안에 관한 연구. <한국범죄심리연구>, 18(3), 81-96.

- 이진희·홍귀령 (2022). 알츠하이머 치매 환자를 돌보는 남성, 여성 배우자의 돌봄 경험. <노인간호학회지>, 24(3), 257-268.

- 이철호 (2016). 고령화 사회와 간병범죄. <한국민간경비학회보>, 15(1), 99-130.

- 이혜경·김소율 (2019). 지역사회 내 치매환자가족의 돌봄부담감에 미치는 영향요인. <한국유화학회지>, 36(4), 1373-1384.

- 임경춘 (2019). 치매노인을 돌보는 가족부양자 부양부담의 영향 요인. <한국간호교육학회지>, 25(1), 136-147.

- 임정미·윤기혁 (2023). 빅카인즈 시스템을 활용한 노인학대 인식에 관한 빅데이터 분석 연구: 국내 언론보도 기사를 중심으로 2011-2022. <안전문화연구>, 23, 73-99.

- 임주형 (2018.9.2). [간병살인 154人의 고백] 간병은 전쟁이다, 죽어야 끝나는. 서울신문, 5. https://www.seoul.co.kr/news/plan/murder/2018/09/03/20180903005004

- 장유경 (2022). 치매 환자 돌봄 가족의 돌봄 스트레스와 우울감의 관계: 대처방식과 돌봄 죄책감의 다중병렬 매개효과 검증. <인지발달중재학회지>, 13(3), 113-131.

- 정민·배재창 (2021). 치매어르신 주부양자 가족의 삶의 변화 및 효과적인 대처방안. <인문사회 21>, 12(5), 2073-2087.

- 정여진·고승한 (2019). 제주지역 치매노인 부양가족의 돌봄 실태 및 서비스 욕구조사. 제주: 제주여성가족연구원.

- 정임수·최응렬 (2022). 일본의 노인학대 실태와 대책. <한국경찰연구>, 21(1), 187-208.

- 정재훈 (2013). 치매노인과 일반노인 부양자의 스트레스 및 심리상태. <특수교육재활과학연구>, 52(4), 51-65.

- 조윤희·김광숙 (2010). 재가 치매노인의 증상에 따른 가족의 부담감 및 전문적 도움 요구. <한국노년학>, 30(2), 369-383.

- 천정환 (2018). 언론보도를 통해 본 간병범죄의 유형 및 인권정책적 시사점. <인권복지연구>, (20), 45-75.

- 통계청 (2023.12.14). 고령인구 비율(65세 이상). https//kostat.go.kr

- 尾張椋 (2019). 介護者支援から考える介護殺人の防止. 年報 公共政策学, 13, 281-291.

- 木下衆 (2018). 平山 亮 (著) 介護する息子たち―男性性の死角とケアのジェンダー分析―. 家族社会学研究, 30(2), 254-255.

- 田中武士 (2022). 介護殺人の社会的性格と社会的背景. 佛教大学大学院紀要. 社会福祉学研究科篇, 50, 53-69.

-

根本治子 (2007). 裁判事例にみる医療・福祉・司法の連携の必要性, 介護殺人事件を素材にして. 法政論叢, 43(2), 39-51.

[https://doi.org/10.20816/jalps.43.2_39]

- 宮元預羽, 三橋真人, 永嶋昌樹 (2013). 介護殺人の行動パターン把握の試み 37 件の判例をもとに. 人間関係学研究 社会学社会心理学人間福祉学 大妻女子大学人間関係学部紀要, 15, 91-99.

- 斎藤真緒 (2015). 家族介護とジェンダー平等をめぐる今日的課題. 日本労働研究雑誌, (658), 35-46.

- 湯淺美佐子 (2023). 介護殺人の背景要因に関する一考察 家族介護者支援制度の現状と課題について. 佛教大学大学院紀要, 社会福祉学研究科篇, 51, 53-70.

- 湯原悦子·ユハラエツコ (2011). 介護殺人の現状から見出せる介護者支援の課題. 日本福祉大学社会福祉論集, 125, 41-65.

- 湯原悦子 (2016). 介護殺人事件から見出せる介護者支援の必要性. 日本福祉大学社会福祉論集, 134, 9-30.

- 湯原悦子 (2017). 介護殺人の予防-介護者支援の視点から. クレス出版.

-

Anderson, J. G., Eppes, A., & O’Dwyer, S. T. (2019). ‘Like death is near’: Expressions of suicidal and homicidal ideation in the blog posts of family caregivers of people with dementia. Behavioral Sciences, 9(3), 1-12.

[https://doi.org/10.3390/bs9030022]

-

Cooper, C., Selwood, A., Blanchard, M., Walker, Z., Blizard, R., & Livingston, G. (2010). The determinants of family carers’ abusive behaviour to people with dementia: Results of the CARD study. Journal of affective disorders, 121(1), 136-142.

[https://doi.org/10.1016/j.jad.2009.05.001]

-

Davis, J. D., Hill, B. D., Pillemer, S., Taylor, J., & Tremont, G. (2019). Guilt after placement questionnaire: A new instrument to assess caregiver emotional functioning following nursing home placement. Aging and Mental Health, 23(3), 352-356.

[https://doi.org/10.1080/13607863.2017.1423029]

-

Etters, L., Goodall, D., & Harrison, B. E. (2008). Caregiver burden among dementia patient caregivers: A review of the literature. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 20(8), 423-428.

[https://doi.org/10.1111/j.1745-7599.2008.00342.x]

- Henry, A., & Short. J. (1954). Suicide and homicide. New York: Free Press.

-

Joling, K. J., O’Dwyer, S. T., Hertogh, C. M., & van Hout, H. P. (2018). The occurrence and persistence of thoughts of suicide, self‐harm and death in family caregivers of people with dementia: A longitudinal data analysis over 2 years. International Journal of Geriatric Psychiatry, 33(2), 263-270.

[https://doi.org/10.1002/gps.4708]

-

Joling, K. J., van Hout, H. P., Schellevis, F. G., van der Horst, H. E. et al. (2010). Incidence of depression and anxiety in the spouses of patients with dementia: A naturalistic cohort study of recorded morbidity with a 6-year follow-up. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 18(2), 146-153.

[https://doi.org/10.1097/JGP.0b013e3181bf9f0f]

-

Malphurs, J. E., & Cohen, D. (2005). A statewide case–control study of spousal homicide–suicide in older persons. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 13(3), 211-217.

[https://doi.org/10.1097/00019442-200503000-00006]

-

McLaughlin, T., Feldman, H., Fillit, H., Sano, M. et al. (2010). Dependence as a unifying construct in defining Alzheimer’s disease severity. Alzheimer’s and Dementia, 6(6), 482-493.

[https://doi.org/10.1016/j.jalz.2009.09.004]

-

O’Dwyer, S. T., Moyle, W., Zimmer-Gembeck, M., & De Leo, D. (2016). Suicidal ideation in family carers of people with dementia. Aging & Mental Health, 20(2), 222-230.

[https://doi.org/10.1080/13607863.2015.1063109]

-

Roche, V., & Palmer, B. F. (2009). The hidden patient: addressing the caregiver. The American journal of the medical sciences, 337(3), 199-204.

[https://doi.org/10.1097/MAJ.0b013e31818b114d]