청소년 성장소설에 재현된 ‘난민화’하는 청소년의 생의 의지에 관한 질적 내용분석

초록

본 연구의 목적은 청소년 성장소설에 재현된 ‘난민화’하는 청소년의 생의 의지를 탐구하기 위한 것으로, Krippendorff(2018)의 질적 내용분석 방법을 적용하여 분석했다. 연구 수행을 위해 체계적 선정기준에 토대해 난민 문제를 포함한 사회적 이슈를 다룬 세 편의 청소년 성장소설을 선정하였다. 분석에 따르면, 소설 속 난민화하는 청소년들은 난민화하는 과정에서 어려운 환경에 직면했음에도 가족을 지키려는 의지와 삶에 대한 희망을 품고 있는 것으로 밝혀졌다. 더 나아가, 이들은 극단의 상황에서도 자신의 정체성을 유지하고자 분투했음은 물론 죽음으로 치닫는 현실에 굴하지 않고 오히려 내면을 단단하게 갖추고 있었다. 그에 관한 내용은 ‘내 나라 떠나도 간직하려는 정체성’, ‘작은 울타리 되어 지키려는 나의 가족’, ‘휘몰아치는 공포 속에서 피어난 삶의 본능’, ‘생사의 경계 넘어 움트는 희망 가득한 꿈’과 같은 범주로 확인되었다. 결론적으로, 난민화하는 청소년에 관한 이해의 폭을 넓히고 이들의 특별한 정체성과 생의 의지에 대한 인식 제고 차원에서 분석결과에 바탕해 논의거리를 제시하였다.

Abstract

This study employs qualitative content analysis to examine the concept of the will to live as depicted in adolescent coming-of-age novels about adolescents who ‘become refugees.’ Based on systematic selection criteria, three coming-of-age novels, that deal with social issues, including refugee issues, were selected for the study. According to the analysis, the adolescents in the novels face difficult circumstances as refugees, but retain the will to protect their families and their hope for a new life. Furthermore, they struggle to maintain their own identity even under extreme circumstances; they did not succumb to the reality of death, but rather had a great inner strength. This was confirmed by categories such as ‘identity to keep even if I leave my country,’ ‘my family to protect as a small fence,’ ‘instinct to live in the midst of swirling fear,’ and ‘dreams full of hope that go beyond the boundary between life and death.’ The study’s findings are presented for discussion in order to broaden the understanding of adolescent refugees and to raise awareness of their unique identities and will to live.

Keywords:

Refugees, Adolescents, Will to Live, Coming-of-Age Novels, Qualitative Content Analysis키워드:

난민화, 청소년, 생의 의지, 성장소설, 질적 내용분석1. 서 론

인간은 오랜 세월 동안 생명의 위협 속에서도 생의 의지를 잃지 않고, 긍정적이고 회복력 있는 방식으로 삶에 대응해 왔다(Shalom, 2021). 그에 관한 예로, 최근 내전 발발로 분쟁을 피해 탈출한 난민 인구가 급격히 증가하였음에도 생의 의지를 필두로 생존한 사람들의 사례를 확인할 수 있다(명정, 2020; Isgandarova, 2023). 쇼펜하우어에 의해 발전된 ‘생의 의지(Will to live)’는 우리의 삶을 지속하도록 하는 원천으로(Isgandarova, 2023), 대개 청소년기에 형성되어 성인기 이후까지 삶을 지속하게 만드는 핵심 요소이다(장희선, 윤정이, 2016; Becker Herbst et al., 2018; Carmel, Granek, & Zamir, 2016). 예컨대, 에릭슨의 이론에서 청소년기는 자아정체성과 생의 의지가 밀접하게 연결된다는 점이 강조되었다(Erikson, 1968). 즉, 일반적으로 청소년은 이 시기에 자신의 정체성을 찾고, 신념과 가치관을 반영하여 생의 의지를 확립하게 된다는 것이다(Damon, Menon, & Bronk, 2003). 인간에게 있어 이러한 생의 의지는 개인이 우선하는 가치와 목표를 위해 삶에서 발휘하는 기본적인 욕구로 규정된다(Bornet et al., 2021; Carmel et al., 2016).

특히 난민인 청소년의 수가 전 세계적으로 증가하는 상황에서(김영지, 김희진, 이민희, 김진호, 2017; 유엔난민기구, 2022b) 생의 의지 탐구는 절체절명의 상황에 처한 인간의 생존과 적응을 이해하기 위해 중요하다. 또한, 난민화하는 사람들이 수적으로 확대되는 시점에서 생의 의지에 주목하여 다양한 사회적 재난에 노출된 청소년들이 존재 이유를 깨닫고 자아를 탐색하도록 돕는다는 의의도 있다. 생의 의지란 개인이 의미 있는 삶을 영위하기 위한 인식의 기반이자 사회적 존재로서 자립과 적응을 촉진하는 요인이기도 하기 때문이다. 따라서 난민 과정에 있는 청소년이 마주하게 되는 도전과 기회를 배경으로, 어떻게 생의 의지를 다지며 그것이 생존과 적응에 어떠한 의미로 결부되는지 탐구할 필요가 있다.

각종 현황 수치를 토대로 판단컨대, 난민화하는 청소년에 대한 주목은 시기적으로도 매우 필요하다. 유엔난민기구(유엔난민기구, 2022a)에 따르면, 2021년 기준 전 세계 강제 실향민 수는 난민을 포함해 약 8,930만 명에 이르며, 이는 10년 연속 최고치를 기록한 수치이다. 주목할 점은 난민의 약 절반에 해당하는 인구가 18세 미만의 아동과 청소년이라는 사실이다. 이미 전체 난민 중 아동의 비율은 약 41%에 달했고(유엔난민기구, 2022b), 2023년 독일 난민 신청자 약 33만여 명 중 청소년은 약 10만여 명(31.5%)으로 가장 비중이 컸다(Bundeszentrale Für Politische Bildung, 2023). 한국에서도 난민 신청을 한 18세 미만 청소년의 수가 꾸준히 증가하였다(김영지 외, 2017). 국내 난민 현황을 보고한 자료에 의하면, 18세 미만 난민 청소년은 2021년에는 191명, 2022년에는 866명, 2023년에는 1,293명으로 집계되었다(난민인권센터, 2022, 2023, 2024). 이 같은 수치는 2020년 코로나19의 확산으로 외국인 유입이 급감(이보연, 2022)한 후, 전염병 확산이 진정된 상태에 더해 지속적인 전쟁 상황으로 급증한 결과로 사료된다. 이렇듯 난민 청소년들이 기하급수적으로 늘어나고 있다는 사실은 우리 사회에도 난민 청소년의 성별, 인종, 문화적 특성을 인정하고, 조화롭게 공존해야 하는 시기가 도래했음을 뜻한다. 즉, 포용성과 다양성을 중시하는 환경 조성은 모든 사회 구성원이 함께 발전하는 데 토대가 되며, 문화적 다양성 확산 및 난민과의 공존을 위해서도 난민화하는 청소년의 생의 의지에 관한 깊이 있는 이해가 요구된다고 하겠다(유한별, 이양희, 2021; 최예린, 2020).

이 연구에서는 모국의 내전이나 종교적 박해 등으로 인해 고향을 떠나 겪게 되는 청소년의 절박한 상황 중에서도 특별히 ‘난민화(becoming refugees)’1)에 집중하고자 했다(박정아, 한정우, 2023). 난민화에 대한 관심은 단순한 연민의 표현에 그치지 않는다. 이에 관한 논의는 우리 사회가 다양한 배경을 가진 사람들로부터 서로 다른 관점을 배우며, 인식의 지평을 넓히는 기회로도 이어진다(Mahieu & van Caudenberg, 2020). 이는 생을 갈구하는 인간 본연의 숙명을 이해하는 하나의 방편이자, 종국적으로는 인류가 직면한 글로벌 문제를 해결하기 위한 집단적 지혜를 키우는 데에도 기여하는 시도일 것이다.

한편으로, 청소년기가 신체적, 심리적 변화를 포함하는 중요한 발달단계 시기인 만큼(Hettich, Seidel, & Stuhrmann, 2020) 난민 신분으로 살아가야 하는 청소년은 더욱 큰 심리적 부담을 느낄 가능성이 있음에도 주지해야 한다. 난민화하는 청소년은 난민이 되어가는 전 연령대 중에서도 가장 취약해 복합적인 어려움을 경험할 확률이 매우 높기 때문이다(김현옥, 박해선, 2022). 이들은 미성년 난민으로서 자신의 지위에 관한 결정을 성인 보호자에게 의존할 수밖에 없고, 법 제도의 미비, 난민 부모의 불안정한 체류자격 및 낮은 경제수준, 사회적 차별 등의 이유로 기본적인 권리 자체를 박탈당하기도 쉽다(노충래, 윤수경, 김신영, 2018). 즉, 내적 불안정성에 더해 외부적 불확실성이 중첩되면서 난민화하는 청소년은 새로운 곳에 정착해야 하는 두려움과 부정적이고 낯선 시선 속에서 위기와 마주한 생을 감당해야 할 것이라고 사료된다(조금주, 2019). 물론 학자에 따라서는 난민화가 단순히 부정적이지 않다는 견해를 보이기도 했는데, Stewart(2015)는 청소년들이 고통스러웠던 난민 경험에 대해 힘들고 괴로웠다고만 회고하지 않았다고 보고했다. 이는 난민화 과정이 긍정과 부정을 아우르는 삶의 다면적 특성과 결부됨을 시사한다. 즉, 전 세계의 경계가 희미해지고 전쟁과 인권침해 등이 급증해 난민의 수가 확대하는 상황에서 난민화하는 청소년을 이해하고 이방인이 아닌 온전한 개인으로 보기 위해서는 이들에 관한 연구가 시급하다.

지금까지 난민화하는 청소년에 관한 선행연구는 주로 이들의 안정적인 지역사회 정착을 위해 국제사회가 나아가야 할 방향을 제시했거나 난민 경험으로 인한 정신건강 문제와 지역사회에서의 적응 경험을 논한 경우가 대부분이었다(Buchanan et al., 2018; Hettich et al., 2020; Morrice, Tip, Brown, & Collyer, 2020). 기존 연구들은 난민 청소년들이 난민화하는 과정에서 겪는 문화와 언어 차이에서 비롯된 스트레스, 심리적 위축, 차별 등의 부정적인 경험을 밝혀, 주로 이들의 안정적 재정착 지원 방안을 모색하고자 했다. 이는 난민화하는 청소년들이 직면한 상황을 이해함으로써 그들이 더욱 나은 삶을 누릴 수 있도록 하는 데에 유의미했다. 하지만, 청소년 난민의 난민화하는 총체적 과정 속에서 생의 의지가 어떠했는지 이해한 연구는 상대적으로 부족했다(Hodes & Vostanis, 2019; Morrice et al., 2020). 그 까닭은 난민화하는 청소년에 대한 낮은 접근성, 원활하지 못한 의사소통 및 불안정한 심리정서 등 현실적 조건 때문에 연구 자체가 수적으로 희소했고, 소수자라는 이유로 이들 청소년은 사회정책 대상으로부터 소외될 수밖에 없는 이유와도 연관된 것으로 분석된다. 그렇지만 난민화는 미시적인 문제가 아닌 세계에서 나타나는 복잡한 사회현상이므로 난민화하는 청소년에 대한 지속적인 관심이 절실하다.

이를 위해 본 연구는 현실에 대한 풍부한 고증과 자료조사에 기반해 집필된 청소년 성장소설을 분석대상으로 선정하여, 인간 본유의 삶의 지속을 위해 생의 의지를 추구하는 인물의 사례를 분석하고자 했다. 문학작품은 사실과 허구를 적절히 결합하여 인간 삶 속에 있는 문제를 가장 현실적으로 드러내는 매체로, 특정 주제에 관한 문학적 접근은 사회적 실재를 다원적 측면에서 깊이 있게 바라보는 기회로서 의의가 있다. 특히 직접 사람을 만나 비언어적 신호로 즉각적 피드백을 교류하여 사건이나 성격 등을 이해하는 방식과는 다르게, 문학작품을 통해서는 독자가 자신의 상상력과 감정을 통해 캐릭터의 내면을 탐구하고 현실을 다양한 각도에서 조명할 수 있다(나병철, 2015; 박기범, 2023). 이 과정에서 독자는 등장인물에 대한 복잡한 감정과 상황을 보다 심층적으로 이해하고 현실에서 쉽게 접할 수 없는 다양한 삶의 양상을 경험하기도 한다(유소홍, 2017). 통상 소설은 우리가 경험할 수 없는 영역을 다양한 배경과 인물을 통해 재현하여2) 독자가 그 상황을 간접적으로 체험하도록 의도한다. 그중에서도 청소년 성장소설은 청소년 독자의 초점에 맞춘 장르로, 청소년의 내적 갈등과 심리적 고민을 간결하고 명료한 문장과 감각적인 서술 방식 등으로 구성하는 특징이 있다(김지혜, 2016). 따라서 이 연구는 난민화하는 청소년의 생의 의지를 이해하기 위해 청소년 성장소설에 재현된 내용을 면밀하게 통찰함으로써 그들의 삶에 내재하는 본질과 의미에 접근하려 했다.

본 연구는 질적 내용분석을 통해 청소년 성장소설에 재현된 난민화하는 청소년의 생의 의지를 이해하고 그에 담긴 숨겨진 의미와 가치를 탐구하는 것이 목적이다. 이러한 연구의 차별점은 작가의 현실 검증을 기반으로 소설에 묘사된 청소년의 생애 의지를 난민화와 결부해 이해하며, 사회적 문제를 문학적 관점에서 조망해 인간 본연의 성장과 적응 문제를 난민화하는 이들의 관점에서 논하는 것에 있다. 특히 다문화사회 발전과 국제화 심화의 현실에서 난민화하는 청소년의 생의 의지를 탐구하는 이 작업은 난민화 과정의 삶에서 직면한 문제와 그들의 다차원적인 현실을 심도 있게 이해하는 데 기여할 것이라고 기대한다. 연구질문은 ‘청소년 성장소설에 재현된 난민화하는 청소년의 생의 의지는 난민화하는 삶 속에서 어떻게 드러나며, 그 안에서의 생존과 적응은 어떠한 양상으로 묘사되며 의미를 밝히는가?’이다.

2. 문헌고찰

1) 난민화하는 청소년의 현황과 특징

전 세계적으로 난민화하는 청소년이 급증하는 가운데, 우리나라는 1992년 12월 난민의 지위에 관한 협약에 가입하였음은 물론 1993년 12월 출입국관리법에 난민인정 조항을 마련해 1994년부터 난민인정 제도를 도입했다(조규범, 문준혁, 2022). 이후 정부는 난민보호에 관한 국제적 책무를 실행하고 난민을 인도적으로 수용 및 처우하기 위해 2012년 난민법을 제정하여 2013년 7월부터 시행했다(김종세, 2023). 그러나 난민인정률이 감소하면서(조규범, 문준혁, 2022) 난민화하는 청소년들의 수는 늘어났다(노충래, 고주애, 윤수경, 김주리, 2017). 이렇듯 난민화하는 청소년의 증가는 국제사회에서의 갈등과 불안정한 상황이 지속되고 있음을 반영한다(유엔난민기구, 2022b). 특히 고국에서의 내전과 종교적 탄압 등으로 자신의 고향을 강제로 떠나는 이주 경험은 그들을 더욱 취약하게 만든다(김현옥, 박해선, 2022). 이 같은 점은 난민화하는 청소년의 발생 이유로 작용하는데, 이들은 부모를 따라서 난민신청을 하거나 부모의 난민 심사 중에 태어나 국적 없이 생활하기도 한다(노충래 외, 2018; Diaz, 2024; El Ghamari & Gabriela Bartoszewicz, 2020; Hodes & Vostanis, 2019). 이처럼 국경을 넘나드는 망명과 이주가 발생하는 가운데 난민화하는 과정에서 성장기를 보내는 청소년에 대해 그러한 선택의 이유를 이해하고 배척이 아닌 동등한 인격체로 인정하려는 태도가 요구된다(Stewart, 2015). 그런데 난민 집단 중에서도 난민화하는 청소년은 성인에 비해 관심이 적은 편이다. 현재로서 난민이라는 개념 안에는 난민 아동에 대한 별도의 정의가 존재하지 않으며, 성인과 아동을 모두 포함하는 범주로 언급된다(노충래 외, 2018). 참고로, 난민은 무장 분쟁이나 자국 정부에 의한 종교적 또는 기타 박해를 피해 도망친 사람들을 의미하거나 마을 공동체 전체를 포괄하기도 한다(유엔난민기구, 2014).

유엔난민기구(2022b)는 난민 아동에 관한 개념을 ‘18세 미만의 인정 난민, 망명 신청자, 유엔난민기구의 보호나 원조를 받는 실향민’이라고 정의하고 있다(Frounfelker et al., 2020). 국내 난민 현상을 보고한 연구에서는 ‘국내에서 난민신청 상태거나 인도적체류자 또는 난민으로 인정받은 부모에게서 태어난 18세 미만 아동 혹은 외국에서 태어났지만, 본국의 박해를 벗어나고자 가족과 함께 한국에 들어와 난민신청 상태이거나 인도적체류자 또는 난민으로 인정을 받은 18세 미만 아동’으로 명명했다(노충래 외, 2017). 이러한 정의를 참고하여, 본 연구는 난민 과정에 있는 청소년을 탐구할 목적에서 난민 청소년도 난민화하는 청소년의 범주에 포함하여 논하고자 했다. 그 이유로, 난민화는 자국민이 고국의 박해를 피해 삶의 터전을 잃은 후 다른 나라로의 이주 과정이나 경험 혹은 상황을 의미하기 때문이다(국립국어원 표준국어대사전, 2024). 따라서 이 연구에서 다루는 난민화하는 청소년이란, 난민 인정 여부와 관계없이 난민 신청자, 난민 인정자 등을 포함한 난민 경험이 있는 모든 청소년을 아우른다. 그와 관련해서, 최예린(2022)은 난민화 과정과 그 이후의 난민 아동의 삶을 탐구했고, Sleijpen 외(2016), 그리고 Hodes와 Vostanis(2019)는 난민 과정에서 받는 스트레스를 난민 청소년을 통해 살펴보았음이 확인된다. 이러한 연구자들의 논의를 종합하여, 본 연구에서는 난민화하는 청소년을 인종, 종교 등의 이유로 박해를 받을 위험이 있어 국경을 넘은 사람이나 분쟁 혹은 대규모 폭력 사태를 당하여 곤경에 빠진 자 또는 그렇게 되는 상황이나 상태, 과정 등을 경험한 18세 미만인 자로 정의하고자 한다(국립국어원 표준국어대사전, 2024; 유엔난민기구, 2014; Frounfelker et al., 2020).

한편, 난민화하는 청소년은 고국을 떠나 새로운 환경에 정착하고 적응해야 하는 상황에서 심리·정서, 교육, 경제적 측면 등에서 다양한 어려움을 겪는 것으로 알려져 있다(구은미, 이중희, 2019; 신은주, 조성희, 김희주, 2018; Hettich et al., 2020; Juang et al., 2018). 이들이 난민화하는 과정에서 접하는 대표적인 부정적 경험으로는 문화와 언어의 차이로 인한 학교 적응의 어려움, 차별문제, 이주 과정에서 겪는 외상 후 스트레스 등이 있다(구은미, 이중희, 2019). 특히 난민화하는 청소년은 정신건강 문제를 경험할 위험이 크다. 이는 강제 이주라는 맥락에서 심리적 발달이 예민하게 진행되는 시기에 가족 및 친구와의 이별 혹은 사별, 낯선 사회에서의 자아정체성 혼란 등의 부정적 요소들이 난민 청소년의 불안정성을 촉발하거나 심화하기 때문이다(Hettich et al., 2020). 이뿐 아니라 난민 청소년 낯선 나라의 학교에 입학하여 새로운 언어를 배워야 하거나 또래 친구들의 차별을 경험하기도 한다(Juang et al., 2018). 또한, 이들은 학업 유지를 위해서 새로운 언어를 익혀야 하지만 본국과 다른 교육제도의 적응과 언어습득의 어려움으로 학업 중단의 위기도 겪는다(Morrice et al., 2020). 이외에도 난민 부모의 불안정한 심리상태 등은 자녀에게도 영향을 미쳐 이들의 언어발달 지연이나 심리적 위축감 등을 초래할 수 있다(신은주 외, 2018). 이처럼 성장 과정에서 난민화하는 청소년은 성인 난민에 비해 여러 위험요인에 쉽게 노출되어 더욱 취약할 수밖에 없다(노충래 외, 2018). 이러한 선행연구를 모두 검토한 결과, 정체성 형성과 자아 발달이 중요한 시기에 청소년들이 겪는 도전은 단순한 개인적 차원의 문제이기보다 사회 전체의 책임으로 여겨야 하고, 난민화하는 청소년에 관한 관심은 그들이 미래의 주체로서 사회에 기여할 수 있는 토대를 마련하는 것이자 다양한 배경의 구성원이 공존하며 더 나은 사회를 만들어가는 바탕으로써 중요한 의미를 지님이 확인된다.

이에 관한 논의에 앞서, 청소년 성장소설에 재현된 난민화하는 청소년의 생의 의지를 이해하고자 청소년의 난민 경험과 관련한 국내외 기존 연구를 탐색하였다. 국내 기존 연구는 교육, 권리 및 인권과 관련된 주제를 다루었으며, 대부분은 2차 자료를 활용한 예가 많았다. 난민과 관련해서 청소년을 대상으로 한 연구는 적은 수에 불과했다(박정아, 한정우, 2023). 이는 한국의 난민수용률이 낮은 편으로, 그들에 대한 기초자료 제공을 위해 2차 자료를 활용한 경우가 많았기 때문으로 파악된다. 그럼에도 기존 연구는 난민 청소년이 국내에서 안정되고 조화로운 삶을 누리도록 지원할 방편에 대해 지속해서 논한 것으로 확인된다. 그렇지만 관련 연구의 수는 여전히 부족한 상태로 지속적인 관심이 필요한 실정이다. 국외 학자들도 난민 청소년에 관한 연구가 부족하다고 지적했다. 해외 연구는 주로 청소년의 난민 경험이나 트라우마 혹은 스트레스와 같은 심리정서에 대한 주제를 다루었다(Buchanan et al., 2018; Sleijpen et al., 2016; Stark, Plosky, Horn, & Canavera, 2015). 예를 들면, Buchanan 외(2018)는 난민 청소년이 불안정한 심리정서와 사회문화 적응의 어려움을 경험하고 있음을 보고했고, Sleijpen 외(2016)는 난민 청소년이 높은 수준의 외상 후 스트레스 증상을 겪는다고 밝혔다. 이에 더해 학자들은 삶의 만족도가 추방에 대한 두려움, 미래의 불확실성, 어려운 생활 조건을 조장하는 긴 난민 절차와 같은 이민 후 스트레스와도 연관된다고 설명했다. Stark 외(2015)는 차별 문제가 학교와 친구들 사이에서 문화 적응에 부정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 자기 보호 능력을 제한하여 청소년의 정서적 안녕을 저하시킨다고 분석했다. Hodes와 Vostanis(2019)도 난민 청소년이 가족 구성원과 이별하거나 생명을 위협받는 사건과 유사한 사건에 노출되는 횟수와 기간이 잦을수록 심리적 고통과 정신장애의 위험이 더 커진다고 언급했다. 그와 더불어 난민화하는 청소년들은 지역사회에서도 높은 수준의 차별을 경험한다고도 알려졌다. Frounfelker 외(2020)는 난민 경험이 폭력을 보거나 경험하는 것과 같이 스트레스 요인과 부정적인 사건에 쉽게 노출되는 상황이라고 논했다. 이렇듯 기존 연구를 통해 보면 난민화하는 청소년이 겪는 트라우마와 강제 이주는 새로운 문화에 적응하고 배우는 복잡한 과정에서 추가적인 스트레스를 유발할 가능성이 큰 것으로 확인되어, 이것이 사회적 맥락에서 이해해야 할 복합적인 현상임을 알 수 있다.

2) 난민화하는 청소년의 성장과 생의 의지

생명에 대한 위협 속에서도 생의 의지를 강하게 드러내는 인간은 도전과 역경에 긍정적이고 회복력 있는 방식으로 대응하는 경향이 있다(Shalom, 2021). 생의 의지는 독일 철학자 쇼펜하우어가 발전시킨 개념이다. 이는 본능적 행동을 촉발하여 영속적으로 살고자 하는 맹목적이고도 끊임없는 충동을 의미한다(Isgandarova, 2023). 심리학 측면에서의 살고자 하는 의지는 자기 보전을 위한 원동력으로 작용하며, 일반적으로는 자신의 삶의 상태가 미래에 개선될 것이라는 기대 자체를 뜻하기도 한다(Shalom, 2021). 이러한 생의 의지는 개인이 삶에서 중요하게 여기는 가치, 목표 또는 소망과 밀접한 관련이 있으며, 자신의 존재를 긍정하며 적극적으로 살아가려는 욕구로도 나타난다(Carmel et al., 2016). 예컨대, 어떤 이들에게는 가족, 친구 관계, 사랑이 생의 의지일 수 있고, 다른 이들의 경우에는 직업적 성취, 지식의 추구, 사회적 기여 등이 해당하기도 한다(Bornet et al., 2021). 결국, 생의 의지는 개인이 자신의 삶에서 중요하다고 여기는 깊은 애착과 추구를 반영하는 개념이라고 설명된다.

생의 의지는 성장기 청소년들의 심리·사회·신체적 측면에 영향을 미치고, 미래 삶의 가치관이나 성장 방향을 결정짓게 한다. 보통 청소년기는 자아정체성을 탐색하며 인생에서 중요하게 여기는 가치를 형성하는 결정적 시기이다(장희선, 윤정이, 2016). 생존하고자 모국을 떠나는 난민화하는 청소년의 상황 역시도 생의 의지와 긴밀히 연관되는데, 이들은 고향을 떠나 타국에서의 문화와 언어 차이로 인한 부적응, 차별의 문제, 자아정체성의 혼란(구은미, 이중희, 2019; Hettich et al., 2020) 등으로, 생의 의지가 부정적 경험 속에서 구성되는 특성을 보이기도 한다. 다만, 난민화하는 청소년의 생의 의지는 학업을 하고자 하는 열정일 수도 있고, 의사가 되고자 하는 소망이나 질병으로 인해 사망한 사람을 목격하여 살아남은 경험 자체가 되기도 한다(Pisani & Farrugia, 2022). 혹은 출신국을 떠난 이주 청소년들이 더 나은 미래에 대한 뚜렷한 열망과 함께 자신의 삶을 적극적으로 개선하겠다는 욕구가 생의 의지로 발현될 수도 있다(Becker Herbst et al., 2018). 또한, Carmel 외(2016)는 생의 의지가 인간이 삶을 즐기며 의미 있게 살아갈 이유를 제시하는 요소라고도 강조했다. 이는 역경이나 트라우마로부터 회복하는 능력을 넘어, 앞으로의 삶을 위한 방향으로 나아가는 과정 자체가 생의 의지일 수 있음을 뜻한다(Holyfield-Moss et al., 2022). 생의 의지를 추구하는 것은 인생 전반에 걸쳐 계속되는 것이므로, 청소년의 생의 의지에 관한 연구는 인간의 성장 과정, 삶의 방향 설정 등에 관해 시사하는 바가 크다(고영남, 2021).

이 같은 청소년의 생의 의지는 인생의 중요한 전환점인 청소년기에 형성되어 성인기로 이어진다는 사실과 결부하여 여러 연구자에 의해 꾸준히 강조되었다. 국내 연구에서는 주로 삶의 의미를 변수로 설정하고 그것의 긍정적 영향력을 살펴본 예가 많았다(고영남, 2021; 권용준, 이종연, 2017; 김상희, 박성현, 2017). 이를테면, 고영남(2021)은 청소년들이 삶의 의미를 찾으려고 노력한다면 생의 만족이 향상됨을 양적 분석하였다. 김상희와 박성현(2017)은 청소년의 의미추구와 의미발견이 삶의 만족에 긍정적으로 작용한다고 보고했고, 권용준과 이종연(2017)은 청소년의 진로성숙도와 사회적 지지 간 관계에서 삶의 의미가 매개효과를 보인다고 분석했다. 이러한 연구들은 삶의 의미에 대한 인식이 앞으로 더 성장할 청소년들의 사회 및 직업적 성취를 심화한다는 점을 제시하였으나, 삶의 의미에 대한 수치적 접근만으로는 청소년의 잠재력과 가능성 차원의 성장까지 이해하기는 힘들다.

국외의 경우, 기존 학자들은 주로 고령의 노인을 대상으로 하여 생의 의지에 관한 연구를 수행하였다(Carmel et al., 2018; Shrira, Carmel, Tovel, & Raveis, 2019; Zamir, Granek, & Carmel, 2020). 그 예로, Zamir 외(2020)는 노인을 대상으로 한 연구에서 종교적인 믿음, 사회적 관계망 등이 생의 의지에 영향을 미친다고 보고했다. Shira와 동료들(2019)의 연구에서는 성공적 노화와 생의 의지 간의 상호적 관계를 밝히기도 했다. 이처럼 연구자들은 생의 의지가 인간의 전 생애에 걸쳐 미래의 삶이나 사회관계 혹은 심리정서 등과 같은 여러 요소와 밀접하게 관련된다고 분석했다. 생의 의지에 영향을 미치는 다양한 요인을 규명하는 것은 노인뿐만 아니라 성인과 청소년의 적응과 발달 등에도 시사하는 바가 크다고 사료된다. 하지만 국외 선행연구 역시도 청소년의 생의 의지와 관련한 연구는 활발하게 이루어지지 않은 편이다. 이는 생의 의지가 죽음과도 관련되어 있으며 주로 삶의 여러 단계에서의 경험이 축적된 노년기에 그 중요성이 강조되어, 주된 연구의 초점이 노인층에 맞춰진 이유 때문이다(Shalom, 2021). 그럼에도, 청소년기에는 개인의 정체성 형성과 사회·정서적 발달이 강조되는 만큼, 이 시기에 대해서도 생의 의지에 관한 주의 깊은 관심이 필요하다(Hettich et al., 2020). 청소년기에 사회적 상호작용과 내적 성찰을 통해 생의 의지가 형성되어 전인적 성장과 안정적 인생 영위 등이 가능해진다는 사실에 유념하여(Buchanan et al., 2018), 청소년기를 중심으로도 생의 의지를 탐구할 필요가 있는 것이다.

3) 청소년 성장소설의 특성과 난민화 재현의 실제

청소년 성장소설에서 드러나는 성장은 인간이 존재하는 데에 있어 피할 수 없는 중요한 과정이다. 그 때문에, 성장소설의 핵심은 독자들이 외부 세계와의 갈등을 통해 자아를 인식하여 성장하도록 이끄는 데 있다(유소홍, 2017). 특히 난민화하는 청소년과 같은 특수한 상황을 배경으로 하는 성장소설은 독자 자신의 내적 갈등과 주변 세계를 이해하기에 유용하다(장영미, 2016). 일례로, 박기범(2023)은 성장소설에 대해 각 인물이 청소년기를 거쳐 성인으로 성장하는 과정에서 겪는 내적 갈등과 성장, 그리고 자신의 주변 세계에 대한 인식 과정을 그려낸 글이라고 칭했다. 나병철(2015)은 주인공이 성숙해지는 중에 자아정체성을 확립하고 새로운 현실을 인식하는 등의 전반적인 내면의 변화를 탐구하는 작업이라고 정의하기도 했다. 이처럼 청소년 성장소설의 세부 내용은 다소 차이가 있어도 공통적으로는 청소년 독자층을 전제한다는 특성(김학찬, 2018), 인간적 성장과 발달, 적응과 변화를 논하는 특성 등을 지닌다. 또한, 청소년 성장소설은 10대를 주인공으로 하며 정체성 발견 및 성인과의 분리를 통한 여정 등의 특성을 포함한다(Stephens, 2007).

이러한 청소년 성장소설은 사회적인 가치체계를 습득해 나가는 청소년들의 내적 성장에 관한 주제가 주축을 이룬다(박기범, 2023). 난민 문제와 관련한 내용 역시 청소년 성장소설에서 자주 다루어지는 소재이다. 예컨대, 난민화하는 청소년에 대해 문학작품에서 묘사될 경우, 이들의 외적 환경이나 상황에 관한 이해는 물론 내면에 대한 심층적 접근이 동시에 가능하여 한 가지 주제를 깊이 있게 드러내는 장점이 있다(나병철, 2015; 박기범, 2023). 즉, 난민화하는 청소년을 주제로 등장인물의 배경과 특성, 변화와 적응을 담은 소설은 정체성을 찾아가는 청소년들이 자신의 가치관을 발견하고 미래 방향을 설정하는 전 과정에 대해 숙고하도록 돕게 된다(Adigüzel & Ayaz, 2020). 또한, 난민화하는 청소년들이 겪는 고난과 도전을 통해 독자들에게 인간의 존엄성, 공동체의 중요성, 다양성을 포용하는 방법을 가르치며, 사회적 가치체계 내에서 청소년 스스로가 자기 위치를 찾아가는 과정을 안내할 수도 있다(박기범, 2023). 청소년 성장소설에 등장하는 주요 인물들은 가치 인식이 모호한 상태에서 출발하지만, 일련의 사건들로 하여금 특정 가치를 내면화하는 과정을 통해 성장한다는 점을 보여주게 되는 것이다(Gasser, Dammert, & Murphy, 2022). 예컨대, 순수했던 인물이 부패와 타락의 현실에 직면하여 저항한다거나 비현실적인 환상에서 현실을 깨닫기도 한다. 그리고 갈등을 겪은 후 각 인물은 사회에 순응 및 적응하게 되거나 아니면 사회에 맞서며 새로운 가치를 추구하는 일탈적 모습을 보이는 등으로 성장하는 면도 관찰된다(유소홍, 2017). 이러한 특성을 기반으로 파악하건대, 청소년 성장소설은 난민화 이슈를 통해 개인의 내면적 성장과 사회적 가치에 대한 인식을 촉진하도록 하며, 독자가 현대사회의 복잡한 문제를 이해하는 데 기여하는 문학 장르의 대표적인 유형이라고 할 수 있다. 성장소설은 단순한 성장 서사를 넘어 현대사회에서의 복잡한 정체성과 갈등에 관한 사회적 의식을 고양하기 때문이다(Gasser et al., 2022).

이렇듯 청소년 독자를 대상으로 한 성장소설은 주인공들의 성장 양상을 탐구하여 공동체의 인식과 지향점을 드러낸다고 볼 수 있다(강서희, 2018). 정체성을 찾아가는 청소년들에게 자신의 가치관 발견과 성격을 위한 길잡이로써의 기능을 수행한다는 점에서 큰 의미가 있는 것이다(Adigüzel & Ayaz, 2020). 이에 따라, 기존 연구들은 난민 문제와 청소년 성장소설을 다양한 각도에서 탐구하였다. 예컨대, 김경민(2022)은 난민과 같은 경계인들의 인권과 청소년 문학에서 드러난 인권 감수성을 살펴보면서 문학의 교육적 가치를 논했으며, 강서희(2018)는 소설 『완득이』를 통해 청소년 주체의 성장 과정을 사회와 주인공을 둘러싼 인물 간의 관계 속에서 분석했다. 이러한 연구는 청소년의 인권 감수성 함양, 사회적 관계 속에서의 성장, 불안과 같은 심리적 요소들의 청소년기 자아 형성과 발달에의 기여 등을 논하여, 청소년 성장소설의 다층적 가치를 밝히고 현대사회의 복잡한 문제를 이해하도록 도운 가치가 있다.

3. 연구방법

1) 질적 내용분석

청소년 성장소설에 재현된 난민화하는 청소년의 생의 의지를 탐구하기 위해 본 연구는 Krippendorff(2018)의 질적 내용분석을 적용했다. 이 방법에서는 끊임없는 반복과 회귀의 순환을 강조하므로 분석 단계의 탄력적 적용이 가능하다. 무엇보다 질적 내용분석은 전체 자료에서 내용의 의미를 끌어내는 장점으로 지식과 이해의 통찰을 일깨우는 유용함이 있다(최성호, 정정훈, 정상원, 2016). 특히 소설에서 재현된 서사의 내용분석은 소설 속 인물을 어떻게 표현하는지 분석하는 데에 적절하여, 부정적인 고정관념, 문화 및 언어적 다양성 등을 확인하면서 타자에 대한 이해, 공감, 수용을 촉진하는 데에 유리하다(Varga-Dobai, 2018). 이처럼 질적 내용분석은 책, 기사와 같은 서면화된 자료 등을 체계적이고 엄격하게 분석하는 방식으로 융통성이 많은 연구방법이다(손행미, 2017). 이는 소설책의 텍스트를 심도 있게 살펴보고 이를 반복적으로 읽는 과정에서 난민화하는 청소년의 생의 의지와 관련한 의미 있는 내용을 추출하기에도 적합하다.

2) 분석대상의 선정 조건과 절차

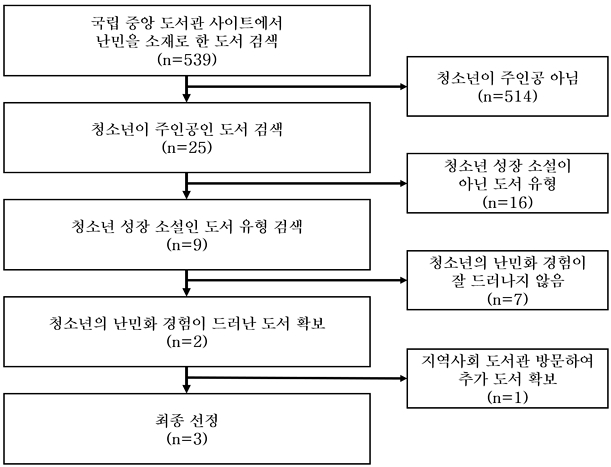

분석대상은 국내에서 출간된 난민화하는 청소년이 등장하는 소설책이다. 소설 선정의 기준은 다음과 같다. 첫째, 전 세계 출판 도서 중 누구든지 쉽게 접근할 수 있는 한국어로 발행된 국내 도서이다. 참고로, 난민 문제는 전 세계의 이슈이므로 저자의 국적에는 제약을 두지 않았다. 둘째, 도서 검색은 중앙국립도서관 사이트에서 온라인으로 자료를 수집했다. 중앙국립도서관의 경우 국내에서 발행된 출판물은 물론 가장 다수의 장서를 확보하였으므로 본 연구의 분석대상을 선정하기에 적합하다고 판단했다. 셋째, 청소년을 주인공으로 한 난민 관련 청소년 성장소설이다. 유엔난민기구는 아동을 18세 미만으로 규정하고 있으므로, 본 연구에서도 난민화하는 청소년의 주인공 나이를 18세 미만으로 정했다. 넷째, 난민화하는 청소년의 경험이 풍부하게 재현된 도서이다. 이 기준의 적용을 위해, 난민화 경험을 더욱 세심하게 관찰하고 주의 깊게 들여다보려는 목적에서 우선 소설책 목록을 하나씩 살펴보았고, 다음으로는 내용 중 난민화하는 청소년의 삶을 묘사하는 방식에 있어 등장인물의 상황과 정서를 적절히 표현했는지 검토했다. 이에 더해 온라인 검색의 자료수집으로는 청소년의 난민 관련한 도서가 누락 될 수 있어, 연구자는 지역사회 도서관에서 청소년 난민 관련 도서를 직접 찾아 내용을 검토하여 분석대상의 자료를 추가했다(최예린, 2022). 다섯째, 수상 경력이 있는 도서이다. 도서의 공식적인 수상 경력은 소설의 내용, 의미, 교육, 가치 등에 대해 사회에 미치는 영향력을 인정받는 것이자 사회적 신뢰 정도를 보여주는 하나의 지표라고 보아 설정한 조건이었다. 이러한 체계적인 선정 과정을 통해 난민화하는 청소년의 생의 의지가 드러난 소설 세 권을 확정했다. 기준에 따라 분석대상을 선정한 절차는 <그림 1>과 같다.

3) 분석대상 소개

본 연구는 체계적인 자료선정 기준을 바탕으로 총 3편의 청소년 성장소설을 최종 확보했다. 선정된 도서는 『난민, 세 아이 이야기』, 『난민87』, 『시리아에서 온 소년』으로, 세 편 모두 청소년을 대상으로 한 성장소설이고, 주인공의 나이는 10대 초반이다. 이들 소설에서 묘사된 난민화 경험의 주요배경은 대서양, 유럽, 지중해 등이었다. 분석대상 소설의 특성은 <표 1>과 같다.

2019년 국내에 소개된 미국의 소설가인 Alan Gratz의 『난민, 세 아이 이야기』3)는 출간 직후 The New York Times에서 50주 연속 판매량이 높은 책으로 소개될 만큼 많은 주목을 받았다. 이 책에서는 실화를 바탕으로 한 주인공의 이야기를 통해 난민화하는 청소년의 인생을 다양하게 재현하였다. 특히 이 소설은 서로 다른 시간과 공간을 살아가는 세 아이가 박해와 억압을 피해 타국으로 향하는 난민화하는 과정에 대해서 묘사하였으므로 생의 의지를 분석하고자 한 본 연구의 목적과 부합하였다.

줄거리를 간략하게 살펴보면, 이 소설에는 조셉, 이사벨, 마흐무드라는 세 명의 청소년 주인공이 등장한다. 미국으로 향하는 보트에 탑승했던 쿠바 소녀 이사벨은 고난 끝에 미국 땅에 도착하고, 시리아 소년 마흐무드는 터키에 있는 난민수용소를 거쳐 그리스와 헝가리 등의 여러 나라를 거쳐 마침내 독일에 도착한다. 난민인 마흐무드 가족이 난민 신분으로 도착한 독일에서 조셉의 여동생과 재회한다. 그녀는 마흐무드에게 자신도 한때 난민이었음을 이야기하며, 자신의 오빠가 그녀를 구하기 위해 강제수용소로 대신 끌려가 결국 그곳에서 생을 마감했다고 알린다. 이와 함께 그녀는 마흐무드가 고국을 떠나는 과정에서 잃어버린 여동생을 찾아줄 것을 약속하며, 세 인물 간의 연대와 공감을 형성한다.

영국에서 활동하고 있는 작가 Ele Fountain이 2018년에 발표한 소설 『난민87』4)은 Amazon.com에서 난민소설 분야 판매 1위를 차지하며 화제를 모은 책이다. 이 책은 전 세계적으로 작품성을 크게 인정받은 바 있으며, 국내에는 2019년에 소개되었다. 작가 Ele Fountain은 이 소설을 집필하기 위해 3년간 에티오피아에서 직접 체류하였고, 더욱 정확한 난민의 생활을 담기 위해 에티오피아의 주요 도시뿐만 아니라 오지 지역도 탐방했다. 나아가 작가는 그들의 여정을 사실적으로 묘사하기 위해 국제자선단체, 이민국 직원 등의 도움을 받아 난민화의 실상을 자세하게 조사하였다. 이와 같은 과정을 거쳐 출간된 소설 『난민87』은 어린 주인공이 강제 징집을 피해 친구와 함께 타국을 향해 가는 과정을 그리고 있다. 즉, 이 책은 난민화하는 주인공의 밀입국 시도 및 강제수용소 감금, 탈출 감행 등에 대한 것으로, 청소년 주인공의 생의 의지가 풍부하게 표현되어 본 연구에 적합한 분석대상이라고 판단했다.

이 소설의 내용을 요약하면, 징집 대상이 된 14세 소년 시프는 징집을 피해 다른 나라로의 밀입국을 시도하지만, 곧 군인들에게 붙잡혀 강제수용소에 감금된다. 수용소에서 석방될 가능성이 희박한 상황에서도 주인공은 탈출을 결심한다. 이후 주인공은 자신과 같은 처지에 있는 난민 가족을 만나 그들과 함께 유럽으로 향하는 보트에 오른다. 그러나 주인공은 파도에 의해 보트가 난파되어 죽을 위기에 처하게 된다. 하지만, 위기의 순간에 도착한 구조대의 도움으로 두 번째 삶을 살아갈 기회를 얻는다. 이 책에는 생의 의지를 이어가는 주인공의 고군분투한 여정이 곳곳에 묘사되어 있다.

2019년 국내에 소개된 미국인 작가 Katharine Marsh의 청소년 성장소설 『시리아에서 온 소년』5)은 The New York Times, Washington Post를 비롯한 유력 매체들의 주목을 받으면서 베스트셀러에 오른 도서이다. Katharine Marsh는 난민 청소년의 삶을 생생하게 묘사하기 위해 실제 시리아 출신 가족들이 겪었던 일화를 수집하거나 보호자가 없는 미성년 난민들을 수차례 직접 만났다. 나아가 뉴스 보도와 비정부 기관 등의 보고서를 참고했고, 국제 구호 단체 관계자 및 난민 전문 변호사 등과 인터뷰해 깊이 있는 이해를 바탕으로 본 소설을 집필하였다. 이 소설 역시 난민화하는 청소년 주인공의 살고자 하는 의지를 배경과 내용을 통해 풍부하게 묘사하고 있다.

소설의 내용을 간략하게 정리하면, 『시리아에서 온 소년』에서 시리아 내전으로 가족을 잃은 14살의 주인공 아흐메드는 아버지와 함께 유럽으로 가는 난민 보트를 탔으나 도중에 아버지를 잃고 만다. 우여곡절 끝에 혼자 벨기에 브뤼셀에 도착한 주인공은 가진 돈을 밀입국 브로커에게 다 뺏기고 도망치다가 어느 집 지하실에 숨게 된다. 갈 곳 없는 아흐메드는 아무도 이 지하실이 아무도 찾지 않는 곳임을 깨닫고 그곳에서 머물기로 한다. 이 과정에서 주인공은 그 집에 사는 소년의 친절을 받으며 지하실에서의 생활을 이어간다. 하지만 그 지역이 이슬람 테러리스트들의 공격을 받으면서 주인공은 난민 신분을 숨기고 지내야 하게 되어 외부활동이 더욱 어려워졌고, 급기야 경찰에게 쫓기며 본국으로 돌아갈 위험에 처하게 된다. 아흐메드는 이러한 어려움 속에서도 생의 의지를 되찾고 다시 일어설 힘을 찾기 위해 자신의 존재 이유와 미래에 대한 희망을 찾아간다.

4) 자료분석과 글쓰기

청소년 성장소설에 재현된 난민화하는 청소년의 생의 의지를 논하기 위해 Krippendorff(2018)의 질적 내용분석 방법을 활용하였다. Krippendorff(2018)의 질적 내용분석은 연구자료의 기록을 통해 범주의 내외면적 의미를 모두 파악하는 방법으로, 자료 분석 절차는 단위화, 표본추출, 기록과 코딩, 간소화, 귀추적 추론, 서사화 총 6단계를 포함한다(최성호 외, 2016). 첫째, 단위화는 연구자료의 구성을 체계적으로 구분하는 단계이다. 이를 위해 연구자는 난민화하는 청소년의 생의 의지를 청소년 소설을 중심으로 유목화한 후 등장인물들의 대사를 단위화했다. 둘째, 표본추출은 대표성을 지닌 단위를 선택하는 과정이다. 연구자는 난민화하는 청소년의 생의 의지에 관한 대표적인 내용 표본을 추출했다. 셋째, 기록과 코딩은 자료에 대한 이해에서 발생하는 차이 혹은 관점과 상황적인 해석 사이의 간극을 연결하는 과정이다. 연구자는 분석대상에 담긴 의미 있는 내용을 기록하고자 청소년 성장소설에 등장한 주인공의 대사와 상황 묘사를 밑줄 긋고 반복해서 읽었다. 이러한 작업은 시간제한이 없으며 일관된 내용의 유지가 가능하므로 자료를 공유하며 비교·분석하는 데 용이하다. 넷째, 간소화는 방대한 분량의 기록물을 줄여 효과적으로 내용을 표현하는 절차를 거쳤다. 이를 위해 연구자는 많은 분량의 연구자료를 간소화하여 각 내용마다 주제를 분명히 드러내고자 했다. 다섯째, 귀추적 추론은 자료를 분석하는 과정에서 맥락적 현상을 찾는 것이다. 연구자는 분석내용의 논리를 검토하여 타당한 자료를 제시하려 노력했다. 여섯째, 서사화를 통해 연구자들이 분석한 자료에 담긴 내용 혹은 의미를 더욱 풍부하게 서술하고자 했다(이나윤, 정수경, 김서현, 2024). 일곱째, 이러한 과정을 통해 분석대상에서 추출한 연구결과를 세부범주와 공통범주, 즉 2개의 단계로 분석하고 기술했다. 구체적으로 1단계에서는 각 소설에서 드러난 난민화하는 청소년의 생의 의지에 관한 내용을 세부범주로 유목화하였다. 2단계에서는 1단계에서 확인한 세부범주를 공통범주로 분류했다. 이는 귀납적 결과를 끌어내는 방식으로 자료분석 했음을 뜻한다. 따라서 연구자는 공통범주와 세부범주를 연관된 내용으로 구성해 난민화하는 청소년의 생의 의지가 청소년 성장소설에서 어떻게 재현되는지 탐구하고자 했다.

5) 연구의 타당성

연구의 타당성 검증은 연구결과의 전체적 맥락에서 신뢰성와 정확성을 평가하고 보장하기 위한 과정이다(Golafshani, 2003). 질적 자료분석은 주로 주관적인 경험을 다루기 때문에, 연구자의 해석이 연구 대상의 실제 상황을 얼마나 잘 반영하는지 확인하려면 타당성 검증은 필수적이다(나장함, 2006). 기존 연구 중 소설분석을 수행한 예를 살펴보면, 동료 피드백 혹은 외부 연구자에게 검증을 받는 경향이 확인되었고(Adigüzel & Ayaz, 2020; Mclver, 2018), 영화나 드라마 혹은 동영상과 같은 2차 자료를 분석한 연구에서의 타당성도 이와 유사하게 검증하는 방식이었다(이나윤 외, 2024; 정수경, 이나윤, 김서현, 2023). 이에 본 연구는 다음과 같은 기준으로 소설 내용분석의 타당성을 확보했다. 첫 번째, 구술자료를 기반으로 한 논문 발표 경험이 다수인 외부 연구자의 조언을 얻으며 연구를 진행했으며, 그와 동시에 연구대상인 소설을 여러 차례 읽어 왜곡되거나 편파적인 내용을 배제하면서 다양하고 일관된 자료를 수집했다. 두 번째, 질적 연구에 방법적으로 전문지식을 갖추고 있는 동료 연구자의 점검과 피드백을 교류했다. 이를 통해 분석내용의 편향과 개인적인 해석을 방지하고자 했고, 신뢰성 있는 분석결과를 발견하기 위해 연구자가 간과한 연구 문제, 관점 등을 떠올리며 창의적이고 대안적인 사고를 하려고 노력했다. 마지막으로 연구자는 체계적인 자료선택 과정을 거쳐 분석자료의 일관성을 유지해 분석대상이 본 연구주제에 적합한 소설인지 확인하였다. 이를 통해 연구의 타당성과 신뢰성을 얻고자 했다.

4. 연구결과

본 연구는 난민화하는 청소년의 생의 의지를 탐색하기 위해 청소년 성장소설에 재현된 내용을 중심으로 Krippendorff(2018)의 질적 내용분석 방법을 적용했다. 1단계 분석결과, 분석대상에 따른 세부범주는 총 12개로 확인하였다. 소설 『난민, 세 아이 이야기』에서는 주인공 청소년이 고향의 기억을 통해 정체성을 찾고, 아픈 아버지를 대신해 가족을 돌보았음이 묘사되었다. 그리고, 탑승한 배가 침몰하는 고난을 겪으면서도, 다다른 타국에서 낯선 문화를 받아들이며 생의 의지를 이어가는 과정을 담고 있다. 소설 『난민87』에서는, 연락이 끊긴 아버지의 생존 소식을 남은 가족에게 전하기 위해 주인공이 자신을 향한 총구에도 용기를 내어 수용소를 탈출한다. 국경 끝까지 다다른 주인공은 떠오른 작은 소망이 가져다준 행복을 느끼며 생의 의지를 더욱 강하게 다진다. 소설 『시리아에서 온 소년』에서는 주인공이 힘든 순간마다 고향과 신을 기억하며 자신의 정체성을 유지하려고 노력한다. 주인공 마흐무드는 가족의 죽음이 헛되지 않도록 사회적인 편견에 맞서기도 하고, 타인에게 협박을 받아 필사적으로 도망쳐 자신의 삶을 지키려고 애쓰는 모습이 드러난다. 이러한 절박함 속에서 주인공 청소년은 작은 안식처를 발견하게 되고, 그곳에서 미래를 계획하며 생의 의지를 이어간다.

2단계 분석결과는 1단계에서 확인한 각각의 범주를 기반으로 하여 총 4개의 범주인 ‘내 나라 떠나도 간직하려는 정체성’, ‘작은 울타리 되어 지키려는 나의 가족’, ‘휘몰아치는 공포 속에서 피어난 삶의 본능’, ‘생사의 경계 넘어 움트는 희망 가득한 꿈’이 확인되었다. 이는 청소년 성장소설에서 난민화하는 청소년의 생의 의지와 관련하여 정체성, 가족, 생존, 희망이라는 공통된 기준으로 범주를 추출한 것이다. 이 같은 분석결과를 다음 <표 2>에 단계별로 정리하였다. 본 연구에서는 난민화하는 청소년의 생의 의지를 분석대상에 따라 세부범주로 구분했고, 이를 토대로 유사한 점을 추출하여 공통범주로 구분해 기술하였다. 참고로, 인용구 좌측의 기재된 영문자와 숫자는 해당 도서의 명칭을 구분하기 위해 도서명과 쪽수를 표기한 것이다.6)

1) 내 나라 떠나도 간직하려는 정체성

본국을 떠나 낯선 환경에 놓인 주인공 청소년들은 생존의 어려움을 겪으면서도 정체성을 유지하고자 끊임없는 분투를 이어간다. 난민화하는 청소년들은 자신의 정체성과 삶을 잊지 않기 위해 다양한 노력을 기울였다. 세부적으로, 이 주인공들은 음악, 종교적 신앙, 희망 유지, 교육 등의 다양한 방법을 동원해 고향과 가족의 기억을 소중히 간직하려 함이 확인된다. 이러한 시도는 주인공들이 자신의 정체성을 지키고 위기 상황에서도 삶의 의미를 찾는 데 도움이 된 것으로 분석된다. 첫 번째 공통범주인 ‘내 나라 떠나도 간직하려는 정체성’과 관련한 분석대상별 세부범주는 ‘모국 음악으로 이어가는 나의 뿌리’, ‘고국 사람 만남 통해 마주하는 내 존재감’, ‘나의 신과 고향을 기억하는 올곧음’이었다.

소설 『난민, 세 아이 이야기』에서 다뤄진 음악이라는 매체는 주인공 청소년 자신이 어디서 왔는지를 기억하게 하는 동시에 정체성을 유지하게 돕는 중요한 수단이었다. 즉, 음악은 주인공 청소년이 모국의 곡을 연주하는 행위로서 단순한 오락에 그치지 않고, 정체성을 표현하고 유지하는 강력한 도구일 수 있음을 보여준다. 특히 주인공은 음악으로 정서적 안정감을 느끼고 고향을 회상함과 더불어 그리움을 치유하며 생의 의지를 이어가는 과정을 경험한다. 이는 난민 청소년이 겪는 정체성의 위기, 그리고 상실감을 극복하려는 내적 투쟁을 반영한다.

[도서 A: 370쪽] 자신이 어디서 왔는지 잊지 않기 위해서, 스스로 위해서도 연주했다. 자신의 정체성을 위해서. (중략) 그녀는 쿠바에서 클라베스를 가지고 마이애미로 왔다.

소설 『난민87』에서의 청소년 주인공은 타국에서 만난 친구와 소통하면서 자기 정체성을 되새긴다. 그러나 자신의 존재를 알리고 싶어도 무엇을 어떻게 말해야 하는지 모르는 내적 갈등을 겪는다. 이와 같은 상황은 주인공이 자신의 정체성을 확립하는 과정에서 발생하는 복잡한 심리적 변화를 보여준다. 즉, 소설에서는 난민화하는 청소년이 낯선 환경에서 자신의 정체성을 유지하거나 타인에게 자신을 소개하는 일이 도전일 수 있음을 드러낸다. 또한, 자신을 인식하고 표현하는 과정에서 불확실한 정체성과 깊은 소외감을 느끼며 스스로와 갈등하는 지경에 이르기도 한다. 이는 타국에서의 문화와 언어 차이로 인한 부적응과 자아정체성의 혼란 같은 부정적 경험을 한다고 밝힌 연구(Hettich et al., 2020)와 유사한 모습이다. 즉, 자신의 정체성을 타인에게 명확히 전달하는 데 어려움을 겪으며 난민화하는 청소년들은 내면의 불안이 극대화된다는 것이다.

[도서 B: 211쪽] 알마즈와 이야기를 나눌 때면 내가 그냥 시프로 돌아간 것 같다고 말해주고 싶었다. 수감번호 87번이나 아무도 모르는 남자아이가 아니라. 하지만 어떻게 말해야 할지 몰라 애꿎은 발만 쳐다보았다.

소설 『시리아에서 온 소년』의 청소년 주인공은 고향의 기억과 마음에 품은 신앙을 토대로 자신의 정체성을 재구성하며 난민화하는 여정을 이어간다. 그는 위기 상황에 놓일 때마다 항상 알라신이 그 길을 만들어주실 것이라는 아버지의 가르침을 새기며 생의 의지를 되뇐다. 즉, 자신이 믿고 추구하는 바에 따라 절망하지 않으며 불확실성과 투쟁하는 면모가 확인된다. 그에 더해, 그 깊이와 폭을 가늠하기 힘든 바다 역시 난민화하는 주인공에게 하나의 안식처로 작용한다. 그에게 있어 바다는 자연의 일부라는 의미를 넘어 마치 안식처이자 고향과 같은 공간이다. 이 같은 점은 생의 의지가 인간의 성장 과정, 삶의 방향 설정 등 내적인 측면과 관련이 있다고 한 연구(고영남, 2021)와 관계 깊다. 즉, 주인공이 품은 신념은 어려운 상황에 굴하지 않으면서도 내면을 강하게 다져 결국 새로운 가능성을 만나게 하는 동력임이 확인되었다.

[도서 C: 65쪽] 아빠가 해줬던 말이 떠올랐다. 아빠는 아들이 마치 다 큰 어른인 것처럼 진지한 대화를 하곤 했다. ‘(중략) 알라신이 그 길을 만들어주실 거다.’

[도서 C: 185쪽] 모든 희망을 버리고 싶을 때면 난 바다를 떠올려, 그리고 아빠를 다시 만나면 좋겠다고 소원을 빌어.

소설에 재현된 난민화하는 청소년들은 자신의 정체성과 생의 의지를 잊지 않기 위해 여러 방법을 모색하며 생을 이어나갔다. 결국, 이와 같은 노력은 청소년들이 낯선 환경에서도 자신의 정체성을 지키고, 삶의 목적을 탐색하며 성장하는 데 도움이 되었다. 이들은 주로 자신의 문화적 뿌리와 연결된 음악적 경험, 종교적 믿음, 희망 등을 유지하려고 했다. 그리고 고향과 가족에 대한 기억을 간직하려고 끊임없이 고군분투했다. 이처럼 난민화하는 청소년들은 극한의 상황에서도 정체성을 잃지 않고 희망을 찾고자 했으며, 낯선 환경에 성공적으로 적응하며 생의 의지를 키워갔다. 그로써 주인공 청소년들은 자신의 자아를 재정립하는 과정에서 내적 성장을 이루어가는 중요한 여정을 겪고 있음이 확인된다.

2) 작은 울타리 되어 지키려는 나의 가족

난민화하는 청소년들의 생의 의지는 자신의 가족을 불안전한 환경으로부터 지키고자 하는 것이었다. 소설의 주인공들은 자신의 고향을 떠나 타국으로 향하는 과정에서 가족을 잃거나 헤어지는 상황에 부딪혔다. 이들은 부모에게 보호를 받기 어려운 상황에서 위험이 도사리고 있는 환경으로부터 주체적으로 가족을 지키기 위해 애썼다. 한 치 앞을 예상할 수 없는 타국으로 향하는 과정에서 난민화하는 청소년은 가족을 지켜내기 위해 내적인 성장을 이루었던 것이다. 즉, 소설에 재현된 난민화하는 청소년들의 생의 의지는 가족과 함께 안정적인 삶을 살고자 하는 소망으로 맞닿아 있었다. 따라서 두 번째 공통범주인 ‘작은 울타리 되어 지키려는 나의 가족’과 관련한 분석대상별 세부범주는 ‘아픈 아빠 대신 보살펴야 하는 식구’, ‘소식 없는 아빠의 생존 알려 가족의 빈자리 메우기’, ‘사회적 편견에 맞서 가족의 희생 빛내기’로 드러났다.

소설 『난민, 세 아이 이야기』에서 청소년 주인공은 고문으로 인해 정신적으로 약해진 아버지를 대신하여 가족을 지키겠다고 다짐한다. 이 과정에서 주인공은 더는 어린아이로 머물 수 없음을 깨닫고 가족을 위해 책임을 다하는 어른으로 성장하게 되었다. 이 같은 변화는 어린아이였던 청소년 주인공이 내적 성장을 이루었다는 사실을 보여주며, 난민화하는 청소년들이 가족을 위해 희생과 책임감을 발휘한다는 점과 결부된다. 이는 기존 선행연구(Bornet et al., 2021)에서도 밝혀졌듯이 생의 의지가 가족, 친구와의 관계 등에 해당한다고 보고한 점과 유사하다. 즉, 주인공이 아버지의 역할을 대신하게 되는 것은 단순한 책임 전가가 아니라, 가족의 생존과 안정성을 위해 필요한 중대한 결정이었다. 이는 그가 사회적, 정서적 압박 속에서도 성숙해 간다는 것을 뜻하며, 점차 어린 시절 무책임한 행동을 줄여가면서 성인에 부합하는 역할을 받아들이게 됨을 의미한다. 이처럼 난민화하는 청소년들의 내적 성장은 그들이 빈번히 겪는 고통과 희생의 맥락에서 더욱 깊이 이해된다.

[도서 A: 95쪽] ‘남자가 되는 건 더 이상 아빠에게 의존하지 않는다는 뜻인 거야.’

[도서 A: 303쪽] 하지만 그는 더 이상 어린아이가 아니다. 책임을 지는 어른이다. 여동생을 엄마를 안전하게 지켜야 한다.

소설 『난민87』에서 가족과 혼자 떨어진 주인공은 난민화하는 과정 중에 소식이 끊긴 아버지의 생존 소식을 접하게 된다. 가족의 생존 소식은 그에게 단순한 기쁨을 넘어, 가족 간의 유대와 존재가 얼마나 중요한지 깨닫게 하는 요소였다. 아울러 주인공은 아버지의 생존 소식을 가족에게 전하고자 하는 강한 결심을 보이며, 종국에는 생의 의지까지 되찾게 된다. 가족의 생존 소식은 주인공에게 심리적 안정감을 제공하며 상실감과 고립감을 극복하는 데 힘을 실어주었던 것이다. 주인공에게 있어 아버지의 생존은 단순한 희망의 상징에서 더 나아가 가족 간의 연결성을 회복하도록 촉진했으며, 가족에 대한 책임감과 소속감을 더욱 강화한 것으로 밝혀졌다.

[도서 B: 129쪽] 엄마에게, 엄마에게 전화하고 싶었다. 내가 무사하고, 아빠가 살아 있을 가능성이 높다는 소식을 알릴 수만 있다면⋯.

소설 『시리아에서 온 소년』에서 청소년 주인공은 편견과 싸우는 난민화 소년의 삶을 살아간다. 이 주인공은 자신을 둘러싼 편견과 차별 속에서도 아버지의 죽음이 헛되지 않도록 살아남으려는 강한 의지를 보였다. 특히 주인공 아흐메드에게 있어서 아버지의 죽음은 단순한 비극이 아니라, 그 자신이 새로운 삶을 찾기 위한 희생의 의미를 지녔다. 그는 끊임없이 자신이 추구하는 숭고한 가치를 지키고자 노력했다. 이러한 점은 생의 의지에 대해 개인이 삶에서 중요하게 여기는 가치, 목표, 열정 또는 소망과 밀접한 관련이 있다고 지적한 기존 선행연구(Carmel et al., 2016)와 관계 깊다. 주인공이 생의 의지를 실천하는 모습은 사회의 편견을 이겨내고자 하는 강한 의지, 그리고 아버지의 죽음을 헛되지 않게 기리려는 결심과 더불어 묘사되었다.

[도서 C: 27쪽] 아흐메드는 14세였지만 (중략) 경찰은 아흐메드를 순진한 소년이 아닌, 미래에 테러리스트가 될 뻔한 10대로 볼지도 모른다. 수많은 유럽인들의 눈에서 본 게 바로 그런 공포가 아니었던가? 아흐메드는 자기가 다시 터키로 보내지는 상상을 했다. 그렇게 되면 아빠의 죽음도 헛된 것이 된다.

즉, 이러한 상황은 가족을 지켜야 하는 주인공의 책임 의식을 보여주는 것이자, 난민화하는 과정에서 부모로부터 독립적으로 성장하며 주체적인 개인으로 변화됨을 보여준다. 실제로 모든 주인공은 단순히 보호받는 존재에서 누군가를 보호하는 존재로 성장했다. 가족은 이들에게 생의 의지와 내적 성장을 이끄는 중요한 요소였다. 난민화하는 청소년의 이야기는 가족을 지키기 위한 강한 생의 의지와 내적인 성장을 중심으로 전개되었다. 다시 말해, 난민화하는 청소년은 가족을 위해 스스로를 희생하면서 고난을 견뎌내고 책임감을 배우며 성숙했다. 이 과정에서 겪는 고난과 책임, 희생과 헌신 등은 단순한 고통을 넘어 이들의 인생에 깊은 의미와 가치를 부여했다.

3) 휘몰아치는 공포 속에서 피어난 삶의 본능

난민화하는 청소년들의 생존 본능과 강인한 정신력은 상상 이상의 고통과 어려움과 함께 묘사되었고, 생명을 위협하는 위기 상황에서 그들이 보여주는 행동과 결단력을 통해 명확히 드러난다. 이들은 어린아이로서는 혼자서 살아남기 힘든 바다 혹은 사막 등과 같은 가혹한 환경에서 생존하고자 굳건한 의지를 다지며 분투했다. 그러한 점에 근거하여, 세 번째 공통범주인 ‘휘몰아치는 공포 속에서 피어난 삶의 본능’과 관련한 분석대상별 세부범주는 ‘칠흑 같은 바다에서 익사 직전 발휘한 기지’, ‘날 겨냥한 총구에도 생존하려는 용기’, ‘아픔조차 느낄 틈 없는 필사의 줄행랑’으로 밝혀졌다.

소설 『난민, 세 아이 이야기』에서의 주인공은 익사 직전의 상황에서도 삶을 포기하지 않고 살기 위한 기지를 발휘했다. 일례로, 칠흑 같은 어둠 속에서 휴대전화를 이용해 구조를 요청하는 장면은 그가 절망적인 상황에서도 삶에 대한 희망을 굳게 붙들고 생존을 다지는 정신력을 극명하게 보여준다. 이는 극도로 위험한 상황일지라도 죽지 않고자 생의 의지를 추구하는 측면을 묘사한 것이다. 그에 더해, 작은 보트에서 익사를 피하려고 물을 퍼내는 행동은 그들이 당면한 위기에 온전히 집중하고 있음을 나타낸다. 극한의 위기 속에서 생존을 위해 본능적으로 행동하는 주인공의 모습을 통해, 아무리 힘든 상황에서도 생의 강력한 의지가 위협적인 상황을 극복하도록 돕는다는 사실을 확인할 수 있다.

[도서 A: 190쪽] 지금은 그 생각을 할 겨를이 없다. 물을 퍼내는 것이 전부다. 물을 퍼내어 그들이 탄 작은 보트의 옆면을 세차게 두드리는 미친 콩가 리듬 속에서 익사하지 않게 해 달라고 기도하는 일이 우선이다.

[도서 A: 233쪽] 보이지 않는 걸 포기하고 맞서 싸우고 싶다. 하지만 이제 그럴 기회는 영영 없다. 너무 늦었다. 시간이 없다. 시간. 그래 전화기가 있었지! 마흐무드의 주머니에 휴대전화가 있다! 전화기를 꺼내 지퍼백 위로 버튼을 누르자 시간이 표시된 화면이 어둠을 밝혔다. 마흐무드는 머리 위로 전화기를 들어 어둠 속에서 흔들며 도와 달라고 큰 소리로 외쳤다.

소설 『난민87』에서 자신을 향한 총구를 뒤로한 채 눈물을 흘리며 몸을 웅크리는 주인공의 모습은 난민화하는 청소년이 처한 절박한 상황을 생생히 보여준다. 이 장면은 절체절명의 위기 속에서도 포기하지 않고 살아남기 위해 끊임없이 노력하는 주인공의 강인한 정신력을 드러낸다. 특히 주인공 청소년은 위험에서 빠져나오기 위해 본능적으로 행동하며, 생사의 갈림길에서 순간적인 결단력과 빠른 행동으로 생존하게 된다. 이러한 이런 과정을 통해, 주인공 청소년은 죽음의 경계에서도 포기하지 않고 삶을 이어가게 되며, 절체절명의 상황에서도 강인한 의지로 존재할 수 있음을 드러낸 것이라고 분석된다.

[도서 B: 175쪽] 난만 캠프를 향해 최대한 가까이 가야 했다. 무너질 때까지 걸을 것이다.

[도서 B: 196쪽] 난 이미 탈옥을 감행했고, 사막을 또 혼자서 일주일 이상 살아남았다는 사실을 되새겼다.

소설 『시리아에서 온 소년』에서 주인공은 목적지까지 데려다주겠다는 약속을 어기고 추가 비용을 요구하는 브로커의 위협을 받는 상황에 놓인다. 그 속에서 필사의 노력으로 탈출을 감행한다. 브로커에게 쫓겨 몸에 상처가 생겨도 살고자 필사적으로 도망친다. 이는 물리적인 고통을 무릅쓰고서라도 안전을 확보하려는 열망을 보여준다. 즉, 불법을 하는 브로커로부터 공격을 받는 급박한 상황에서도 끝까지 희망을 잃지 않고 살아남으려는 난민화하는 청소년의 모습에서 생의 의지가 극대화하여 드러난다. 이러한 점은 본국을 떠난 청소년들이 더 나은 미래에 대한 열망과 자신의 삶을 개선하려는 욕구를 보이는데, 이 역시 생의 의지 중 한 단면이라고 보고한 선행연구(Becker Herbst et al., 2018)와 관계 깊다.

[도서 C: 40쪽] 에르미르가 급히 브레이크를 밟고는 아흐메드의 후드티 소매를 잡아당겼다. 하지만 조수석 문을 열고, 차 밖으로 날아오르듯 뛰쳐나가는데 성공했다. 땅에 곤두박질치면서 소매가 바닥에 끌려 찢어졌다. 아흐메드는 아픔을 느낄 틈조차 없이, 얼른 일어나 젖 먹던 힘까지 도망치기 시작했다.

결론적으로, 난민화하는 청소년들은 생존 본능과 강인한 정신력을 통해 극한의 상황에서도 포기하지 않고 살아남게 된다. 이들이 극단적인 상황에서 보여준 끈질긴 행동과 기민한 결단력은 생의 지속을 위한 필수적인 요소였으며, 난민화 과정에서 직면한 어려움을 극복하고 희망을 찾아 나아가는 원동력임을 확인했다. 특히 삶을 이어가기 위한 이들의 노력은 현재의 위험을 넘어 미래에 대한 희망과 더 나은 삶을 향한 통로로서의 상징적 의미를 지닌다.

4) 생사의 경계 넘어 움트는 희망 가득한 꿈

청소년 성장소설에 재현된 난민화하는 청소년들은 극한의 고난 속에서도 희망과 꿈을 추구하는 등 강렬한 생의 의지를 보였다. 아무리 절망적이어도 긍정적인 내일을 그렸고, 살기 위해 꿈을 꾸었다. 즉, 청소년 주인공들은 미래 지향적으로 현실의 무게를 견뎌냈고, 작은 기쁨을 찾아보며 힘을 얻었다. 이러한 모습은 비록 소소하고 볼품 없어 보일지라도 생존의 동력이 되어 고통을 이겨내도록 했다. 따라서 마지막 공통범주인 ‘생사의 경계 넘어 움트는 희망 가득한 꿈’에 대한 분석대상별 세부범주는 ‘낯선 문화 받아들이며 커지는 생의 희망’, ‘사막 건너 국경 끝자락에서 떠오른 소박한 행복’, ‘갈 곳 없는 상황에서 발견한 나만의 작은 안식처 만들기’로 드러났다.

소설 『난민, 세 아이 이야기』에서 주인공은 프랑스어를 잘하지 못해서 학교환경에서 차별을 겪는다. 열세 살임에도 자신보다 어린 후배들과 수업을 들으며 좌절하고 치욕스러운 경험도 한다. 하지만 그는 오히려 언어 능력을 더 높이 신장하겠다고 결심한다. 이는 그가 보인 생의 의지 중 한 단면이다. 주인공은 자신의 상황에 압도되기보다는 오히려 목표를 세우고 이를 지켜나가면서 변화하고 희망에 닿아간다. 단순히 언어 능력을 키우는 것에 그치지 않고, 생의 의지를 다하며 스스로의 가치와 잠재력을 발현하는 모습을 보인다고 분석할 수 있다.

[도서 A: 330쪽] 그는 프랑스어를 할 줄 몰라서 1학년이 되었다. 열세 살 어른을 일곱 살짜리들과 같은 교실에 넣다니! 부끄러운 일이다. 조셉은 여름방학까지 죽기살기로 프랑스어를 배우자고 다짐했다.

소설 『난민87』의 주인공 시프는 목숨을 걸고 감옥과 같은 컨테이너에서 탈출하기 위해 사막 위를 질주한다. 사막의 뜨거운 태양 아래에서의 고통스러운 여정은 그의 강인한 의지와 희망을 더욱 극명히 보여준다. 그는 국경을 넘는 상상을 하는 동시에, 아이스크림을 먹거나 축구 경기를 관람하는 등 평범한 날을 그린다. 이러한 시프의 생의 의지는 그의 존재 의미를 드러내데, 실제로 그의 모습은 기존 선행연구에서 언급한 바와 같이 생의 의지가 인간이 삶을 즐기며 살아갈 이유를 제시한다는 점(Carmel et al., 2016)과 유사하다. 즉, 주인공이 국경을 넘는 행위는 단순한 물리적 경계를 넘어 새로운 삶의 시작과 가능성에 대한 희망을 상징하는 것으로 분석된다. 아울러 주인공이 염원하는 작은 행복들은 우리 일상의 소중함을 상기하도록 한다.

[도서 B: 153쪽] 국경에 다다라 그걸 가로지르는 장면을 상상하며 뛰었다.

[도서 B: 158쪽] 말도 안되는 우스갯소리를 하다 보니 왠지 국경선을 넘는 것도 가능할 것 같았다. 웃다 보니 빵 몇 조각이 든 천 주머니와 찌부러진 물병이 전부라는 사실이 그리 심각하게 여겨지지 않았다. “영국에 가기만 하면 아이스크림을 매일 먹을 거야.” “에미리트 스타디움에서 아스널 축구 경기를 관전해야지?”

소설 『시리아에서 온 소년』에서 주인공 아흐메드는 외출하지 못해 우울해지는 날마다 그런 기분을 극복하려고 축구 잡지의 사진들을 찢어 벽에 붙이거나 전단지와 잡지에서 마음에 드는 사진을 모아 벽에 전시한다. 이는 자신의 공간을 꾸미고 자신만의 작은 세상을 만들어가는 과정이다. 그의 방은 단순한 생활 공간이 아니라 꿈과 희망을 시각적으로 표현하는 특별한 장소이다. 특히 삼지창을 들고 금색 비늘이 뒤덮인 수퍼 히어로와 몸 부분이 새장으로 되어 있는 이상한 남자 등의 이미지는 아흐메드가 현실을 초월한 상상력을 통해 자신의 꿈을 키워가고 있음을 보여준다. 청소년 주인공의 정신적인 회복력과 창의적 사고를 묘사한 부분은 삶에 대한 희망을 잃지 않으려는 그의 노력을 반영한다.

[도서 C: 75쪽] 특히 낮에 외출을 하지 않는 날에는 더욱 우울했다. 그래서 아흐메드는 축구 잡지의 사진들을 찢어 테이프로 벽에 붙였다. 다음 날 아침에는 재활용 분리수거 통으로 가서 전단지와 잡지를 주워 왔다. 전단지와 잡지에서 가장 마음에 드는 사진을 모아 전시회를 하듯 벽에 붙였다.

청소년 성장소설에서 재현된 난민화하는 청소년들은 어려운 환경 속에서도 각자의 방식으로 삶에 대한 희망과 꿈을 키워나가고 있었다. 주인공들은 자신의 목표를 설정하고 이를 달성하기 위해 의지를 다졌으며, 자신의 감정을 표현하고 이를 극복하기 위해 창의적으로 활동하면서 각기 다른 방식으로 생의 의지를 보여주었다. 이들은 단순히 어려움을 견디는 차원을 넘어, 자신만의 방법으로 꿈을 향해 나아가고 있었다. 난민화하는 청소년들이 처한 현실은 절대 단순하지 않았다. 하지만 그들의 삶에 대한 의지와 희망은 소설 전반에서 뚜렷하게 빛나고 있었다.

5. 결론 및 논의

본 연구의 목적은 난민화하는 청소년의 생의 의지를 탐구하기 위해 청소년 성장소설에 재현된 내용을 중심으로 Krippendorp(2018)의 질적 내용분석을 적용하여 논하는 것이다. 이를 위해 체계적인 선정기준과 절차를 거쳐 세 편의 청소년 성장소설 『난민, 세 아이 이야기』, 『난민87』, 『시리아에서 온 소년』을 분석대상으로 확정하였다. 연구결과는 ‘내 나라 떠나도 간직하려는 정체성’, ‘작은 울타리 되어 지키려는 나의 가족’, ‘휘몰아치는 공포 속에서 피어난 삶의 본능’, ‘생사의 경계 넘어 움트는 희망 가득한 꿈’이었다. 추출한 범주를 간략히 기술하면, 청소년 성장소설에 재현된 난민화하는 청소년들은 난민 과정에서 부딪히는 생의 어려움 속에서도 자신의 뿌리와 정체성을 잊지 않으려 분투하며, 가족과 함께하는 안정된 삶을 살고자 강인함을 발휘했다. 가족의 존재 가치와 소중함은 생의 의지를 다지는 과정에서 더욱 선명해졌다. 그와 더불어서 주인공들은 가족을 위해 큰 희생을 참고 버티기도 했다. 이와 같은 내용은 난민화하는 청소년들이 단순히 통계의 숫자나 뉴스 속의 인물과 같은 피상적 개체가 아닌, 각자 꿈과 개성, 도전을 추구하며 실존하는 존재를 반영함을 일깨워주는 것이다. 그에 더해, 난민화하는 청소년들이 미래 지향적인 특성을 지니고 가치와 신념을 추구한다는 점은 물론 문화적 다양성을 갖춘 사회 속에서 성장하도록 조력할 필요가 있다는 사실도 담고 있다. 본 연구에서 난민화하는 청소년의 생의 의지에 주목한 것은 그들이 자신의 삶을 재건하고 새로운 환경에 적응하며 생을 이어가는 과정을 편견 없이 조망한 것이자, 분석결과를 바탕으로 이들에 대한 관심 확산과 더불어 난민의 생의 의지에 대한 성찰을 촉구하는 데에 기여한 의미가 있다.

이러한 결과에 토대하여 다음과 같은 논의점을 제시하고자 한다. 첫째, 난민화하는 청소년에 관한 이해의 패러다임 전환이 필요하다. 기존 연구에서 다룬 난민 문제에 관한 접근은 주로 현황 파악과 제도 분석에 초점을 맞추었을 뿐만 아니라 이들의 생 자체를 정량적인 측면에서 이해하려는 경향이 강했다(Buchanan et al., 2018; Hodes & Vostanis, 2019). 이와 같은 접근은 대체로 난민 문제를 해결해야 할 대상으로 인식하도록 만드는 한계가 있고, 난민화하는 청소년들이 경험한 뒤얽힌 감정과 삶을 이루는 다양한 배경과 환경을 간과하는 결과를 낳기도 한다. 그렇지만 본 연구에서는 청소년 성장소설에 재현된 주인공들이 난민화하는 과정에서 고통과 위기를 겪으면서도 그 어려움에 맞서 극복하려는 자기주도적인 면모를 보인다는 점을 확인했다. 예를 들어, 청소년 주인공들은 고국의 박해를 당하거나 익사 직전과 같은 극한의 상황에서도 아무것도 하지 못하는 존재로 머무르지 않았다. 그들은 오히려 극악한 환경에서조차 놀라운 회복력과 적응력을 발휘해 자신의 일생을 주도적으로 개척하였다. 이를 통해 난민화하는 청소년은 외면적으로는 가장 취약한 존재로 보일지라도(노충래 외, 2018), 그 내면은 더욱 단단해져 가고 있음을 확인했다. 이점과 결부해, 난민화하는 청소년들에 대해 단순히 현황을 파악하는 차원을 넘어서 그들의 생의 의지를 긍정적인 시각에서 살피는 방향으로의 접근 방식의 변화가 요구된다.

난민화하는 청소년들이 지닌 여러 배경과 문화를 존중하는 것은 문화적 다양성을 고양하기 위해 반드시 필요하다. 이러한 맥락에서 청소년 성장소설은 독자들에게 난민 문제의 인식을 고취해 공감과 연대를 통한 사회적 변화를 촉구하는 메시지를 전달한다고 사료된다. 또한, 난민화하는 청소년들의 이야기는 더 많은 사람에게 공감과 이해를 끌어내는 계기로써, 그들의 삶에 대한 깊은 존중을 불러일으키는 데 효과적이라고 할 수 있다. 이를 통해 난민화하는 청소년들을 이해하는 관점의 폭을 확장하고 기존과 다른 식으로 이들을 바라볼 수 있게 된다는 것이다. 예컨대, 이들을 단지 피해자로 간주하지 않으면서, 어려움 속에서도 회복력과 잠재력을 지닌 존재로 재해석할 수 있다. 이는 난민화하는 청소년들을 단순히 보호의 대상으로 한정하지 않고, 미래의 가능성을 지닌 주체로 인정하는 작업이 시급함을 의미한다.

둘째, 극한의 환경에서 생의 의지를 드러낸 난민화하는 청소년의 정체성에 관하여 다면적 차원에서의 고찰과 다양성 인정이 요구된다. 연구결과에서 확인한 청소년 성장소설에 재현된 난민화하는 청소년들은 죽음과 가까워지는 위기 속에서도 공동체의 소속감, 잊지 못할 과거의 기억 등을 통해 자신만의 정체성을 강화해 나갔다. 또한, 예측할 수 없는 삶을 살면서도 죽음을 극복하고 살아남고자 기꺼이 자신의 존재와 가치를 증명했다. 그들은 이러한 경험을 통해 생존을 위한 강한 의지와 회복력을 심화했다. 즉, 난민화 과정에서의 모든 사건은 정체성 발달과 연관되며 이들의 적응을 이끌었다. 이처럼 청소년 성장소설에 재현된 난민화하는 청소년의 생의 의지에 관한 묘사는 이들의 정체성이 단선적이지 않은 궤적을 토대로 형성되며, 비록 미성년의 나이일지라도 각종 위기와 갈등, 고통과 죽음의 요소들이 혼연일체된 바탕 아래 발달을 이어가게 됨을 보여준다. 그리고 이렇듯 복합적 상황을 필두로 구성된 난민화하는 청소년의 정체성에 관한 이해는 다양한 문화적 배경의 타인을 받아들이고 난민화에 대한 통찰을 돕는 유용한 기회이기도 하다. 난민화하는 청소년이 자신의 정체성을 지키고 발현하기 위해 지속해간 생의 의지에 주목하는 작업은, 단지 그 개인의 성장에 관한 이해만이 아니라 사회 전체의 문화적 감수성 함양과 다문화 포용성 증진 등을 함께 촉진한다는 측면에서도 시사하는 바가 크다.

따라서 본 연구를 계기로, 난민화와 청소년기 등의 특수한 상황에서 생의 의지와 더불어 구성되는 정체성의 특질에 관해서도 추가적 고찰이 이루어져야 한다. 정체성은 자신을 어떻게 이해하고 정의하는지 반영함과 동시에 주체적이면서도 온전한 사람으로 살도록 독려하는 요소이다(Stewart, 2015). 이는 개인이 자신의 존재, 나아가 삶의 의미를 어떻게 인식하고 있는지와 밀접하게 연관된다. 실제로 소설 속에서 난민화하는 청소년들은 극단의 고통이나 절절한 상실감을 극복하는 과정에서 자기가 처한 상황을 객관적으로 바라보게 되었으며 정체성을 올곧게 세워가게 되었다. 이러한 발견점을 활용할 방편으로서, 다양한 배경을 가진 청소년들이 상대방을 있는 그대로 바라볼 수 있도록 국가 차원의 프로그램을 운영하여 서로의 정체성을 이해하고 다양성을 존중하는 교육적 기회를 제공할 수도 있을 것이다. 보통 청소년들은 주로 또래 관계, 학업 성취 등을 통해 자신을 정의하며, 사회적 규범과 기대에 맞춰 자신의 역할을 탐색해 삶을 위해 살아갈 의미를 만들어가는 경험을 쌓는다(김상희, 박성현, 2017). 이와 같은 맥락은 청소년들을 대상으로 상담 및 서비스를 제공할 때 단일한 접근이 아니라, 저마다 다른 성장 및 적응 배경이나 개별화한 정체성을 인정하면서 고유한 특성 및 각 인간마다의 다양한 면모에 주목해야 한다는 사실을 보여준다. 난민화하는 청소년의 정체성을 이해하는 것은 이들이 지닌 삶을 존중하는 한 방편으로서의 의미가 있으며, 개별 존재자의 생의 의지가 고유한 가치를 지님을 인정하고 사회적 다양성을 확산하는 전략의 근간으로서 중요하리라 사료된다.

셋째, 난민화하는 청소년의 생의 의지를 단선적으로 간주하거나 획일적으로 바라보기보다는 그들의 삶의 조건과 맥락 전체에서 이해해야 한다. 청소년 성장소설에 재현된 난민화하는 청소년들의 생의 의지는 단순히 생과 사의 문제를 넘어 가족, 모국, 문화적 정체성 등과 같은 동기와 연관되었다. 즉, 이들의 생의 의지는 삶과 죽음에만 국한되지 않음을 확인했다. 그들은 고향을 떠나 낯선 땅에서 적응해야 했고, 가족과 떨어져 지내는 심리적 고통을 겪었다. 이 과정에서 주인공 청소년들은 가족과 친구, 고향 사람들, 모국문화에서 오는 연대를 통해 자신이 혼자가 아님을 느끼며 생의 의지를 강화해 나갔다. 특히 난민화하는 청소년들의 생의 의지가 가장 극명하게 드러난 장면은 삶의 위기가 고조된 순간에 주변인들로부터 지지와 지원을 받는 경우, 멀리 떨어진 가족을 떠올릴 때, 목숨이 위협받는 상황에 부닥쳤을 때, 그리고 자신의 정체성을 잃지 않으려 할 때 등이었다. 이를 토대로, 가족과의 재회, 고국으로의 귀한, 모국의 문화를 간직하고자 하는 열망 등이 삶을 지탱하는 이유였다고 확인된다.

난민화하는 청소년의 생의 의지를 그들의 삶 전체의 맥락에서 살펴보고 접근하는 것은 단순히 생존을 돕는 것 이상의 의미가 있다. 이들이 과거의 상처를 딛고 일어설 힘을 발휘하는 데에 필요한 자원과 기회를 제공하기 위해서는 난민화하는 청소년들의 삶의 지향성이 그들이 처한 모든 조건 속에서 구성된다는 사실을 먼저 이해해야 한다. 난민화하는 청소년에 관한 깊이 있는 앎은 그들이 속한 공동체는 물론, 심리적 안정, 사회적 통합을 포괄적으로 지원하는 근간이다. 또한, 난민화하는 청소년들이 안정된 삶을 영위하고, 더 나아가 공동체 내에서 긍정적인 역할을 할 수 있도록 돕는 것은 결국 전 세계의 평화와 안정을 위한 중요한 밑거름이 된다(Cerna, 2019). 청소년 성장소설에 재현된 난민화하는 청소년들의 생의 의지는 역경을 딛고 나아갈 힘을 얻도록 자극하는 동시에 잊혀진 인간의 본질을 다시금 상기시켜주는 기회를 열어주리라고 기대한다. 다만, 본 연구에서는 청소년을 대상으로 한 소설을 분석하여 난민화하는 과정에서의 극단적인 상황들이 순화된 자료에 국한하여 논의했으므로 다양한 유형의 실제 상황들을 충분히 반영하지 못했다는 한계가 있다. 이러한 연구결과를 난민화하는 모든 청소년에 일반화하기는 어렵다. 후속연구로 난민화하는 청소년 혹은 성인을 연구참여자로 설정해 질적 연구를 수행한다면 난민화 과정에 관한 더욱 상세한 이해를 구할 수 있을 것이다.

Notes

References

- 강서희 (2018). 동사성 분석을 통한 청소년 주체의 성장 양상 연구: 소설 [완득이]를 중심으로. <아동청소년문학연구>, (22), 229-254.

- 고영남 (2021). 청소년의 의미추구와 삶의 만족의 관계에서 지각된 사회적 지지와 의미발견의 매개효과. <교육문제연구>, 34(1), 1-23.

- 구은미·이중희 (2019). 난민아동의 인권에 대한 연구: 생존권과 발달권을 중심으로. <아시아연구>, 22(2), 487-505.

- 국립국어원 표준국어대사전 (2024). 검색어: 난민화. https://opendict.korean.go.kr/search/searchResult?query=%EB%82%9C%EB%AF%BC%ED%99%94, (검색일 2024.8.8.).

- 국립국어원 표준국어대사전 (2024). 검색어: 재현하다. https://stdict.korean.go.kr/search/searchResult.do, (검색일 2024.8.16).

- 권용준·이종연 (2017). 청소년이 지각한 사회적 지지와 진로성숙도의 관계에서 희망과 삶의 의미의 매개효과. <상담학연구>, 18(2), 127-148.

- 김경민 (2022). ‘경계인’의 인권과 문학의 인권감수성: 아동청소년문학에 재현된 경계인의 인권. <기억과 전망>, (47), 98-133.

- 김상희·박성현 (2017). 연령대별 삶의 의미와 안녕감의 관계: 10대, 20대, 40대 간 의미추구, 의미발견이 삶의 만족에 미치는 영향. <한국심리학회지: 사회및성격>, 31(1), 61-78.

- 김영지·김희진·이민희·김진호 (2017). <아동·청소년 권리에 관한 국제협약 이행연구: 한국 아동·청소년 인권실태 2017 (연구보고 17-R15)>. 세종: 한국청소년정책연구원.

- 김종세 (2023). 난민법상 난민신청자와 인도적 체류자의 법적 지위. <법학연구>, 23(2), 75-96.

- 김지혜 (2016). 청소년소설에 나타난 생태주의적 상상력과 교육적 의미 연구. <문학과환경>, 15(4), 29-57.

- 김학찬 (2018). 청소년소설 침체 양상 연구: 청소년소설가를 중심으로. <한국어문교육>, 25, 25-51.

- 김현옥·박해선 (2022). 전쟁난민아동에 대한 국민국가의 환대와 혐오: 유입난민아동에 대한 허용 및 거부의 의미연결망과 토픽분석. <한국사회복지질적연구>, 16(1), 29-54.

- 나병철 (2015). 청소년 시점의 두 유형과 성장의 문학교육적 의미. <청람어문교육>, 53, 401-402.

- 나장함 (2006). 질적 연구의 다양한 타당성에 대한 비교 분석 연구. <교육평가연구>, 19(1), 265-283.

- 난민인권센터 (2022). 국내 난민 현황 (2021.12.31. 기준). https://nancen.org/2256, (검색일 2024.7.1.).

- 난민인권센터 (2023). 국내 난민 현황 (2022.12.31. 기준). https://nancen.org/2345, (검색일 2024.7.1.).

- 난민인권센터 (2024). 국내 난민 현황 (2023.12.31. 기준). https://nancen.org/2397, (검색일 2024.7.1.).

- 노충래·고주애·윤수경·김주리 (2017). 국내 난민아동 한국사회 적응 실태조사. <아동복지연구소 보고서>, 2017(2), 1-294.

- 노충래·윤수경·김신영 (2018). 국내 난민아동의 문화적응 스트레스가 우울에 미치는 영향: 자아존중감의 조절효과. <아동복지학>, 63, 23-53.

- 명정 (2020). 난민 문제와 문학: 청소년 문학 텍스트를 통한 사회비판적 문제의식 형성. <독어독문학>, 156, 137-160.

- 박기범 (2023). 인성 역량 강화를 위한 현대소설 교육 연구: 청소년 성장소설 [아몬드]를 중심으로. <한국아동문학연구>, (47), 83-119.

- 박정아·한정우 (2023). 삼가면서 미래를 꿈꾸는 아이들: 난민 청소년의 이주 경험에 대한 현상학적 연구. <복지와 문화다양성연구>, 5(3), 107-135.

- 손행미 (2017). 질적내용분석의 이해와 적용. <대한질적연구학회지>, 2(1), 56-63.

- 신은주·조성희·김희주 (2018). <난민아동지원 성과 평가 및 지원방안에 관한 연구>. 서울: 세이브더칠드런.

- 유소홍 (2017). 90년대 여성성장소설 연구: 은희경의 [새의 선물]을 중심으로. <한국엔터테인먼트산업학회논문지>, 11(3), 25-35.

- 유엔난민기구 (2014). <난민보호: 유엔난민기구(UNHCR)의 역할>. https://inji.info/post?postId=93&from=%2Fposts%3Fsearch%3D%255B%2522t216%2522%255D%26page%3D2, (검색일 2024.7.19.).

- 유엔난민기구 (2022a). <연례 글로벌 동향 (Global Trends) 보고서>. https://www.unhcr.org/global-trends-report-2022, (검색일 2024.7.2.).

- 유엔난민기구 (2022b). <2021 연례보고서>. https://www.unhcr.org/kr/media/2021-annual-report-pdf, (검색일 2024.7.2.).

- 유한별·이양희 (2021). 청소년용 난민수용태도 척도 개발 연구. <청소년학 연구>, 28(2), 291-322.

- 이나윤·정수경·김서현 (2024). 영화 속 학대 피해 아동의 생활환경에 관한 질적 내용분석: 생태체계 관점을 적용하여. <사회과학연구>, 63(1), 301-328.

- 이보연 (2022). 난민법 제정 10년, 난민 보호를 위한 개정 방향. <법학연구>, 68, 311-340.

- 장영미 (2016). 박경리 아동소설 연구: [돌아온 고양이]와 [은하수]를 중심으로. <돈암어문학>, 29, 245-266.

- 장희선·윤정이 (2016). 중학교 1학년 학생의 직업체험활동, 생애목표가 진로정체성에 미치는 영향. <학습자중심교과교육연구>, 16(6), 271-292.

- 정수경·이나윤·김서현 (2023). 북한이탈 중년 남성 가장의 ‘생’과 ‘사’를 넘나드는 남한 이주와 적응의 의미: Parse의 인간되어감 연구방법 기반. <현대사회와 다문화>, 13(2), 189-231.

- 조규범·문준혁 (2022). 난민신청자와 인도적체류자의 인권 현황과 개선방안. <국회입법조사처: 이슈와 논점>, 제2001호, 1-4.

- 조금주 (2019). 제주도 예멘 난민 청소년 교육권 실현을 위한 과제. <청소년학연구>, 26(9), 523-541.

- 최성호·정정훈·정상원 (2016). 질적 내용 분석의 개념과 절차. <질적탐구>, 2(1), 127-155.

- 최예린 (2022). 그림책에 나타난 아동이 난민화되는 과정과 피란 후 난민 아동의 삶. <어린이문학교육연구>, 23(2), 25-47.

-

Adigüzel, F. B., & Ayaz, P. (2020). Values in youth literature: The case of bridge books. African Educational Research Journal, 8(3), 551-559.

[https://doi.org/10.30918/AERJ.83.20.0113]

-

Becker Herbst, R., Sabet, R. F., Swanson, A., Suarez, L. G., Marques, D. S., Ameen, E. J., & Aldarondo, E. (2018). “They were going to kill me”: Resilience in unaccompanied immigrant minors. The Counseling Psychologist, 46(2), 241-268.

[https://doi.org/10.1177/0011000018759769]

-

Bornet, M. A., Bernard, M., Jaques, C., Truchard, E. R., Borasio, G. D., & Jox, R. J. (2021). Assessing the will to live: A scoping review. Journal of Pain and Symptom Management, 61(4), 845-857.

[https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.09.012]

-

Buchanan, Z. E., Abu-Rayya, H. M., Kashima, E., Paxton, S. J., & Sam, D. L. (2018). Perceived discrimination, language proficiencies, and adaptation: Comparisons between refugee and non-refugee immigrant youth in Australia. International Journal of Intercultural Relations, 63, 106-112.

[https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2017.10.006]

- Bundeszentrale Für Politische Bildung (2023). Demografie von Asylsuchenden in Deutschland. https://www.bpb.de/themen/migration-integration/zahlen-zu-asyl/265710/demografie-von-asylsuchenden-in-deutschland, (검색일 2024.7.10.).

-

Carmel, S., Granek, L., & Zamir, A. (2016). Influences of nationalism and historical traumatic events on the will-to-live of elderly Israelis. The Gerontologist, 56(4), 753-761.

[https://doi.org/10.1093/geront/gnv031]

-

Carmel, S., Tovel, H., Raveis, V. H., & O’Rourke, N. (2018). Is a decline in will to live a consequence or predictor of depression in late life?. Journal of the American Geriatrics Society, 66(7), 1290-1295.

[https://doi.org/10.1111/jgs.15394]

- Cerna, L. (2019). Refugee education: Integration models and practices in OECD countries (OECD Education Working Papers No. 203). Paris: OECD Publishing.

-

Damon, W., Menon, J., & Bronk, K. C. (2003). The development of purpose during adolescence. In Furrow, J. L., & Wagener, L. M. (Eds.), Beyond the self (pp. 119-128), New York, NY: Routledge.

[https://doi.org/10.4324/9780203764688-2]

-

Diaz, A. D. (2024). Assessment of suicide risk and cultural considerations in forcibly displaced migrant youth. Academic Pediatrics, 24(5), 25-31.

[https://doi.org/10.1016/j.acap.2023.05.024]

-

El Ghamari, M., & Gabriela Bartoszewicz, M. (2020). Sustainable development of minors in Libyan refugee camps in the context of conflict-induced migration. Sustainability, 12(11), 1-20.

[https://doi.org/10.3390/su12114537]

- Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York, NY: Norton.

-

Frounfelker, R. L., Miconi, D., Farrar, J., Brooks, M. A., Rousseau, C., & Betancourt, T. S. (2020). Mental health of refugee children and youth: Epidemiology, interventions, and future directions. Annual Review of Public Health, 41, 159-176.

[https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040119-094230]

-

Gasser, L., Dammert, Y., & Murphy, P. K. (2022). How do children socially learn from narrative fiction: Getting the lesson, simulating social worlds, or dialogic inquiry?. Educational Psychology Review, 34(3), 1445-1475.

[https://doi.org/10.1007/s10648-022-09667-4]

- Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The Qualitative Report, 8(4), 597-607.

-

Hettich, N., Seidel, F. A., & Stuhrmann, L. Y. (2020). Psychosocial interventions for newly arrived adolescent refugees: A systematic review. Adolescent Research Review, 5(2), 99-114.

[https://doi.org/10.1007/s40894-020-00134-1]

-

Hodes, M., & Vostanis, P. (2019). Practitioner review: Mental health problems of refugee children and adolescents and their management. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 60(7), 716-731.

[https://doi.org/10.1111/jcpp.13002]

-

Holyfield-Moss, B., Howard, A. K., & Murty, K. S. (2022). Youth experiences through the journey of resiliency. Archives of Epidemiology and Public Health Reserarch, 1(1), 34-40.

[https://doi.org/10.33140/AEPHR.01.01.08]

-

Isgandarova, N. (2023). Post-traumatic growth and resilience in victim: Survivors of genocidal rape. Pastoral Psychology, 72(3), 417-430.

[https://doi.org/10.1007/s11089-023-01064-0]

-

Juang, L. P., Simpson, J. A., Lee, R. M., Rothman, A. J., Titzmann, P. F., Schachner, M. K., Korn, L., Heinemeier, D., & Betsch, C. (2018). Using attachment and relational perspectives to understand adaptation and resilience among immigrant and refugee youth. American Psychologist, 73(6), 797-811.

[https://doi.org/10.1037/amp0000286]

-

Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. Thousand Oaks, CA: Sage.

[https://doi.org/10.4135/9781071878781]

-

Mahieu, R., & Van Caudenberg, R. (2020). Young refugees and locals living under the same roof: Intercultural communal living as a catalyst for refugees’ integration in European urban communities?. Comparative Migration Studies, 8(12), 1-17.

[https://doi.org/10.1186/s40878-019-0168-9]

-

Mclver, P. (2018). A content analysis of multicultural children’s books in the Republic of Korea and America. Journal of Literature and Art Studies, 8(1), 67-80.

[https://doi.org/10.17265/2159-5836/2018.01.008]

-

Morrice, L., Tip, L. K., Brown, R., & Collyer, M. (2020). Rsettled refugee youth and education: Aspiration and reality. Journal of Youth Studies, 23(3), 388-405.

[https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1612047]

- Pisani, M., & Farrugia, L. (2022). Children in Limbo: Youth Transitions Among Asylum Seekers in Malta. Switzerland: Fondation Assistance Internationale.

-

Shalom, J. (2021). The will to live and its effect on 3 nursing home patients. International Journal of Psychiatry Research, 4(3), 1-4.

[https://doi.org/10.33425/2641-4317.1098]

-

Shrira, A. Carmel, S., Tovel, H., & Raveis, V. H. (2019). Reciprocal relationships between the will-to-live and successful aging. Aging and Mental Health, 23(10), 1350-1357.

[https://doi.org/10.1080/13607863.2018.1499011]

-

Sleijpen, M., Haagen, J., Mooren, T., & Kleber, R. J. (2016). Growing from experience: An exploratory study of posttraumatic growth in adolescent refugees. European Journal of Psychotraumatology, 7(1), 1-10.

[https://doi.org/10.3402/ejpt.v7.28698]

-

Stark, L., Plosky, W. D., Horn, R., & Canavera, M. (2015). ‘He always thinks he is nothing’: The psychosocial impact of discrimination on adolescent refugees in urban Uganda. Social Science and Medicine, 146, 173-181.

[https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.10.045]

-

Stewart, M. A. (2015). “My journey of hope and peace”: Learning from adolescent refugees’ lived experiences. Journal of Adolescent and Adult Literacy, 59(2), 149-159.

[https://doi.org/10.1002/jaal.445]

- Varga-Dobai, K. (2018). Exploring subjectivity in realistic fiction on international topics: The possibilities of poststructural content analysis. Talking Points, 29(2), 2-10.

-

Zamir, A., Granek, L., & Carmel, S. (2020). Factors affecting the will to live among elderly jews living in Israel. Aging and Mental Health, 24(4), 550-556.

[https://doi.org/10.1080/13607863.2018.1537361]