청년의 주거빈곤이 자살생각에 미치는 영향에 관한 연구: 우울의 매개효과를 중심으로

초록

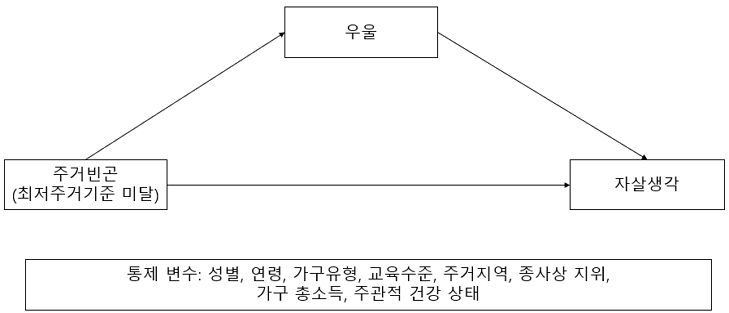

본 연구의 목적은 청년의 주거빈곤이 자살생각에 미치는 영향을 살펴보고, 특히 그 관계에서 우울의 매개효과를 검증하는 것이다. 이를 위해 본 연구에서는 한국보건사회연구원에서 진행한 2019년 청년층 생활실태 및 복지욕구조사 원자료를 활용하여 2차 자료분석하였으며, 만 19세 이상 34세 이하 청년 3,018명에 관한 자료를 Process Macro Model 4번을 활용하여 분석하였다. 본 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 청년의 주거빈곤은 자살생각과 정적 관계가 있는 것으로 나타났다. 둘째, 청년의 주거빈곤과 우울은 정적 관계가 있는 것으로 나타났다. 셋째, 청년의 우울은 자살생각과 정적 관계가 있는 것으로 나타났다. 넷째, 청년의 우울은 주거빈곤과 자살생각의 관계를 완전 매개하는 것으로 나타났다. 즉, 청년은 주거빈곤으로 인해 우울을 느끼게 되며, 이러한 우울은 자살생각 가능성을 높인다는 것을 의미한다. 본 연구의 결과를 토대로 하여 청년의 자살 예방을 위한 실천적, 정책적 함의를 논의하였다.

Abstract

This study examines the effect of housing poverty among young adults on suicidal ideation, with a particular focus on verifying the mediating effect of depression in this relationship. The study conducts a secondary data analysis using the raw data from the 2019 Survey on the Living Conditions and Welfare Needs of Young Adults conducted by the Korea Institute for Health and Social Affairs. Data from 3,018 young adults aged 19 to 34 were analyzed using Process Macro Model 4. The main findings are as follows. First, housing poverty among young adults was positively related to suicidal ideation. Second, there was a positive relationship between housing poverty and depression among young adults. Third, depression among young adults was positively related to suicidal ideation. Fourth, depression fully mediated the relationship between housing poverty and suicidal ideation among young adults. These results indicate that housing poverty leads to feelings of depression, which in turn increases the likelihood of suicidal ideation. Based on these findings, practical and policy implications for preventing suicide among young adults are discussed.

Keywords:

Young Adults, Housing Poverty, Suicidal Ideation, Depression, Mediating Effect키워드:

청년, 주거빈곤, 자살생각, 우울, 매개효과1. 서 론

청년기는 신체적, 정서적 성숙이 이루어지는 시기로, 이 시기의 청년은 부모로부터 독립하여 취업과 결혼, 주거 마련 등의 생애 과업을 수행하게 된다(김은정, 2015). 하지만, 이러한 과업 수행의 실패는 우울, 낙인감, 사회적 고립 등의 심리적 위기로 이어질 수 있기 때문에 청년기의 과업 수행은 향후 진로에 있어 매우 중요하다고 볼 수 있다(김재희, 박은규, 2016; 장휘숙, 2009). 더욱이 최근 고용시장의 악화와 더불어 주거 양극화 문제 등 사회구조적 불평등이 심화되면서 청년의 정신건강은 매우 취약한 상황에 놓여 있다. 이를 직관적으로 보여주는 것이 청년의 자살 문제인데, 통계청(2023)의 사망원인통계에 따르면, 청년층에 해당하는 20대와 30대의 사망원인 1순위가 자살로 나타났다. 또한 청년자살률은 2017년 이후 4년 동안 증가하는 추이를 보여 왔는데, 2017년 인구 10만 명당 청년자살률은 18.2명인데 비해 2021년 청년자살률은 24.2명으로 지난 4년간 약 6.0명 증가하였다(한국생명존중희망재단, 2023). 이처럼 청년자살 문제가 심각한 사회문제로 대두되면서, 청년자살 문제에 대한 심도 있는 통찰과 사회적 개입이 절실히 요구되는 상황이다.

한편 자살은 어느 한순간에 발생하는 문제가 아니라 자살생각과 자살계획 그리고 자살시도라는 일련의 과정을 통해 발생하는 결과이다(손신영, 2014; Glenn, Cha, Kleiman, & Nock, 2017; Henry, Ai-Vryn, Conal, & Brian, 2004). 따라서 청년 자살에 대한 개입은 자살의 하위요인에 대한 개입으로부터 시작된다. 그중 자살생각은 실제 자살에 영향을 미치는 강력한 예측요인으로 지목되고 있다(변은경, 김미영, 강은희, 2020; 임지혜, 김재우, 2020). 특히, 자살생각은 한 번 발생하게 되면 반복적으로 나타나는 경향이 있어 실제 자살계획과 자살시도로 이어지는 결정적인 단서가 되는 경향이 있다(김은정, 민주홍, 2020; 조혜정, 2018). Reinherz, Tanner, Berger, Beardslee, and Fitzmaurice(2006)이 실시한 코호트 연구에서는 자살생각을 갖고 있는 집단이 그렇지 않은 집단에 비해 실제 자살시도를 약 12배 더 한 것으로 보고되었다. 또한, 우울, 고립감, 낮은 사회적지지, 무망감, 불면 등을 경험하는 대상일수록 자살생각이 더 오랫동안 지속된다는 연구결과가 다수의 종단연구에서 공통되게 보고되었다(Hintikka et al., 2009; Kivelä et al., 2019; Wilcox et al., 2010; Zhang, Law, & Yip, 2011). 이러한 연구결과는 자살예방을 위해 자살생각을 촉발하는 다양한 요인을 고려할 필요가 있음을 시사한다.

자살생각에 영향을 미치는 요인을 살펴본 선행연구에 따르면, 성별, 연령, 교육수준, 거주지역 등의 인구사회학적 요인(김재우, 2018; 김지혜, 탁영란, 2018; 윤우석, 2016; 정인관, 한우재, 2020)과 소득, 취업 등의 경제적 요인(이윤정, 송인한, 2015; 이재경, 이래혁, 이은정, 장혜림, 2016), 우울, 음주, 박탈감 등의 심리적 요인(박은옥, 최수정, 2013; 변은경, 김미영, 강은희, 2020; 선승아, 2021) 등 다양한 요인이 자살생각에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 다양한 자살관련 영향요인 중 본 연구에서는 환경적 요인으로 주거빈곤에 주목하고자 한다. 오늘날 주거는 개인이 거주하는 물리적 장소의 의미를 넘어 개인의 생산활동 및 사회적 관계 형성에 기여하는 복합적인 장소로써 그 중요성과 역할이 확장되었다(김선덕, 2021; 황윤희, 정재호, 2023). 따라서 주거빈곤을 경험한다는 것은 물리적 형태의 취약성만을 뜻하는 것이 아닌, 사회적 관계의 위축과 사회적 박탈감, 낙인감 등을 경험하는 것으로도 해석할 수 있다(Evans, Wells, & Moch, 2003). 이와 관련하여, 다수의 선행연구에서는 주거빈곤이 우울과 불안, 스트레스, 낙인감 등 정신건강 전반에 부정적인 영향을 미친다고 보고하고 있다(김동배, 유병선, 신수민, 2012; 임성옥, 2022; 임승학, 장희순, 2017; Tunstall et al., 2013). 대표적으로 퇴거위험과 주택의 자가 여부 등이 자살생각과 자살행동에 영향을 미치는 것으로 보고되었으며(강동훈, 김윤태, 2018; Law, Kõlves, & De Leo, 2016; Lorant et al., 2005), 주거빈곤이 발생하기 쉬운 낙후된 도심이나 슬럼가의 경우 그렇지 않은 지역에 비해 자살사고와 자살률이 상대적으로 높은 것으로 나타났다(최명민, 성정숙, 이현주, 2019; Culbreth, Swahn, Ndetei, Ametewee, & Kasirye, 2018). 인간이 대부분의 시간을 보내는 주거에서 빈곤을 경험한다는 것은 자살생각을 유발할 수 있는 다양한 위험요인에 지속적으로 노출될 수 있음을 암시한다고 볼 수 있다. 특히, 소득과 사회적 자본이 낮은 청년의 경우, 주거빈곤을 경험할 가능성이 상대적으로 높아 이에 대한 사회적 관심이 제고될 필요가 있다(이태진, 우선희, 최준영, 2017).

한편, 청년의 자살생각에 미치는 다양한 요인 중 우울에 더욱 주목할 필요가 있다. 한국생명존중희망재단(2023)에 따르면, 우울감을 경험한 성인의 자살생각률은 26.3%로 우울감이 없는 성인(1.5%)에 비해 24.8% 높게 나타났다. 또한 청년의 우울감 경험률이 중장년층에 비해 높다는 점을 고려할 때, 청년의 우울이 자살생각으로 발전할 가능성이 타 연령대에 비해 높을 것이라고 유추해 볼 수 있다(질병관리청, 2022). 박은미와 정태연(2017)의 연구에서는 청년의 우울증상이 한 단계 상승할 때마다 자살생각을 할 가능성이 약 31배 증가한다고 보고하였다. 또한, 우울은 주거빈곤에 의해 촉발되기도 하는데, 배정희와 구예닮(2023)은 청년의 주거빈곤이 우울과 정적 관계가 있음을 보고하였다. 노인과 장애인을 대상으로 한 다수의 선행연구에서도 주거의 물리적 불안정성을 나타내는 최저주거기준의 미충족, 주거의 경제적 불안정성을 나타내는 주거비 과부담 등이 우울에 영향을 미치는 것으로 나타났다(김동배, 유병선, 신수민, 2012; 김영주, 곽인경, 2020; 남지현, 2022; 이지은, 2022; 유설희, 김지혜, 임준, 2022; 고은아, 2023). 주거빈곤으로 인한 우울은 다시 자살생각으로 발전할 수 있어 청년 자살생각에 영향을 미치는 요인 간의 구조적 경로를 구체적으로 살펴볼 필요가 있다.

이러한 선행연구를 종합해 볼 때, 주거빈곤은 자살생각에 직접적인 영향을 미치기도 하지만 동시에 우울을 매개로 자살생각에 간접적인 영향을 미칠 것이라 예측해 볼 수 있다. 그러나 주거빈곤과 정신건강 간의 관계를 다룬 다수의 선행연구는 주거빈곤이 발생하기 쉬운 고령층(김동배, 유병선, 신수민, 2012; 박은주, 권현수, 2020; 이지은, 2022)과 장애인(김새봄, 김준수, 2024; 김태완, 박지혜, 2010; 남지현, 2022) 혹은 아동(이한나, 김승희, 2021; 임세희, 김희주, 2019)을 중심으로 연구대상으로 한정하였다는 한계가 있다(배정희, 구예닮, 2023). 다시 말해, 청년의 주거빈곤 문제는 사회진입 과정에서 발생하는 과도기적 문제로 취급되어 청년 주거빈곤과 자살생각의 관계를 다룬 실증연구는 매우 미비한 상황이다(김비오, 2019; 배정희, 구예닮, 2023; 변금선, 이혜림, 2022). 또한, 자살과 같이, 정신건강에 영향을 미치는 요인은 매우 다양함에도, 그 원인이 심리적 문제로 한정되어 주거와 같은 환경적 요인이 갖는 영향력이 간과된 측면이 있다(문하늬, 채철균, 송나경, 2018). 이러한 선행연구의 한계점을 보완하고자 본 연구에서는 주거빈곤이라는 환경적 요인과 우울이라는 심리적 요인을 동시에 고려함으로써 청년의 자살생각에 영향을 미치는 요인을 실증적으로 분석하고자 한다. 구체적으로, 청년의 주거빈곤과 자살생각의 관계에서 우울의 매개효과를 검증하고자 한다. 본 연구의 구체적인 연구문제는 다음과 같다.

- ∙ 연구문제 1. 청년 주거빈곤이 자살생각에 미치는 영향은 어떠한가?

- ∙ 연구문제 2. 청년 주거빈곤과 자살생각과의 관계에서 우울의 매개효과는 어떠한가?

2. 이론적 배경

1) 청년 주거빈곤

안정적이고 쾌적한 주거를 향유하지 못하는 상태를 뜻하는 주거빈곤은 생존에 필요한 기본적인 욕구의 충족을 박탈하고, 사회적 배제나 불평등을 유발하는 원인이 된다(우선희, 2024; 이수비, 최윤주, 이현옥, 2021; 하성규, 2000). 주거빈곤의 측정방식은 크게 최저주거기준 미달과 주거비 과부담으로 분류된다(김은지, 전희정, 2023; 배정희, 구예닮, 2023). 주거의 물리적 취약성에 초점을 둔 연구에서는 국토교통부가 제시한 최저주거기준에 미달하는 가구를 주거빈곤으로 정의한다. 최저주거기준은 최소주거면적, 필수설비 그리고 구조·성능 및 환경 기준으로 구성되며, 이중 하나라도 충족하지 못하면 최저주거기준 미달로 판단하여 주거빈곤으로 정의한다(김비오, 2019; 박금령, 최병호, 2019; 임세희, 2024). 또한, 연구자에 따라 쪽방, 고시촌, 비닐하우스, 컨테이너, 움막, 등 비주택 거주지를 주거빈곤으로 포함하여 정의하기도 한다(박지현, 2020; 장민설 외, 2021). 한편 경제적 측면에 초점을 둔 연구에서는 월 소득 대비 임대료 지출의 비중이 20~30%를 초과할 경우, 이를 주거비 과부담으로 판단하여 주거빈곤으로 정의하고 있다(박은주, 권현수, 2020; 임세희, 박경하, 2017).

청년이 경험하는 주거빈곤의 심각성은 주거빈곤의 유형과 가구형태에 따라 다르게 나타나는 경향이 있다. 국토교통부(2023)의 ‘2022년도 주거실태조사’에 따르면, 청년 가구의 최저주거기준 미달 가구 비율은 8.0%로 일반가구(3.9%)보다 높게 나타났으나, 소득대비 임대료 지출의 비중은 17.0%로 일반가구(16.0%)에 비해 큰 차이가 없었다. 그러나 청년 가구주뿐만 아니라 부모와 동거하는 청년을 포함할 경우, 상당히 많은 수의 청년이 주거빈곤을 경험하고 있을 것으로 추측된다. 서울에 거주하는 청년을 대상으로 주거빈곤을 조사한 변금선 외(2023)의 연구에서는 청년 5명 중 약 1명이 임대보증금 부족, 공과금이나 관리비의 연체, 퇴거 위기, 주택 노후화 등의 문제를 지난 1년 동안 경험한 것으로 나타났다. 또한, 김형주 외(2022)의 연구에서는 청년 3명 중 약 1명이 자신을 ‘주거 빈곤층’으로 인식하고 있는 것으로 나타나 주거빈곤에 대한 청년들의 주관적 계층 인식 또한 매우 높음을 알 수 있다. 주거빈곤은 청년이 속한 가구형태와 상관없이 발생할 수 있는 빈곤의 문제이기 때문에, 청년 1인가구 뿐만 아니라 청년 전체를 대상으로 주거빈곤이 미치는 영향을 살펴볼 필요가 있다.

한편, 선행연구에서는 주거빈곤의 물리적 측면과 경제적 측면 모두 정신건강을 악화하는 요인으로 보고하고 있다. 먼저 주거빈곤의 물리적 측면과 관련하여, 악취, 소음, 부족한 채광, 오염된 대기, 열악한 단열 성능, 상하수도의 고장 등 낙후된 주거상태는 우울, 불안, 스트레스와 행동장애 등 다양한 정서적 문제를 유발하고 생산성을 낮추는 것으로 나타났다(Al horr et al., 2016; Barnett, Zhang, Johnston, & Cerin, 2018; Beemer et al., 2019; Evans, 2003; Yang, Wang, Huang, Kelly, & Li, 2023). Haines, Stansfeld, Job, Berglund, and Head(2001)는 소음공해에 지속적으로 노출된 아동이 그렇지 않은 아동에 비해 집중력이 떨어지고, 스트레스 수준과 공격성의 수준이 높다고 보고하였다. 다음으로 경제적 측면의 주거빈곤도 정신건강의 문제를 유발하고, 삶의 질을 저하하는 것으로 나타났다. 종단연구를 통해 주거특성과 건강지표 간의 관계를 분석한 박정민, 허용창, 오욱찬, 윤수경(2015)은 주거비 과부담을 경험하고 있는 대상이 그렇지 않은 대상에 비해 만성질환의 개수와 우울 및 자살 생각의 점수가 유의하게 높다고 보고하였다. 또한, 주거비부담은 가족 구성원 간의 갈등을 유발하고 가족갈등의 대처능력을 낮추기도 하는데(임재현, 2011), 임세희(2010)는 주거비 과부담이 보호자의 우울 수준을 매개로 아동의 내재화 문제에 영향을 미친다고 보고하였다. 한편, 주거비 부담은 그 자체가 경제적인 스트레스로 작용하기도 하지만, 교육, 여가활동, 보건, 식재료 구매 등 비주거 분야의 지출을 제약함으로써 삶의 질을 간접적으로 하락시키는 원인이 되기도 한다(우선희, 2024; 임세희, 2010; 조정희, 박미선, 2022). 개인은 높은 주거비 부담을 완화하고자 기존 주택보다 더 열악한 환경으로 이동하기도 하며, 이 과정에서 주택의 점유 형태가 자가에서 전세로, 혹은 전세에서 월세로 불안정하게 변화되기도 한다(이윤홍, 2016; 진미윤, 2013).

이러한 주거빈곤은 성인 이행기 과정에 있는 청년의 사회적 과업 수행을 저해하고, 소득 및 자산 축적에도 부정적인 영향을 미친다(박애리, 심미승, 박지현, 2017; 안승재, 송치호, 2023). 청년의 주거빈곤이 장기화될 시, 결혼과 출산을 통한 가족형성의 시기가 지연되며, 취업 등 성인기 과업을 수행하기 위한 역량이 약화될 수 있다(변금선, 이혜림, 2022; 안승재, 송치호, 2023; 박지현, 2020). 또한, 청년이 경험하는 주거빈곤의 문제는 청년이 속한 가구형태나 가구주 여부와 상관없이 발생할 수 있는 사회문제임을 고려할 때, 전체 청년을 대상으로 주거빈곤과 정신건강 간의 문제를 면밀히 살펴볼 필요가 있다.

2) 청년의 주거빈곤과 자살생각

자살은 의도적으로 자신의 생명을 끊으려는 자발적인 행위이다(김현순, 김병석, 2007). 자살생각은 자살에 선행되는 요인이자 실제 자살률과 높은 상관관계를 갖기 때문에 자살생각에 영향을 미치는 원인을 파악하는 것이 매우 중요하다(임지혜, 김재우, 2020; 하영진, 2022). 심리부검을 통해 자살유형을 분류한 서종한, 최선희와 김경일(2018)은 자살이 특정 시점에서 경험하는 극심한 스트레스나 우발적인 행위로 인해 발생하기도 하지만, 빈곤, 우울, 사회적 고립, 실업, 가정불화 등 만성적인 생활스트레스에 지속적으로 노출됨으로써 발생한다고도 밝혔다. 따라서 청년이 일상에서 경험하는 열악한 주거환경이나 주거비 부담으로 인한 스트레스는 자살생각에도 영향을 미칠 수 있음을 유추해 볼 수 있다.

실제로 다수의 선행연구에서는 주거빈곤이 삶의 질을 저하하는 요인으로써 자살생각 및 자살시도 등과 직·간접적인 관계가 있다고 보고하였다. 청년의 다차원적 빈곤과 자살생각 간의 관계를 연구한 서채민(2023)은 주거비 과부담을 경험하고 있는 청년이 그렇지 않은 청년에 비해 자살생각을 할 가능성이 약 3.37배 높다고 보고하였다. 2012년부터 2019년까지 타이완의 주택 임대료 상승과 성인 자살률 간의 관계를 분석한 Chen, Li, Chen, and Yen(2024)은 노인층보다 청년층에서 주택 임대료 상승에 따른 자살률 증가의 폭이 더 높다고 보고하였다. 또한, 주거의 열악한 환경도 자살생각과 관련이 있는 것으로 나타났다. 고시원에 6개월 이상 거주하는 청년 300명을 대상으로 자살생각 및 자살시도 경험을 조사한 Choi, Lee, Chun, and Shin(2024)의 연구에서는 약 30% 이상의 청년들이 자살생각을 경험하거나 자살을 시도한 이력이 있는 자살위험군으로 분류되었다. 3년간 추적연구를 통해 임시거처에 생활하는 성인의 자살생각을 조사한 Xu 등(2018)은 자살생각의 발생률이 해마다 증가하였다고 보고하였다. 이러한 선행연구 결과에 기반하여 볼 때, 청년이 경험하는 주거빈곤은 취업, 교육, 여가활동, 사회적 교류 등 일상생활에 다양한 제약을 유발하고, 삶의 질을 저하시킴으로써 결과적으로 자살생각을 유발하는 직·간접적인 원인으로 작용할 수 있다.

한편, 주거빈곤 이외에도, 다양한 요인이 자살생각에 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 구체적으로, 선행연구에서는 성별, 연령, 교육수준, 주거지역, 주관적 건강상태 등의 인구사회학적 요인과 종사상 지위, 가구 총소득 등의 경제적 요인이 자살생각에 영향을 미치는 것으로 보고하였다(김재우, 2018; 박은옥, 최수정, 2013; 선승아, 2021; 이수비, 신예림, 윤명숙, 2022; 임지혜, 김재우, 2020; 하영진, 2022). 일반적으로 성별의 경우, 여성이 남성에 비해 자살생각을 경험할 가능성이 더 높은 것으로 나타났다(김재우, 2018; 박은옥, 최수정, 2013; 정인관, 한우재, 2020). 또한, 비도시 지역에 거주하거나, 교육 수준이 낮거나, 주관적 건강 상태가 나쁠수록 자살생각을 경험할 가능성이 더 높았다(김재우, 2018; 선승아, 2021; 정인관, 한우재, 2020). 한편, 선행연구에서는 연령과 자살생각 간의 관계는 일관되지 않게 보고되고 있는데, 즉 나이가 많을수록 자살생각을 경험할 가능성이 높아진다는 연구결과(박은옥, 최수정, 2013; 정인관, 한우재, 2020)와 연령과 자살생각은 연관성이 없다는 연구결과가 보고되었다(박은미, 정태연, 2017; 이수비 외, 2022). 경제적 요인으로는 소득이 낮거나 종사상 지위가 낮을수록 자살생각을 경험할 가능성이 높은 것으로 나타났다(선승아, 2021; 이수비 외, 2022; 이재경 외, 2016).

이에 본 연구에서는 성별, 연령, 교육수준, 주거지역, 주관적 건강상태, 종사상 지위, 가구 총소득을 통제변수로 설정하고자 한다.

3) 청년의 주거빈곤, 자살생각, 우울의 관계

앞선 선행연구들을 통해 주거빈곤이 자살생각에 미치는 직·간접적인 영향을 확인할 수 있었다. 그러나 주거빈곤을 경험한다고 해서 반드시 자살이나 자살생각 혹은 자살시도 등으로 연결되는 것은 아니다. Reeves 등(2015)은 유럽 20개국의 남성을 대상으로 주거비 과부담과 자살률 간의 관계가 유의하지 않다고 보고하였으며, Jones와 Pridemore(2016)는 미국 대도시의 주택난과 자살률 간의 인과관계가 유의하지 않다고 밝혔다. 이러한 선행연구들 간의 차이는 주거빈곤이 자살생각에 미치는 다양한 경로에 대한 이해가 더욱 필요함을 시사한다. 특히 다양한 사회적 스트레스에 노출되는 청년의 특성을 고려했을 때, 주거빈곤이라는 사회환경적 요인 이외에 청년들의 심리적 취약성 또한 자살생각을 유발하는 원인으로 고려할 필요가 있다(이수비 외, 2022).

대표적으로 우울은 청년들이 경험하기 쉬운 정신건강의 문제 중 하나로 실제 자살과 자살생각을 예측하는 데 가장 강력한 설명요인으로 다뤄지고 있다(김재우, 2018; 이웅, 임란, 2014; 이흥표, 2014). 우울이란 기분 저하와 함께 생각의 흐름, 내용, 동기, 신체활동 등 전반적인 정신기능이 저하되는 상태를 뜻한다(질병관리청 국가건강정보포털, 2024). 성인을 청년층, 장년층 그리고 노년층으로 나누어 자살생각에 미치는 요인을 분석한 강은정(2005)은 우울이 자살생각을 예측할 가능성이 청년층에서 가장 높게 나타났다고 보고하였다. 또한 대학생을 대상으로 자살생각에 영향을 미치는 요인들을 메타분석한 안세영, 김종학과 최보영(2015)의 연구에서는 자살생각에 영향을 미치는 우울의 효과크기가 무망감이나 생활스트레스 등 다른 요인보다 높게 나타났다.

우울은 물리적 환경에 의해서도 영향을 받는데, 그중 최저주거기준 미달에 따른 주거빈곤이 우울에 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 이정미와 김주일(2021)은 최저주거기준에 미달한 가구에 속한 노인의 경우, 그렇지 않은 노인에 비해 우울의 정도가 높다고 보고하였으며, 배정희와 구예닮(2023)은 청년의 주거빈곤이 우울에 미치는 정적 관계에서 사회적 관계 만족도의 조절효과를 확인하였다. 또한, 주거빈곤의 경제적 측면도 우울에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 오서안(2018)은 패널회귀분석을 통해 주거비 과부담이 우울에 미치는 영향력을 확인했으며, 특히 월세 가구의 경우 자가가구에 비해 주거비 과부담이 우울에 미치는 영향력이 더 크다고 보고하였다.

청년 주거빈곤, 자살생각 그리고 우울의 구조적 관계는 스트레스 취약성 모델 통해 논리적으로 설명될 수 있다. 스트레스 취약성 모델은 자살 행위를 설명하는 데 활용되는 주요 모델 중 하나로, 해당 모델에서는 스트레스를 유발하는 스트레스원과 그것에 반응하는 개인의 특정한 성향 혹은 기질이 결합하여 자살이 발생한다고 설명한다(Zubin & Spring, 1977). 스트레스원은 스트레스를 유발하는 특정 사건이나 환경을 가리키며, 취약성에는 비관적 태도, 절망감, 충동성 등 개인의 유전적 혹은 심리적 요인이 해당된다(서종한, 최선희, 김경일, 2018; 정영숙, 정영주, 2015). 청년의 주거빈곤과 자살생각 그리고 우울 간의 관계를 스트레스 취약성 모델을 적용하여 설명하면 다음과 같다. 주거빈곤은 청년이 일상에서 경험하는 만성적이고 지속적인 생활스트레스로써 청년의 정서적 발달과 안전을 저해하는 스트레스원으로 작용한다. 한편, 주거빈곤이 자살에 영향을 미친다는 보고는 일관되지 않는데, 이는 주거빈곤이 자살을 유발하는 직접적인 단서가 되기도 하지만, 심리적 요인인 우울을 매개로 자살생각에 영향을 미칠 수 있음을 추가적으로 가정할 수 있다. 즉, 청년의 자살생각은 주거빈곤이라는 스트레스원과 스트레스원에 반응한 우울이 결합하여 발생하는 문제로 이해할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 지금까지의 선행연구는 주거빈곤과 자살생각 간의 단선적 관계만을 파악했을 뿐, 주거빈곤이 자살생각에 미치는 과정을 구체적으로 제시하지 못했다는 한계가 있다. 이와 관련하여, 이미애(2010)는 스트레스-취약성 모델을 적용하여 노인의 스트레스가 자살생각에 미치는 영향관계에서 우울의 매개효과와 사회적 지지의 조절효과를 확인하였다.

하지만, 주거빈곤과 정신건강 간의 관계를 다룬 선행연구는 다양하게 존재하지만, 청년을 대상으로 한 연구는 매우 적으며, 그 대상도 1인 가구로 한정된 연구가 많다(김비오, 2019; 김지은, 2021; 김형주, 연보라, 정세정, 변금선, 2021; 장은지, 유다은, 2021). 주거빈곤은 청년이 속한 가구형태와 상관없이 부모로부터 독립하기 전과 후로 발생할 수 있는 사회문제이기 때문에, 전체 청년을 포괄하는 연구가 필요한 실정이다. 또한, 청년 주거빈곤과 자살생각의 관계를 다룬 서채민(2023)과 Choi 등(2024)은 주거빈곤이 청년의 자살생각에 영향을 미침을 보고하였지만, 두 변수 간의 단선적 관계를 입증했을 뿐, 주거빈곤이 자살생각에 이르는 구조적 경로를 제시하지 못했다는 한계가 있다. 스트레스-취약성 이론에 근거했을 때, 주거빈곤이 자살생각에 미치는 영향은 주거라는 환경적 요인 이외, 심리적 취약성을 고려할 필요가 있다. 이러한 선행연구의 한계를 보완하고자 본 연구에서는 스트레스-취약성 모델에 기반하여 전체 청년을 대상으로 주거빈곤이 자살생각에 미치는 관계에서 우울의 매개효과를 검증하고자 한다.

3. 연구방법

2) 연구대상

본 연구에서는 청년층 생활실태 및 복지욕구 조사 자료를 활용하였다. 청년층 생활실태 및 복지욕구 조사는 2019년 11월부터 2020년 1월까지 한국보건사회연구원이 청년의 삶의 주요 영역인 노동, 사회보험, 건강, 주거, 경제 상황 등에 대한 실태 및 욕구를 파악하여 청년 정책의 근거자료를 마련하는 것을 목적으로 수행되었다. 조사대상은 일반가구에 거주하는 만 19세 이상 34세 이하 청년 3,018명이다. 표본설계는 이차 층화표본추출방식으로 1단계는 2018년 기준 통계청 집계구에서 확률비례계통 추출을 하였고, 2단계에서는 집계구 내 가구에서 계통추출하여 전국의 300개의 집계구에서 평균 10가구의 표본을 선정하였다. 본 연구에서는 본 연구의 주요 문항에 충실하게 응답한 3,018명을 최종 분석대상으로 선정하였다.

3) 측정 도구

본 연구에서는 독립변수로 주거빈곤을 활용하였다. 본 연구에서는 주거빈곤을 측정하기 위하여 국토교통부 주택법을 토대로 한 최저주거기준 미달 여부를 활용하였는데, 특히 최저주거기준 중에서는 가구 구성별 최소 주거 면적, 필수 설비 기준, 구조·성능·환경을 활용하였다. 먼저 최소 주거 면적 기준은 1인 가구의 경우 14㎡, 2인 가구는 26㎡, 3인 가구는 36㎡, 4인 가구는 43㎡이었고, 5인 가구는 46㎡, 6인 가구는 55㎡를 충족해야 하며, 7~9인 가구의 경우에는 6인 가구 기준 55㎡에 5인 가구와 6인 가구의 차이인 9㎡를 추가 인원 수에 따라 더하여 산출하였다. 연구참여자의 주거면적이 가구 구성별 기준 면적보다 적은 경우에 미충족으로 판단하였다. 필수 설비 기준은 단독 상하수도, 단독 입실부엌, 단독 수세식화장실, 단독 목욕시설을 기준으로 모두 충족해야 하며, 하나라도 충족되지 않으면 미충족으로 판단하였다. 구조·성능·환경 기준은 ‘내열·방화·방연·방습’, ‘방음·환기·채광 및 난방 설비’, ‘소음·진동·악취 및 대기 오염’, ‘해일·홍수·산사태 및 질병 붕괴 등과 같은 자연재해’에 대한 4개 지표를 활용하였는데, 이 중 한 가지 지표라도 ‘불량’과 ‘조금 불량’한 상태이면 미충족으로 판단하였고, ‘양호’와 ‘조금 양호’이면 충족으로 판단하였다. 본 연구에서는 면적, 구조·성능·환경, 필수 설비의 세 가지 영역 중 한 개라도 미충족되는 경우 주거빈곤 상태라고 판단하였으며, 빈곤 상태인 경우는 ‘1’로 코딩하였고, 아닌 경우에는 ‘0’으로 코딩하였다.

본 연구에서는 종속변수로 사용된 자살생각을 측정하기 위하여 ‘귀하께서는 최근 1년 동안 자살하는 것에 대해 진지하게 생각한 적이 한번이라도 있습니까?’라는 단일 문항 질문을 활용하였다. 응답 범주는 ‘예’(=1), ‘아니오’(=0)의 이분형 범주로 측정하였다.

본 연구에서는 매개변수로 사용된 우울 정도를 측정하기 위해 한국판 역학연구 우울증 척도 (Center for Epidemiologic Studies Scale Depression: CES-D)를 활용하였다(박채림, 한창근, 2023). CES-D는 청년의 지난 일주일 동안의 우울증 경험을 묻는 11문항으로 구성되었는데, 그 예시는 ‘비교적 잘 지냈다’, ‘상당히 우울했다’, ‘마음이 슬펐다’ 등에 관해 묻는 문항을 포함하였다. 각 문항은 4점 리커트 척도로 측정되었다(‘극히 드물다’=1점, ‘가끔 있었다’=2점, ‘종종 있었다’=3점, ‘대부분 그랬다’=4점). 자료 분석에는 11개 문항의 점수를 합산하여 활용하였으며 점수가 높을수록 우울 수준이 높음을 의미한다. 본 연구에서 우울 척도의 신뢰도는 0.87이었다.

통제 변수는 선행연구(배정희, 구예닮, 2023)를 토대로 하여 성별, 연령, 1인 가구 여부, 교육수준, 주거지역, 가구 총소득, 주관적 건강, 종사상 지위로 선정하였다. 연령은 연속형 변수로 활용하였다. 1인 가구 여부는 ‘1인 가구’=1, ‘2인 이상’=0으로 측정하였고, 가구 총소득은 ‘100만원 미만’=1, ‘100만원 이상 200만원 미만’=2, ‘200만원 이상 300만원 미만’=3, ‘300만원 이상 400만원 미만’=4, ‘400만원 이상 500만원 미만’=5, ‘500만원 이상 600만원 미만’=6, ‘600만원 이상 700만원 미만’=7, ‘700만원 이상’=8로 측정하였다. 종사상 지위는 ‘무직’, ‘상용직 근로자’, ‘임시직 고용 등’, ‘자영업자’로 측정하고, 가변수로 변환하였다. 또한, 성별(남성=0, 여성=1), 교육수준(‘고등학교 졸업 이하’=0, ‘대학교 졸업 이상’=1), 주거지역(수도권=0, 비수도권=1)은 이분 변수로 측정하였다. 주관적 건강상태는 ‘매우 건강하다’(1점)~‘건강 아주 안 좋다’(5점)의 5점 리커트 척도로 측정하였으며, 점수가 높을수록 주관적 건강상태가 좋은 것을 의미한다.

4) 분석 방법

본 연구에서는 R version 4.3.1과 PROCESS v4.21 for R package를 활용하여 다음과 같은 절차에 따라 자료분석을 실시하였다. 첫째, 연구대상자들의 일반적인 특성과 주요변수의 특성을 알아보기 위해 빈도분석과 기술통계분석을 실시하였다. 둘째, 본 연구의 주요 변수간의 상관관계를 파악하기 위해 Pearson의 상관분석을 실시하였다. 셋째, 이분형 종속변수를 Process Macro을 활용하여 분석한 선행연구(장혜림, 이재경, 이래혁, 2020; Hayes, 2022)를 참고하여, PROCESS Macro Model 4번을 활용하여 청년의 주거빈곤과 자살생각의 관계에서 우울의 매개효과 분석을 실시하였다. 그리고 매개효과의 유의성을 면밀히 검증하기 위해서 부트스트래핑 검증을 실시하였다. 부트스트레핑 시 표본의 수는 10,000개로 설정하였다.

3. 연구결과

1) 연구참여자의 일반적 특성

본 연구대상자의 일반적 특성은 <표 1>과 같다. 자살생각 경험은 있음이 2.7%(82명)이었고, 없음이 97.3%(2,936명)이며, 주거빈곤은 빈곤이 12.1%(365명)이었고, 비비곤은 87.9%(2,653명)로 나타났다. 또한 우울은 평균 16.10점이었고, 표준편차는 3.57점이었으며, 최소값은 11점, 최대값은 44점으로 나타났다. 성별은 남성이 1,572명(52.1%)으로 여성 1,446명(47.9%)보다 많은 것으로 나타났다. 연령은 19~24세가 1,135명(37.6%)이었고, 25~29세는 988명(32.7%), 30~34세는 895명(29.7%)이었으며, 평균 연령은 26.45세(SD=4.48)로 나타났다. 거주지역은 수도권 거주자가 1,587명(52.6%)으로 비수도권 거주자 1,431명(47.4%)보다 조금 많은 것으로 나타났다.

교육수준은 무학~고졸 이하가 1,519명(50.3%)으로 대졸 이상 1,499명(49.7%)보다 많게 나타났다. 종사상 지위는 상용직 일자리가 1,229명(40.7%)으로 가장 많았고, 일자리 없음이 1,144명(37.9%)이며, 임시직 고용, 일용직 근로자, 자활근로, 무급 가족종사자를 포함한 임시직 등은 403명(13.4%), 자영업 242명(8.0%) 순이었다. 가구 총소득은 500만원 이상 600만원 미만이 16.1%(486명)이며, 400만원 이상 500만원 미만은 15.7%(473명)이고, 700만원 이상 15.2%(459명)의 순으로 나타났으며, 평균은 447.72만원(SD=240.02)이었다. 주관적 건강상태는 평균 4.26점(SD=0.686)으로 나타났다.

2) 주요 변수의 상관관계

본 연구에서 주요변인 간의 상관관계를 알아보기 위해 Pearson 상관분석을 실시하였다. 분석결과, 종속변수인 청년의 자살생각은 주거빈곤(r=.077, p<.001), 우울(r=.380, p<.001)과 유의미한 정적(+) 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 독립변수인 청년의 주거빈곤은 우울(r=.131, p<.001)과 유의미한 정적(+)인 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 상관관계분석결과, 상관계수가 모두 0.6 이하로 다중공선성에 문제가 없는 것으로 나타났다.

3) 청년의 주거빈곤과 자살생각의 관계에서 우울의 매개효과

청소년의 주거 빈곤이 자살 생각에 미치는 영향을 분석한 결과는 <표 3>과 같다. 모형은 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다(F=72.531, p<.001). 통제변수인 성별, 연령, 교육수준, 주거 지역, 종사상 지위, 가구 총소득, 주관적 건강상태를 통제한 상태에서 청년의 주거 빈곤은 자살생각에 정적인 영향을 미치며, 이는 통계적으로 유의미한 수준인 것으로 나타났다(B=.740, p<.05).

청년의 주거 빈곤과 자살 생각의 관계에서 우울의 매개효과를 검증한 결과는 <표 4>와 같다. 먼저 통제변수와 독립변수인 주거 빈곤을 포함한 후에 우울을 종속변수로 하는 회귀분석 결과를 살펴보면(Model A), 모형은 통계적으로 유의미하였으며(F=21.5581, p<.001), 청년의 주거 빈곤은 우울에 정적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다(B=.612, p<.01). 즉, 청년의 주거 빈곤이 있을수록 우울이 증가한다는 것을 의미한다. 다음으로 통제변수, 독립변수인 주거빈곤, 매개변수인 우울을 모두 포함한 뒤에 자살 생각을 종속변수로 설정하여 회귀분석을 실시하였다(Model B). 분석결과, 모형은 통계적으로 유의미하였으며(χ2=514.1734(12), p<.001), 청년의 우울은 자살 생각에 통계적으로 유의미한 정적 영향을 미치는 것으로 나타났다(B=.271, p<.001). 즉, 청년의 우울 정도가 증가할수록 자살 생각 가능성이 높아진다는 것을 의미한다. 또한, 매개변수인 우울을 통제한 후에 독립변수인 주거 빈곤은 종속변수인 자살 생각에 유의미하지 않은 정적 영향을 미치는 것으로 나타났다(B=.523, p=.061). 다시 말해, 청년의 주거 빈곤과 자살 생각의 관계에서 우울은 완전 매개효과를 보인다고 할 수 있다. 우울의 매개효과가 통계적으로 유의한지 검증하기 위해 10,000개의 표본을 추출하여 부트스트래핑 검증을 실시하였으며, 그 결과는 <표 5>와 같다. 청년의 주거 빈곤과 자살 생각 간의 관계에서 우울의 매개효과는 .166(BootSE=.041)이며, 95%의 신뢰구간 사이에 0을 포함하지 않아 이는 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다(BootCI: .096 ~ .253). 즉, 청년의 주거 빈곤이 발생하면 우울 정도가 증가하며, 우울 정도가 증가할수록 자살 생각 가능성이 증가한다는 것을 확인할 수 있다.

4. 논의 및 제언

본 연구는 청년의 주거 빈곤과 자살생각과의 관계에서 우울의 매개효과를 검증하고, 그 결과를 토대로 청년의 자살을 예방 및 개입하기 위한 실천적, 정책적 함의를 제시하는 것을 목적으로 하였다. 본 연구의 주요 결과 및 논의는 다음과 같다. 첫째, 청년의 주거빈곤은 자살생각에 통계적으로 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉, 주거가 빈곤한 청년일수록 자살생각을 할 가능성이 높다는 의미이다. 이는 청년의 주거비 과부담이 자살 생각을 높인다는 서채민(2023)의 연구를 지지하는 결과이다. 또한, 주택 임대료 상승이 청년층 자살률에 기여한다는 Chen 등(2024)의 연구와 일맥상통한 결과이다. 청년층은 살 만한 집에서 거주한다는 인식 수준이 다른 세대보다 열악하다는 선행연구(최은영, 2014)를 고려하면, 주거 취약 계층인 청년의 주거빈곤이 자살생각에 미친다는 연구 결과의 중요성이 크다고 할 수 있다.

둘째, 청년의 주거빈곤과 자살생각의 관계에서 우울이 완전매개효과를 보이는 것으로 나타났다. 즉, 청년의 주거빈곤은 우울감을 높이며, 높은 우울감은 자살생각 가능성을 높인다는 것이다. 이는 청년의 주거빈곤이 우울에 정적인 영향을 미친다는 배정희와 구예닮(2023)의 연구결과를 지지하는 결과이다. 또한, 최저주거기준, 주거비 과부담과 같은 주거빈곤 요인이 우울에 영향을 미친다는 선행연구의 결과와 맥을 같이 한다(오서안, 2018; 이정미, 김주일, 2021). 이어서, 청년의 우울이 자살 생각을 예측하는 요인이라는 강은정(2005)의 연구를 지지하는 결과이며, 대학생의 자살생각에 미치는 요인에 관한 메타분석 결과에서 우울이 다른 주요 요인들보다 자살생각에 미치는 영향력이 크다고 보고한 안세영, 김종학과 최보영(2015)의 연구 결과와 맥락이 유사하다. 즉, 청년의 주거빈곤이 우울을 거쳐서 자살생각에 영향을 미친다고 유추해 볼 수 있다. 또한, 스트레스 취약성 이론을 적용하면 청년의 주요 스트레스원(Stressor)으로써 주거빈곤이라는 환경요인이 자살생각에 영향을 미치며, 특히 개인 특성인 우울이 취약성으로 작용하여 주거빈곤과 자살생각과의 관계를 매개한다고 설명할 수 있다(Zubin & Spring, 1977).

이러한 본 연구의 결과를 토대로 한 청년의 자살을 예방하기 위한 실천적, 정책적 함의는 다음과 같다. 첫째, 청년 대상 주거 지원 사업과 정신건강 증진 서비스를 연계하여 통합적 서비스를 제공해야 할 것이다. 본 연구에서는 청년의 열악한 주거환경이 우울감을 거쳐 자살 생각 가능성을 증가시키는 것으로 나타났다. 따라서, 청년의 우울 및 자살생각 위험성을 평가하고, 개입하는 것에 있어 주거 빈곤 수준을 고려할 것이다. 실제로 협소한 공간, 위생 불량, 높은 화재 위험 등의 불안정한 주거지가 모인 지역사회의 주민 자살률이 높다고 보고되고 있다(최명민, 성정숙, 이현주, 2019). 따라서, 주거빈곤이 심각한 지역사회 유형을 도출하고, 그 결과를 기반으로 자살 고위험 지역사회을 대상으로 자살 예방 및 개입 프로그램을 우선적으로 제공해야 할 것이다.

둘째, 청년의 정신건강을 고려한 주거 환경 개선을 위해서는 청년을 위한 주거 정책을 보다 확대 실시해야 할 것이다. 본 연구의 결과를 토대로 한다면, 주거환경이 열악한 청년이 쾌적한 주거지를 마련하거나, 최저주거기준에 미치지 못하는 주거지를 개선하도록 지원한다면 청년의 정신건강을 증진하고, 궁극적으로 청년 자살 예방에 기여할 수 있을 것이다. 한국의 청년 주거 정책은 크게 4가지로 구분할 수 있는데(김민정, 2023), 첫째, 행복 주택과 같이 청년에게 민간보다 저렴한 가격에 주택을 제공하는 정책, 둘째, 청년 전용 버팀목 전세자금과 같이 주택 구입 및 전/월세 자금을 마련하는 데 도움을 주는 지원 정책, 셋째, 청년 가구 지원과 같이 현금으로 주거비용을 보전하고 지원해 주는 주거비용 현금 지원 정책, 넷째, 자립준비 청년을 지원하는 기타 정책으로 구분할 수 있다. 특히, 청년에게 주택수당과 같이 직접적인 경제적 지원을 제공한다면, 주택수당을 활용하여 월세로 사용하거나 주거지 개선을 위해 사용할 수 있을 것이다. 예를 들어, 스웨덴에서는 일정 수준의 소득이 있는 18~24세 청년을 대상으로 최대 1,300크로나 정도의 주택수당을 제공하여, 적절한 주거지를 마련할 수 있도록 지원하고 있다(김명진, 2019). 따라서, 청년 주택수당을 보편적 사회보장제도로 제도화하여 주택수당을 제공한다면 주거빈곤을 완화되어 청년의 정신건강증진에 기여할 수 있을 것이다.

셋째, 청년의 열악한 주거환경에 처하기 전에 청년이 주거지를 탐색하는 과정에 도움을 제공한다면 우울 및 자살을 예방하는 것에 기여할 수 있을 것이다. 경제적으로 열악한 청년이 독립하여 주거지를 탐색하면, 낮은 가격으로 열악한 주거지에 거주하기 쉽다(정민우, 이나영, 2011). 따라서, 청년이 주거지를 탐색하는 과정에서 주거 복지 관련 상담을 제공하여 다양한 주택 정보와 지원을 받아 쾌적한 주거지에서 생활할 수 있도록 해야 할 것이다. 예를 들어, 서울청년센터에서는 진로, 건강, 생활지원 뿐만 아니라 주거에 대한 상담을 제공하는 청년정책 종합상담을 진행하고 있는데(서울청년센터 강북, 2024), 이러한 청년 종합상담 서비스를 통해 청년의 주거 욕구를 정확히 파악하고 현실적인 도움이 될 수 있는 상담과 지원을 충분히 제공해야 할 것이다.

넷째, 주거빈곤 문제로 우울감을 느끼는 청년을 대상으로 정신건강서비스를 제공해야 할 것이다. 특히, 청년을 대상으로 주거 지원을 위한 상담을 하는 과정에서 주거빈곤 수준과 그로 인한 우울감을 파악해야 한다. 그리고, 우울 고위험군에 속하는 청년의 자살 위험성을 보다 면밀히 평가하여 이를 기반으로 적극적인 개입을 해야 할 것이다. 예를 들어, 현재 정부 및 지방자치단체에서는 주거복지센터를 설립하여 이를 중심으로 주택상담 및 주거복지교육 등의 주거복지서비스를 제공하고 있다(황규홍, 권현주, 오지영, 2023). 추후 청년을 대상으로 한 주택상담과정에서 물리적 지원뿐 아니라 주거 취약 청년을 대상으로 우울 및 자살 생각에 관한 선별검사를 진행하여 고위험군을 선별하고, 이들을 대상으로 정신건강서비스를 보다 적극적으로 제공한다면 청년의 정신건강 증진에 크게 기여할 수 있을 것이다.

본 연구는 층화표본추출방법을 활용한 전국 단위 자료를 활용하여 대표성이 높은 장점이 있다. 또한, 청년의 주거빈곤과 자살생각 간의 관계를 스트레스 취약성 이론을 적용하여 우울의 매개효과를 검증하고, 이를 기반으로 청년의 자살 예방을 위한 구체적인 제언을 제공하였다는 데 의의가 있다. 그럼에도 불구하고 본 연구는 다음과 같은 몇 가지 한계를 가지며, 그에 따른 후속 연구를 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 횡단자료를 활용한 연구로써 독립변수와 종속변수 간의 인과관계를 명확히 검증하지 못하였다는 한계가 있다. 따라서 후속 연구에서는 종단자료를 활용하여 변수들 간의 명확한 인과관계를 검증하는 종단연구를 시행해야 할 것이다. 둘째, 주거빈곤의 조작적 정의에 따라 결과가 다를 수 있다는 한계가 있다. 본 연구에서는 최저주거기준 미달 여부를 주거 빈곤의 지표로 활용하였으나, 선행연구에서는 최저주거기준 미달(배정희, 구예닮, 2023), 주거비 과부담(서채민, 2024), 주거비 과부담과 최저주거기준(김비오, 2019; 임세희, 박경하, 2017) 등의 다양한 지표를 활용한 바 있다. 따라서 후속 연구에서는 주거빈곤의 지표를 보다 명확히 개념화하고, 표준화된 지표를 활용한 연구를 시행해야 할 것이다. 셋째, 본 연구에서는 자살 생각을 경험한 연구참여자의 비율이 매우 낮아 분석 결과의 안정성을 충분히 확보하지 못한 한계가 있다. 따라서, 후속 연구에서는 다양한 표본추출방법을 활용하여 표본 수를 확충해야 할 것이다. 넷째, 본 연구는 1인 가구, 원가족과 같이 거주하는 가구 등의 청년의 가구 유형에 따라 주거빈곤 문제를 세분화하여 살펴보지 못한 한계가 있다. 따라서 후속 연구에서는 청년의 가족 유형을 세분화하여 가족 유형에 따른 청년의 주거 빈곤의 차이를 비교분석해야 할 것이다.

References

- 강동훈·김윤태 (2018). 사회경제적 박탈 경험이 노인의 자살생각에 미치는 영향: 6가지 박탈유형을 중심으로. <한국노년학>, 38(2), 271-290.

- 강은정 (2005). 연령계층별 자살생각과 관련된 요인. <보건복지포럼>, 107, 81-86.

- 고은아 (2023). 중장년층 1인가구 주거빈곤이 우울에 미치는 영향. <인문사회 21>, 14(3), 3663-3677.

- 국토교통부 (2023). 2022년도 주거실태조사 결과 발표. https://www.gov.kr/portal/gvrnPolicy/view/H2312000001050370?policyType=G00301&Mcode=11218

- 김동배·유병선·신수민 (2012). 노년기 주거빈곤이 우울에 미치는 영향: 사회서비스의 매개효과. <한국노년학>, 32(4), 1041-1061.

- 김명진 (2019). 유럽의 1인 가구 관련 정책 동향: 영국, 프랑스, 스웨덴을 중심으로. <국제사회보장리뷰>, 11, 16-26.

- 김민정 (2023). 주거정책의 양적 확대는 청년 주거빈곤을 완화시켰는가?. <한국행정논집>, 35(4), 709-732.

- 김비오 (2019). 청년가구의 주거빈곤에 영향을 미치는 요인에 관한 연구. <보건사회연구>, 39(3), 408-436.

- 김새봄·김준수 (2024). 중고령 장애인의 주거비 부담이 정신건강에 미치는 영향: 사회자본 조절효과를 중심으로. <한국컴퓨터정보학회논문지>, 29(8), 147-155.

- 김선덕 (2021). MZ세대 주거 트렌드 변화. <충북 Issue & Trend>, 45, 8-13.

- 김영주·곽인경 (2020). 청년 1인가구의 주거환경과 우울감에 관한 탐색적 연구. <한국공간디자인학회논문집>, 15(4), 241-250.

- 김은정 (2015). 부모 자녀 관계를 통해서 본 20대 청년층의 성인기 이행 과정 연구. <가족과 문화>, 27(1), 69-116.

- 김은정·민주홍 (2020). 독거여부가 노인의 자살생각에 미치는 영향: 사회참여의 매개효과를 중심으로. <가정과삶의질연구>, 38(4), 97-109.

- 김은지·전희정 (2023). 주거빈곤이 정신건강에 미치는 영향: 사회적 자본의 조절효과 및 연령병 차이를 중심으로. <도시행정학보>, 36(2), 23-45.

- 김재우 (2018). 한국사회 청년층의 자살 생각 결정요인: 성별 및 거주 지역별 차이를 중심으로. <지역과 세계>, 42(2), 93-126.

- 김재희·박은규 (2016). 청년의 성인초기 발달과업 성취유형이 사회적 고립감에 미치는 영향. <한국청소년연구>, 27(3), 257-284.

- 김지은 (2021). 청년 1인 가구의 주거 빈곤이 우울에 미치는 영향. 인천대학교 대학원 석사학위논문.

- 김지혜·탁영란 (2018). 노인의 자살사고 영향 요인, 2015년 한국 복지패널조사를 이용하여. <한국자료분석학회>, 20(2), 1051-1062.

- 김태완·박지혜 (2010). 장애인가구의 주거 및 소득빈곤에 대한 동태적 분석. <한국복지패널 학술대회 논문집>, 3, 196-212.

- 김현순·김병석 (2007). 노인의 자살생각에 대한 경로분석. <한국심리학회지: 상담 및 심리치료>, 19(3), 801-818.

- 김형주·연보라·정세정·변금선 (2021). 청년 빈곤 실태와 자립안전망 체계 구축방안 연구 Ⅰ. 한국청소년정책연구원.

- 김형주·장근영·박미선·정세정·변금선·배정희 (2022). 청년 빈곤 실태와 자립안전망 체계 구축방안 연구Ⅱ. 한국청소년정책연구원.

- 남지현 (2022). 지체장애인의 주거빈곤이 외출과 우울에 미치는 영향-모형비교를 통한 검증. <한국장애인복지학>, 58(58), 61-85.

- 문하늬·채철균·송나경 (2018). 지역사회 물리적 환경에 대한 주관적 인식이 정신건강에 미치는 영향. <서울도시연구>, 19(2), 87-103.

- 박금령·최병호 (2019). 주거취약계층의 주관적 건강 수준과 삶의 만족도: 최저주거기준 미달 가구와 비주택 거주 가구를 중심으로. <보건사회연구>, 39(2), 500-518.

- 박애리·심미승·박지현 (2017). 청년세대의 주거 빈곤 진입과 주거 불안정성 인식에 관한 연구. <청소년복지연구>, 19(2), 1-20.

- 박은미·정태연 (2017). 청년층 자살사고의 결정요인에 대한 실증분석. 고용패널 학술대회.

- 박은옥·최수정 (2013). 한국 성인의 자살 생각률과 관련 요인. <정신간호학회지>, 22(2), 88-96.

- 박은주·권현수 (2020). 노인단독가구의 주거빈곤 영향요인에 관한 연구. <사회복지정책>, 47(1), 117-142.

- 박정민·허용창·오욱찬·윤수경 (2015). 주거빈곤이 건강에 미치는 영향에 관한 종단연구. <한국사회복지학>, 67(2), 137-159.

- 박지현 (2020). 청년세대 주거 빈곤 경험 대처과정에 관한 근거이론 연구. <한국웰니스학회지>, 15(1), 143-159.

- 박채림·한창근 (2023). 사회 신뢰가 청년의 우울에 미치는 영향: 성별 차이를 중심으로. <보건사회연구>, 43(1), 141-156.

- 배정희·구예닮 (2023). 청년 주거빈곤과 우울과의 관계: 사회적 관계의 조절효과를 중심으로. <사회복지정책>, 50(1), 5-20.

- 변금선·김상일·김승연·김진하·안현찬·김성아·박민진·임아름·류아현·이종선 (2023). 2022 서울 청년패널 기초 분석 보고서. 서울연구원.

- 변금선·이혜림 (2022). 서울시 청년의 다차원적 빈곤 실태와 정책방향. <서울연구원 정책리포트>, 357, 1-17.

- 변은경·김미영·강은희 (2020). 대학생의 자살생각 영향요인. <한국산학기술학회>, 21(8), 315-324.

- 서울청년센터 강북 (2024.10.26). 프로그램소개 및 신청. https://gbmaru.com/orang/0201.php?no=20697, .

- 서종한·최선희·김경일 (2018). 심리부검 기반 자살유형 연구. <보건사회연구>, 38(2), 350-393.

- 서채민 (2023). 청년의 다차원적 빈곤이 자살생각에 미치는 영향. 숭실대학교 대학원 석사학위논문.

- 선승아 (2021). 청년의 사회적 배제가 자살생각에 미치는 영향. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.

- 손신영 (2014). 청소년의 자살생각, 자살계획, 자살시도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구. <한국산학기술학회 논문지>, 15(3), 1606-1614.

- 안세영·김종학·최보영 (2015). 대학생 자살생각 관련변인에 대한 메타분석. <한국심리학회지: 학교>, 12(3), 385-405.

- 안승재·송치호 (2023). 청년가구주의 주거취약성 실태와 그 요인에 관한 연구: 거주지역과 고용상태를 중심으로. <사회복지연구>, 54(4), 115-150.

- 오서안 (2018). 주거비 부담이 우울에 미치는 영향. 서울대학교 대학원 석사학위논문.

- 우선희 (2024). 주거비 부담이 물질적 박탈에 미치는 영향. <GRI 연구논총>, 26(1), 197-226.

- 유설희·김지혜·임준 (2022). 주거빈곤이 자아존중감과 우울에 미치는 영향: 비장애인, 장애인 비교를 중심으로. <보건교육건강증진학회지>, 39(5), 15-28.

- 윤우석 (2016). 대학생의 취업스트레스가 우울감 및 자살생각에 미치는영향: Agnew의 일반긴장이론의 논의에 기초하여. <한국치안행정논집>, 13(1), 95-118.

- 이미애 (2010). 노인의 스트레스가 자살생각에 미치는 영향: 우울의 매개효과와 사회적 지지 및 스트레스 대처방안의 조절효과를 중심으로. <한국인간복지실천연구>, 5, 170-192.

- 이병도 (2018). 청소년 자살생각의 영향요인에 관한 연구: 취약성-스트레스 모형 검증을 중심으로. <한국공안행정학회보>, 27(2), 193-216.

- 이수비·신예림·윤명숙 (2022). 청년의 상대적 박탈감이 자살에 미치는 영향: 미래전망과 사회적 고립의 순차적 매개효과. <보건사회연구>, 42(2), 369-389.

- 이수비·최윤주·이현옥 (2021). 청년층의 사회경제적 박탈 경험이 우울의 변화유형에 미치는 영향: 7가지 박탈 영역을 중심으로. <보건교육건강증진학회지>, 38(5), 45-56.

- 이웅·임란 (2014). 박탈경험과 불평등인식의 관계연구: 우울의 매개효과 검증. <보건사회연구>, 34(4), 93-122.

- 이윤정·송인한 (2015). 자살과 연관된 경제적 요인에 관한 연구: 부채와 자살생각. <정신건강과 사회복지>, 43(1), 58-82.

- 이윤홍 (2016). 저소득가구의 주택 점유형태에 따른 결정요인 분석. <부동산학보>, 67, 172-182.

- 이재경·이래혁·이은정·장혜림 (2016). 저소득층은 왜 자살을 생각하는가? 물질적 어려움의 경험을 중심으로. <한국사회복지학회 학술대회 자료집>, 803-820.

- 이정미·김주일 (2021). 노인의 물리적 주거환경이 우울에 미치는 영향: 자녀관계 만족도의 조절효과. <한국케어매니지먼트 연구>, 40, 5-32.

- 이지은 (2022). 주거빈곤이 노인의 우울감에 미치는 영향. <한국노년학>, 42(3), 455-479.

- 이태진·우선희·최준영 (2017). 청년층의 주거 실태는 어떠한가. <보건복지포럼>, 224, 38-56.

- 이한나·김승희 (2021). 주거빈곤아동의 주거만족 영향요인에 따른 주관적 행복감의 차이: 강원도 18개 시·군의 주거빈곤아동을 대상으로. <사회과학연구>, 60(3), 403-422.

- 이흥표 (2014). 신경증 외래 환자 집단에서사회적 배척과 자살 사고와의 관계 및 우울의 매개효과 검증. <한국심리학회지: 일반>, 33(1), 1-24.

- 임성옥 (2022). 세대유형별 1인가구의 주거빈곤과 정신건강. <대한건축학회논문집>, 38(11), 83-93.

- 임세희 (2010). 주거빈곤이 아동발달에 영향을 미치는 과정 분석. <한국사회복지학>, 62(4), 377-402.

- 임세희 (2024). 가구유형별 주거빈곤 규모 비교. <미래사회>, 15(2), 1-14.

- 임세희·김희주 (2019). 아동주거빈곤가구의 주거 지원 후 삶의 질 변화. <한국사회정책>, 26(3), 287-319.

- 임세희·박경하 (2017). 유형별 주거빈곤가구의 차이. <한국사회정책>, 24(4), 31-62.

- 임승학·장희순 (2017). 주거환경이 거주자 건강에 미치는 영향력 분석 연구. <주거환경>, 15(2), 101-117.

- 임재현 (2011). 주거빈곤이 가족생활에 미치는 영향. <사회복지연구>, 42(1), 279-304.

- 임지혜·김재우 (2020). 자살생각 위험에 대한 사회경제적 지위의 영향 및 사회관계와 활동참여의 조절 작용, 생애주기와 성별 차이 비교. <조사연구>, 21(1), 117-152.

- 장민설·박정하·김주영·이기헌·배우경·이기혁·한종수·정세영·이혜진 (2021). 한국 노인에서 주거빈곤과 우울 증상의 연관성. <Korean Journal of Family Practice>, 11(5), 393-399.

- 장은지·유다은 (2021). 서울시 청년 1인가구의 주거빈곤 유형 및 공간적 분포 특성 연구. <대한건축학회 학술발표대회 논문집>, 41(2), 121-124.

- 장혜림·이재경·이래혁 (2020). 카지노 주변 체류자의 문제도박이 우울을 통해 자살생각에 미치는 영향: 성별의 조절된 매개효과. <한국콘텐츠학회논문지>, 20(3), 149-163.

- 장휘숙 (2009). 성인초기의 발달과업과 행복의 관계. <한국심리학회지: 발달>, 22(1), 19-36.

- 정민우·이나영 (2011). 청년 세대, ‘집’의 의미를 묻다: 고시원 주거 경험을 중심으로: 고시원 주거 경험을 중심으로. <한국사회학>, 45(2), 130-175.

- 정영숙·정영주 (2015). 한국 청소년과 노인의 자살관련 변인들의 고찰: 자살에 대한 스트레스 취약성 모델의 적용. <한국심리학회지: 발달>, 28(3), 227-254.

- 정인관·한우재 (2020). 자살생각 및 자살시도 결정요인에 대한 연구: 국민건강영양조사(2007-2017) 분석결과를 중심으로. <현상과인식>, 44(4), 181-206.

- 조정희·박미선 (2022). 주거비 부담이 사회경제적 박탈에 미치는 영향. 국토연구원.

- 조혜정 (2018). 청장년 성인의 첫 번째 자살생각 발생시점에 대한 영향 요인. <정신건강과 사회복지>, 46(4), 63-87.

- 진미윤 (2013). 최근 주거빈곤의 양상, 어떤 해법이 필요한가. <보건복지포럼>, 197, 42-55.

- 질병관리청 (2023). 2021 국민건강통계-국민건강영양조사 제8기 3차년도(2021).

- 질병관리청 국가건강정보포털 (2024.05.18). 우울감. https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5294

- 최명민·성정숙·이현주 (2019). 어떤 지역사회가 자살에 취약한가?: 일 지방대도시 자살다발지역에 관한 지역사회 프로파일링. <한국사회복지학>, 71(2), 37-64.

- 최은영 (2014). 서울의 청년 주거문제와 주거복지 소요. <도시와 빈곤>, 107, 5-61.

- 통계청 (2023). 2022년 사망원인통계. https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301060200&bid=218&act=view&list_no=427216

- 하성규 (2000). 도시 저소득층 주거와 삶의 질. <대한지리학회지>, 35(2), 295-306.

- 하영진 (2022). 생애주기별 첫 번째 자살생각에 영향을 미치는 요인에 관한 연구. <사회과학연구>, 33(3), 59-76.

- 한국생명존중희망재단 (2023). 2023 자살예방백서. 서울: 한국생명존중희망재단.

- 황규홍·권현주·오지영 (2023). 국내 주거복지센터의 주거복지서비스 사례연구. <대한건축학회논문집>, 39(9), 49-56.

- 황윤희·정재호 (2023). 주거환경특성이 주거만족도, 주거보유의식과 주거이동에 미치는 영향 연구: 코로나19 시기의 MZ세대를 중심으로. <토지주택연구>, 14(1), 47-66.

-

Al Horr, Y., Arif, M., Kaushik, A., Mazroei, A., Elsarrag, E., & Mishra, S. (2017). Occupant productivity and indoor environment quality: A case of GSAS. International Journal of Sustainable Built Environment, 6(2), 476-490.

[https://doi.org/10.1016/j.ijsbe.2017.11.001]

-

Barnett, A., Zhang, C. J., Johnston, J. M., & Cerin, E. (2018). Relationships between the neighborhood environment and depression in older adults: A systematic review and meta-analysis. International Psychogeriatrics, 30(8), 1153-1176.

[https://doi.org/10.1017/S104161021700271X]

-

Beemer, C. J., Stearns-Yoder, K. A., Schuldt, S. J., Kinney, K. A., Lowry, C. A., Postolache, T. T., Brenner, L. A., & Hoisington, A. J. (2021). A brief review on the mental health for select elements of the built environment. Indoor and Built Environment, 30(2), 152-165.

[https://doi.org/10.1177/1420326X19889653]

-

Chen, Y. L., Li, D. J., Chen, Y. Y., & Yen, C. F. (2024). The impact of housing-price-related indices on suicide rates in Taiwan. The International Journal of Social Psychiatry, 70(1), 40-47.

[https://doi.org/10.1177/00207640231194484]

-

Choi, H., Lee, S., Chun, H., & Shin, J. H. (2024). Suicidal ideation and attempt among young people living in gosiwons in South Korea. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 59(9), 1543-1549.

[https://doi.org/10.1007/s00127-024-02615-3]

-

Culbreth, R., Swahn, M. H., Ndetei, D., Ametewee, L., & Kasirye, R. (2018). Suicidal ideation among youth living in the slums of Kampala, Uganda. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(2), 298.

[https://doi.org/10.3390/ijerph15020298]

-

Evans, G. W. (2003). The built environment and mental health. Journal of Urban Health, 80, 536-555.

[https://doi.org/10.1093/jurban/jtg063]

-

Evans, G. W., Wells, N. M., & Moch, A. (2003). Housing and mental health: a review of the evidence and a methodological and conceptual critique. Journal of Social Issues, 59(3), 475-500.

[https://doi.org/10.1111/1540-4560.00074]

-

Glenn, C. R., Cha, C. B., Kleiman, E. M., & Nock, M. K. (2017). Understanding suicide risk within the Research Domain Criteria (RDoC) framework: Insights, challenges, and future research considerations. Clinical Psychological Science, 5(3), 568-592.

[https://doi.org/10.1177/2167702616686854]

-

Haines, M. M., Stansfeld, S. A., Job, R. F., Berglund, B., & Head, J. (2001). A follow-up study of effects of chronic aircraft noise exposure on child stress responses and cognition. International Journal of Epidemiology, 30(4), 839-845.

[https://doi.org/10.1093/ije/30.4.839]

- Hayes, F. (2022). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach. New York & London: Guilford Publications.

-

Henry, O., Ai-Vryn, C., Conal, C., & Brian, A. L. (2004). Recent development: Suicide in older people. British Medical Journal, 329(16), 895-899.

[https://doi.org/10.1136/bmj.329.7471.895]

-

Hintikka, J., Koivumaa-Honkanen, H., Lehto, S. M., Tolmunen, T., Honkalampi, K., Haatainen, K., & Viinamäki, H. (2009). Are factors associated with suicidal ideation true risk factors? A 3-year prospective follow-up study in a general population. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 44, 29-33.

[https://doi.org/10.1007/s00127-008-0401-6]

-

Jones, R. W., & Pridemore, W. A. (2015). The U.S. housing crisis and suicide rates: An examination of total-, sex-, and race-specific suicide rates. Housing Studies, 31(2), 173-189.

[https://doi.org/10.1080/02673037.2015.1070795]

-

Kivelä, L., Krause-Utz, A., Mouthaan, J., Schoorl, M., de Kleine, R., Elzinga, B., Eikelenboom, M., WJH Penninx, B., van der Does, W., & Antypa, N. (2019). Longitudinal course of suicidal ideation and predictors of its persistence-a NESDA study. Journal of Affective Disorders, 257, 365-375.

[https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.07.042]

-

Law, C. K., Kõlves, K., & De Leo, D. (2016). Influences of population-level factors on suicides in older adults: A national ecological study from Australia, International Journal of Geriatric Psychiatry, 31, 384-391.

[https://doi.org/10.1002/gps.4343]

-

Lorant, V., Kunst, A. E., Huisman, M., Costa, G. Mackenbach, J., & EU Working Group on Socio-Economic Inequalities in Health (2005). Socio-economic inequalities in suicide: A European comparative study. The British Journal of Psychiatry, 187, 49-54.

[https://doi.org/10.1192/bjp.187.1.49]

-

Reeves, A., McKee, M., Gunnell, D., Chang, S. S., Basu, S., Barr, B., & Stuckler, D. (2015). Economic shocks, resilience, and male suicides in the Great Recession: Cross-national analysis of 20 EU countries. European Journal of Public Health, 25(3), 404-409.

[https://doi.org/10.1093/eurpub/cku168]

-

Reinherz, H. Z., Tanner, J. L., Berger, S. R., Beardslee, W. R., & Fitzmaurice, G. M. (2006). Adolescent suicidal ideation as predictive of psychopathology, suicidal behavior, and compromised functioning at age 30. American Journal of Psychiatry, 163(7), 1226-1232.

[https://doi.org/10.1176/ajp.2006.163.7.1226]

- Tunstall, R., Bevan, M., Bradshaw, J., Croucher, K., Duffy, S., Hunterl, C., Jones, A., Rugg, J., Wallace, A., & Wilcox, S. (2013). The links between housing and poverty: An evidence review. New York: Joseph Rowntree Foundation.

-

Wilcox, H. C., Arria, A. M., Caldeira, K. M., Vincent, K. B., Pinchevsky, G. M., & O'Grady, K. E. (2010). Prevalence and predictors of persistent suicide ideation, plans, and attempts during college. Journal of Affective Disorders, 127(1-3), 287-294.

[https://doi.org/10.1016/j.jad.2010.04.017]

-

Xu, Q., Fukasawa, M., Kawakami, N., Baba, T., Sakata, K., Suzuki, R., Tomita, H., Nemoto, H., Yasumura, S., Yabe, H., Horikoshi, N., Umeda, M., Suzuki, Y., Shimoda, H., Tachimori, H., Takeshima, T., & Bromet, E. J. (2018). Cumulative incidence of suicidal ideation and associated factors among adults living in temporary housing during the three years after the Great East Japan Earthquake. Journal of Affective Disorders, 232, 1-8.

[https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.01.021]

-

Yang, T., Wang, J., Huang, J., Kelly, FJ., & Li, G. (2023). Long-term exposure to multiple ambient air pollutants and association with incident depression and anxiety. JAMA Psychiatry, 80(4), 305-313.

[https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.4812]

-

Zhang, Y., Law, C. K., & Yip, P. S. (2011). Psychological factors associated with the incidence and persistence of suicidal ideation. Journal of Affective Disorders, 133(3), 584-590.

[https://doi.org/10.1016/j.jad.2011.05.003]

-

Zubin, J., & Spring, B. (1977). Vulnerability: A new view of schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 86(2), 103-126.

[https://doi.org/10.1037/0021-843X.86.2.103]